Роджер Пенроуз - Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики

- Название:Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Едиториал УРСС

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роджер Пенроуз - Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики краткое содержание

Монография известного физика и математика Роджера Пенроуза посвящена изучению проблемы искусственного интеллекта на основе всестороннего анализа достижений современных наук. Возможно ли моделирование разума? Чтобы найти ответ на этот вопрос, Пенроуз обсуждает широчайший круг явлений: алгоритмизацию математического мышления, машины Тьюринга, теорию сложности, теорему Геделя, телепортацию материи, парадоксы квантовой физики, энтропию, рождение Вселенной, черные дыры, строение мозга и многое другое.

Книга вызовет несомненный интерес как у специалистов гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, так и у широкого круга читателей.[1]

Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Понятие «расстояния» в смысле Минковского одинаково хорошо применимо к любой паре точек в пространстве-времени, одна из которых лежит внутри световою конуса другой, так что частица может двигаться из одной точки в другую. Мы просто будем считать, что начало координат О перенесено в какую-то иную точку пространства-времени. Кроме того, расстояние по Минковскому между точками соответствует интервалу времени, отсчитываемого часами, которые равномерно и прямолинейно движутся из одной точки в другую. Когда в качестве частицы выступает фотон, и расстояние в смысле Минковского обращается в нуль, мы получаем две точки, одна из которых лежит на световом конусе другой — что позволяет строить световой конус для последней.

Основная структура геометрии Минковского со столь причудливой мерой «длины» мировых линий, интерпретируемой как время , измеряемое (или «прожитое») физическими часами, несет в себе самую суть специальной теории относительности. В частности, читателю, возможно, известен так называемый «парадокс близнецов» в СТО :

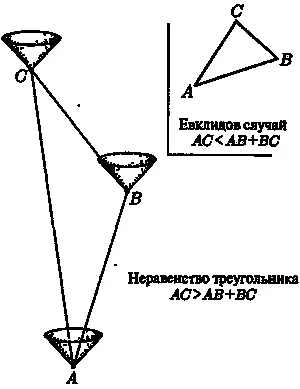

один из братьев-близнецов остается на Земле, другой совершает путешествие на соседнюю звезду, двигаясь туда и обратно с огромной скоростью, приближающейся к скорости света. По возвращении выясняется, что близнецы состарились неодинаково: путешественник все еще молод, а его брат, остававшийся на Земле, стал дряхлым стариком. «Парадокс близнецов» легко описывается в терминах геометрии Минковского, и всякий может без труда понять, почему это явление — хотя и способное озадачить — парадоксальным все же не является. Мировая линия АС принадлежит тому из близнецов, который остается дома, тогда как мировая линия близнеца-путешествен-ника состоит из двух отрезков А В и ВС , соответствующих полету на звезду и возвращению на Землю (рис. 5.19).

Рис. 5.19.Так называемый «парадокс близнецов» специальной теории относительности, трактуемый с помощью неравенства треугольника в геометрии Минковского. (Для сравнения приведен и евклидов случай.)

Близнец-домосед проживает время, измеряемое расстоянием в смысле Минковского АС , тогда как близнец-путешественник проживает время, измеряемое суммой [124]двух расстояний АВ и ВС . Эти времена не равны, и мы обнаруживаем, что

АС > АВ + ВС .

Это неравенство показывает, что время, прожитое близнецом-домоседом, действительно больше времени, прожитого близнецом-путешественником.

Полученное неравенство очень похоже на хорошо известное неравенство треугольника из обычной евклидовой геометрии ( А , B и С теперь — три точки в евклидовом пространстве):

АС < АВ + ВС ,

которое утверждает, что сумма двух сторон треугольника всегда больше третьей стороны. Это неравенство мы не считаем парадоксом! Мы прочно усвоили идею о том, что евклидова мера расстояния вдоль пути из одной точки в другую (в нашем случае — из А в С ), зависит от того, какой путь мы в действительности выберем. (В рассматриваемом примере двумя путями служат АС и более длинный изломанный маршрут ABC .) Неравенство треугольника — частный случай общего утверждения, которое гласит, что кратчайшее расстояние между двумя точками (в данном случае А и С ) измеряется по прямой, их соединяющей (отрезок АС ). Изменение знака неравенства на обратный при измерении расстояний в смысле Минковского происходит вследствие изменения знаков в определении «расстояния», в результате чего отрезок АС , измеряемый по Минковскому, оказывается «длиннее», чем ломаный маршрут ABC . Таким образом, «неравенство треугольника» в геометрии Минковского в более обобщенной формулировке говорит о том, что самой длинной (в смысле наибольшего прожитого времени) среди мировых линий, соединяющих два события, является прямая (т. е. траектория, соответствующая равномерному движению). Если оба близнеца стартуют из точки А и завершают свой путь в точке С , и при этом первый близнец движется прямо из А в С без ускорения, а второй — с ускорением, то первый близнец к моменту встречи со вторым всегда успевает прожить более длинный интервал времени.

Может показаться возмутительным вводить столь странную и сильно расходящуюся с нашими интуитивными представлениями концепцию меры времени. Однако ныне имеется огромное количество экспериментальных данных, свидетельствующих о правомерности такого положения. Например, существует много субатомных частиц, которые распадаются (т. е. превращаются в другие частицы) в определенной шкале времени. Иногда такие частицы движутся со скоростями, очень близкими к скорости света (например, так происходит с космическими лучами, попадающими на Землю из космического пространства, или в созданных человеком ускорителях элементарных частиц), и их времена распада оказываются при этом «растянуты» в полном согласии с вышеизложенными рассуждениями. Еще удивительнее другое: теперь, когда стало возможным изготовить особо точные («ядерные») часы, мы можем непосредственно обнаружить эффекты замедления хода часов, перевозимых на высокоскоростных самолетах, летающих на небольшой высоте — причем результаты измерений согласуются с мерой «расстояния» s в смысле Минковского, а не с t ! (Строго говоря, с учетом высоты приходится принимать во внимание небольшие дополнительные гравитационные эффекты, предсказываемые общей теорией относительности, но они также согласуются с наблюдениями — см. следующий раздел.) Кроме того, существует много других явлений, тесно связанных со всей теоретической основой СТО , постоянно подтверждающейся вплоть до мельчайших деталей. Одно из них — знаменитое соотношение Эйнштейна

Е = mc 2 ,

которое по существу устанавливает равноправие энергии и массы. (В конце этой главы мы познакомимся с некоторыми необычайно заманчивыми следствиями из этого соотношения.)

Я еще не объяснил, каким образом принцип относительности оказывается реально включенным в намеченную выше схему. Каким образом происходит, что наблюдатели, движущиеся прямолинейно и равномерно с различными скоростями, могут оказаться эквивалентными с точки зрения геометрии Минковского? Каким образом ось времени на рис. 5.16 («стационарный наблюдатель») может быть полностью эквивалентной некоторой другой прямолинейной мировой линии, например, отрезку ОР («движущийся наблюдатель»)? Задумаемся сначала над особенностями евклидовой геометрии. Ясно, что в ней две произвольные несовпадающие прямые совершенно эквивалентны по отношению к геометрии в целом. Можно мысленно представить себе, что все евклидово пространство «скользит» по самому себе как «жестко скрепленное целое» до тех пор, пока одна прямая не совпадет с другой. Представьте себе двумерный случай — евклидову плоскость . Можно представить себе листок бумаги, жестко скользящий по плоской поверхности, до тех пор, пока некоторая прямая, проведенная на листке бумаги, не совпадет с прямой, проведенной на поверхности. Это «жесткое» движение сохраняет структуру геометрии. Аналогичное утверждение справедливо и относительно геометрии Минковского, хотя это и менее очевидно, так что следует проявлять особую осмотрительность, договариваясь о том, какой смысл надлежит вкладывать в термин «жесткое движение». Вместо листка бумаги следует рассматривать особый материал (возьмем сначала для простоты двумерный случай), на котором прямые с углом наклона 45° сохраняют этот угол, тогда как сам материал может растянуться в одном направлении под углом 45° и, соответственно, сжаться в другом направлении под углом 45°. Такая ситуация изображена на рис. 5.20. На рис. 5.21 я попытался показать, что происходит в трехмерном случае.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: