Роджер Пенроуз - Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики

- Название:Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Едиториал УРСС

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роджер Пенроуз - Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики краткое содержание

Монография известного физика и математика Роджера Пенроуза посвящена изучению проблемы искусственного интеллекта на основе всестороннего анализа достижений современных наук. Возможно ли моделирование разума? Чтобы найти ответ на этот вопрос, Пенроуз обсуждает широчайший круг явлений: алгоритмизацию математического мышления, машины Тьюринга, теорию сложности, теорему Геделя, телепортацию материи, парадоксы квантовой физики, энтропию, рождение Вселенной, черные дыры, строение мозга и многое другое.

Книга вызовет несомненный интерес как у специалистов гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, так и у широкого круга читателей.[1]

Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По существу, это именно то, что утверждают уравнения поля общей теории относительности, а именно — полевые уравнения Эйнштейна [131]. Правда, здесь имеются некоторые технические тонкости, в которые нам сейчас, впрочем, лучше не вдаваться. Достаточно сказать, что существует объект, называемый тензором энергии-импульса , который объединяет всю существенную информацию об энергии, давлении и импульсе материи и электромагнитных полей. Я буду называть этот тензор ЭНЕРГИЕЙ . Тогда уравнения Эйнштейна весьма схематично можно представить в следующем виде,

РИЧЧИ = ЭНЕРГИЯ .

(Именно наличие «давления» в тензоре ЭНЕРГИЯ вместе с некоторыми требованиями непротиворечивости уравнений в целом приводят с необходимостью к учету давления в описанном выше эффекте сокращения объема.)

Кажется, что вышеприведенное соотношение ничего не говорит о тензоре Вейля. Тем не менее, оно отражает одно важное свойство. Приливный эффект, производимый в пустом пространстве, обусловлен ВЕЙЛЕМ . Действительно, из приведенных выше уравнений Эйнштейна следует, что существуют дифференциальные уравнения, связывающие ВЕЙЛЯ с ЭНЕРГИЕЙ — практически как во встречавшихся нам ранее уравнениях Максвелла [132]. Действительно, точка зрения, согласно которой ВЕЙЛЯ надлежит рассматривать как своего рода гравитационный аналог электромагнитного поля (в действительности, тензора — тензора Максвелла), описываемого парой ( Е , В ), оказывается весьма плодотворной. В этом случае ВЕЙЛЬ служит своего рода мерой гравитационного поля. «Источником» для ВЕЙЛЯ является ЭНЕРГИЯ — подобно тому, как источником для электромагнитного поля ( Е , В ) является ( ρ , j ) — набор из зарядов и токов в теории Максвелла. Эта точка зрения будет полезна нам в главе 7.

Может показаться весьма удивительным, что при столь существенных различиях в формулировке и основополагающих идеях, оказывается довольно трудно найти наблюдаемые различия между теориями Эйнштейна и теорией, выдвинутой Ньютоном двумя с половиной столетиями раньше. Но если рассматриваемые скорости малы по сравнению со скоростью света с , а гравитационные поля не слишком сильны (так, что скорости убегания гораздо меньше с , см. главу 7, «Динамика Галилея и Ньютона»), то теория Эйнштейна по существу дает те же результаты, что и теория Ньютона. Но в тех ситуациях, когда предсказания этих двух теорий расходятся, прогнозы теории Эйнштейна оказываются точнее. К настоящему времени был проведен целый ряд весьма впечатляющих экспериментальных проверок, которые позволяют считать новую теорию Эйнштейна вполне обоснованной. Часы, согласно Эйнштейну, в гравитационном поле идут чуть медленнее. Ныне этот эффект измерен непосредственно несколькими способами. Световые и радиосигналы действительно изгибаются вблизи Солнца и слегка запаздывают для наблюдателя, движущегося им навстречу. Эти эффекты, предсказанные изначально общей теорией относительности, на сегодняшний день подтверждены опытом. Движение космических зондов и планет требуют небольших поправок к ньютоновским орбитам, как это следует из теории Эйнштейна — эти поправки сегодня также проверены опытным путем. (В частности, аномалия в движении планеты Меркурия, известная как «смещение перигелия», беспокоившая астрономов с 1859 года, была объяснена Эйнштейном в 1915 году.) Возможно, наиболее впечатляющим из всего следует считать серию наблюдений над системой, называемой двойным пульсаром , которая состоит из двух небольших массивных звезд (возможно, двух «нейтронных звезд», см. гл.7 «Черные дыры»). Эта серия наблюдений очень хорошо согласуется с теорией Эйнштейна и служит прямой проверкой эффекта, полностью отсутствующего в теории Ньютона, — испускания гравитационных волн . (Гравитационная волна представляет собой аналог электромагнитной волны и распространяется со скоростью света с .) Не существует проверенных наблюдений, которые противоречили бы общей теории относительности Эйнштейна. При всей своей странности (на первый взгляд), теория Эйнштейна работает и по сей день!

Релятивистская причинность и детерминизм

Напомним, что в теории относительности материальные тела не могут двигаться быстрее света — откуда, в частности, следует, что их мировые линии всегда должны лежать внутри световых конусов (см. рис. 5.29). (В общей теории относительности ситуацию следует формулировать именно в таком локальном виде. Световые конусы расположены неодинаково, поэтому не имело бы особого смысла говорить, превосходит ли скорость очень далекой частицы скорость света здесь.) Мировые линии фотонов проходят по поверхности световых конусов, но мировая линия ни одной частицы не должна лежать вне световых конусов. В действительности, должно выполняться более общее утверждение, а именно: ни одному сигналу не разрешается распространяться вне светового конуса.

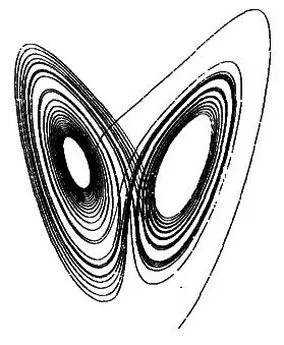

Чтобы понять, почему должно быть именно так, рассмотрим снова картину пространства Минковского (рис. 5.31).

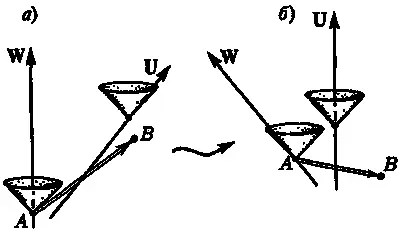

Рис. 5.31.Сигнал, который распространяется для наблюдателя Wбыстрее света, для наблюдается Uраспространяется назад по времени. Ситуация справа ( б ) представляет собой ту же ситуацию, что и слева ( a ), только перерисованную с точки зрения наблюдателя U. (Эту перерисовку можно рассматривать как движение Пуанкаре. Сравните с рис. 5.21 — но здесь преобразование от ( a ) к ( б ) следует понимать в активном , а не в пассивном смысле.)

Предположим, что сконструировано некоторое устройство, способное посылать сигнал со скоростью немного больше скорости света. Пользуясь этим устройством, наблюдатель W посылает сигнал из точки А на своей мировой линии к далекой точке В , расположенной непосредственно под световым конусом события А . На рис. 5.31 a эта ситуация изображена с точки зрения наблюдателя W , но на рис. 5.31 б картина нарисована уже по-другому, с точки зрения второго наблюдателя U , который быстро движется от W (из точки, например, между А и В ) — и наблюдателю U событие В кажется происходящим раньше события А ! (Такая «перерисовка» есть не что иное, как движение Пуанкаре, как описано выше, см. «Специальная теория относительности Эйнштейна и Пуанкаре») С точки зрения наблюдателя W одновременные пространства наблюдателя U представляются «наклоненными». Поэтому событие В кажется наблюдателю U происходящим раньше события А . Таким образом, для U сигнал, испущенный наблюдателем W , будет распространяться назад во времени!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: