Роджер Пенроуз - Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики

- Название:Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Едиториал УРСС

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роджер Пенроуз - Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики краткое содержание

Монография известного физика и математика Роджера Пенроуза посвящена изучению проблемы искусственного интеллекта на основе всестороннего анализа достижений современных наук. Возможно ли моделирование разума? Чтобы найти ответ на этот вопрос, Пенроуз обсуждает широчайший круг явлений: алгоритмизацию математического мышления, машины Тьюринга, теорию сложности, теорему Геделя, телепортацию материи, парадоксы квантовой физики, энтропию, рождение Вселенной, черные дыры, строение мозга и многое другое.

Книга вызовет несомненный интерес как у специалистов гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, так и у широкого круга читателей.[1]

Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

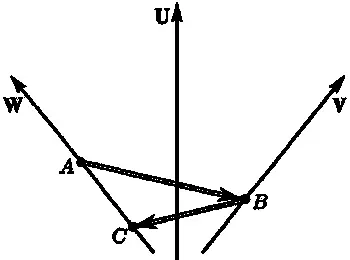

Здесь пока еще нет явного противоречия. Но, учитывая симметричность картины с точки зрения наблюдателя U (в силу принципа специальной относительности), третий наблюдатель V , движущийся от наблюдателя U в сторону, противоположную той, в которую движется наблюдатель W , и оснащенный таким же, как и у наблюдателя W , устройством, мог бы в свою очередь послать сигнал, распространяющийся быстрее света с его (наблюдателя V ) точки зрения, в направлении, противоположном направлению сигнала, испущенного наблюдателем W . Наблюдателю U при этом будет казаться, что сигнал, испущенный наблюдателем V , тоже движется назад во времени — но в противоположном (пространственном) направлении. Действительно, наблюдатель V мог бы послать второй сигнал к наблюдателю W в момент ( В ) получения исходного сигнала, пришедшего от наблюдателя W . Этот сигнал достигает наблюдателя W в тот момент, когда происходит событие С , которое (по оценке наблюдателя U ) предшествует испусканию исходного сигнала (событию А ) (рис. 5.32).

Рис. 5.32.Если у наблюдателя Vимеется сверхсветовое сигнальное устройство, тождественное устройству, имеющемуся у W, но посылающее сигналы в противоположном направлении, то наблюдатель Wможет им воспользоваться для того, чтобы отправить послание в свое собственное прошлое!

Но еще хуже то, что событие С действительно происходит раньше события А (испускания исходного сигнала) на собственной мировой линии наблюдателя W , поэтому W действительно воспринимает событие С как происходящее до того, как он испускает сигнал (события А )! Сигнал, отправляемый наблюдателем V обратно наблюдателю W , мог бы, по предварительной договоренности с W , просто повторять сигнал, полученный наблюдателем W в точке В . Таким образом, W получает в более ранний момент времени на своей мировой линии тот же самый сигнал, который он сам собирается послать позднее! Разнося двух наблюдателей достаточно далеко друг от друга, можно устроить все так, что ответный сигнал будет опережать исходный на сколь угодно большое время. Возможно, наблюдатель W своим исходным сигналом сообщал о том, что он сломал ногу. Тогда ответный сигнал он мог бы получить задолго до того, как с ним произошло это печальное происшествие, и тогда (предположительно) он мог бы предпринять необходимые меры предосторожности и избежать несчастного случая!

Таким образом, распространение сигналов со сверхсветовыми скоростями вместе с эйнштейновским принципом относительности приводит к вопиющему противоречию с нашим нормальным пониманием «свободы воли». В действительности, ситуация еще более серьезна, чем до сих пор представлялось. Ибо мы могли бы сделать «наблюдателя W » всего лишь механическим устройством, запрограммированным так, чтобы посылать в ответ тот же сигнал, который был им получен (т. е. отвечать на « НЕТ» — « НЕТ» и на « ДА» — « ДА»). Это приводит к такому же принципиальному противоречию, как то, с которым нам уже приходилось сталкиваться прежде [133]. Причем кажется, что на этот раз оно не зависит от наличия у наблюдателя W «свободы воли». Это свидетельствует о том, что на устройство, способное испускать сверхсветовые сигналы, не стоит «делать ставку» как на физически возможное. В дальнейшем это обстоятельство еще приведет нас с вами к удивительным выводам (глава 6, «„Парадокс“ Эйнштейна, Подольского и Розена»).

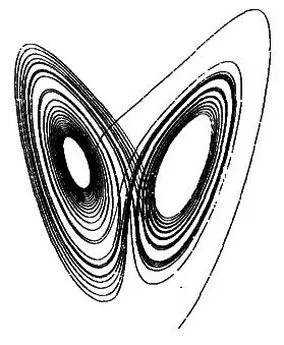

Исходя из вышесказанного, давайте примем, что сигналы любого рода — а не только переносимые обычными физическими частицами — должны быть ограничены световыми конусами. Действительно, то, о чем мы только что говорили, опирается на идеи специальной теории относительности — но и в общей теории относительности правила СТО (локально) остаются в силе. Именно локальная выполнимость положений специальной теории относительности позволяет утверждать, что все сигналы остаются в пределах световых конусов, поэтому то же самое должно выполнятся и в общей теории относительности. Далее мы посмотрим, как это отражается на вопросах детерминизма в рамках этих теорий. Напомним, что в ньютоновской (или гамильтоновой и т. д.) схеме «детерминизм» — это возможность однозначного определения поведения системы в любой момент времени при условии, что заданы начальные условия . Если мы будем смотреть на ньютоновскую теорию с точки зрения пространства-времени, то «конкретное время», когда мы задаем эти начальные условия, будет представлено некоторым трехмерным «слоем» в четырехмерном пространстве-времени (т. е. будет всем пространством в этот момент времени). В теории относительности не существует одного глобального понятия «времени», которое можно было бы выделить для этой цели. Обычный подход предполагает гибкое отношение к этому вопросу. Годится любое «время». В специальной теории относительности вместо упоминавшегося выше «слоя» можно взять одновременное пространство какого-нибудь наблюдателя и задать на нем начальные данные. Но в общей теории относительности понятие «одновременного пространства» достаточно размыто. Вместо него можно воспользоваться более общим понятием пространственно-подобной поверхности [134]. Такая поверхность изображена на рис. 5.33; она характеризуется тем, что в каждой из своих точек она лежит целиком вне светового конуса — так, что локально она напоминает одновременное пространство.

Рис. 5.33.Пространственно-подобная поверхность для задания начальных условий в общей теории относительности

Детерминизм в СТО можно сформулировать так: начальные данные на любом заданном одновременном пространстве S определяют поведение системы во всем пространстве-времени. (В частности, это верно для теории Максвелла, которая действительно является «специально релятивистской» теорией.) Однако можно высказать и более сильное утверждение. Если мы хотим знать, что произойдет в некоторой точке Р , лежащей где-то в будущем по отношению к пространству S , то для этого нам необходимы начальные данные не на всем S , а только в некоторой ограниченной (конечной) области пространства S — потому, что «информация» не может распространяться быстрее света, так что любые точки пространства S , лежащие слишком далеко для того, чтобы световые сигналы из них могли достигать Р , не оказывают на Р никакого влияния (рис. 5.34) [135].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: