Ричард Фейнман - 9. Квантовая механика II

- Название:9. Квантовая механика II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Фейнман - 9. Квантовая механика II краткое содержание

9. Квантовая механика II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мыслимы и другие возможности. Может существовать некоторая амплитуда того, что электрон перепрыгнет из возбужденного положения возле одного атома в невозбужденное положение близ следующего атома. (Это называется взаимодействием между полосами.) Математическая теория становится все сложнее и сложнее по мере того, как вы принимаете во внимание все больше и больше полос и добавляете все больше и больше коэффициентов просачивания между различными состояниями. Никаких новых идей не нужно; но уравнения, как мы видели из нашего простого примера, сильно разрастаются.

Следует еще заметить, что о различных коэффициентах, таких, как появляющаяся в теории амплитуда А, сказать можно лишь немногое. Их, как правило, очень трудно подсчитать, и в практических случаях об этих параметрах теоретически бывает очень мало известно; в тех или иных реальных случаях приходится их значения брать из опыта.

Бывают и другие случаи, в которых вся физика и вся математика почти в точности совпадают с тем, что мы обнаружили для электрона, движущегося по кристаллу, но в которых движущийся «объект» совсем не тот. Представим, например, что нашим исходным кристаллом (или, лучше сказать, линейной решеткой) была цепочка нейтральных атомов, у каждого из которых связь с внешним электроном очень слаба. Теперь вообразим, что мы убрали один электрон. У какого из атомов? Пусть С n есть амплитуда того, что электрон исчез у атома, стоящего в точке х n . Вообще говоря, имеется какая-то амплитуда А того, что электрон от соседнего атома, скажем от (n- 1)-го, перепрыгнет к n -му, оставив свой (n- 1)-й атом без электрона. Это все равно, что сказать, что у «нехватки электрона» имеется амплитуда А того, что она переберется от n -го атома к ( n -1)-му. Легко видеть, что уравнения окажутся такими же, как и раньше, но, конечно, сами А не обязательно останутся прежними. Мы опять придем к тем же формулам для уровней энергии, для «волн» вероятности, которые бегут по кристаллу с групповой скоростью (11.18), для эффективной массы и т. д. Только теперь эти волны описывают поведение недостающего электрона или, как его называют, «дырки». Можно убедиться, что заряд этой частицы будет казаться положительным. В следующей главе мы немного подробнее расскажем об этих дырках. Другой пример. Представим себе цепочку нейтральных атомов, один из которых был приведен в возбужденное состояние, т. е. с более высокой, чем у нормального основного состояния, энергией. Пусть С n — амплитуда того, что n -й атом возбужден. Он может взаимодействовать с соседним атомом, передавая ему свой избыток энергии и возвращаясь в основное состояние. Обозначим амплитуду этого процесса iA/h. Вы видите, что опять повторяется та же математика. Но теперь то, что движется, называется экситоном. Оно ведет себя как нейтральная «частица», которая движется через кристалл и несет с собой энергию возбуждения. Существование такого движения можно предполагать в некоторых биологических процессах, таких, как зрение или фотосинтез. Была высказана догадка, что поглощение света в сетчатке создает «экситон», который движется через некоторую периодическую структуру [такую, как слои палочек, описанные в гл. 36 (вып. 3); см. там фиг. 36.5] и аккумулируется на некоторых специальных станциях, где эта энергия используется для возбуждения химической реакции.

§ 6. Рассеяние па нерегулярностях решетки

Теперь мы хотим рассмотреть одиночный электрон в неидеальном кристалле. Наш первоначальный анализ привел к выводу, что у идеальных кристаллов и проводимость идеальна, что электроны могут скользить по кристаллу, как по вакууму, без трения. Одной из самых важных причин, способных прекратить вечное движение электрона, является несовершенство кристалла, какая-то нерегулярность в нем. Допустим, что где-то в кристалле не хватает одного атома, или предположим, что кто-то поставил на место, предназначенное для какого-то атома, совсем не тот атом, какой положено, так что в этом месте все совсем не так, как в прочих местах. Скажем, другая энергия Е 0или другая амплитуда А. Как тогда можно будет описать все происходящее?

Для определенности вернемся к одномерному случаю и допустим, что атом номер «нуль» — это атом «загрязнения», «примеси» и у него совсем не такая энергия Е 0 , как у других атомов. Обозначим эту энергию Е 0+ F. Что же происходит? Для электрона, который достиг атома «нуль», есть какая-то вероятность того, что он рассеется назад. Если волновой пакет, мчась по кристаллу, достигает места, где все немного иначе, то часть его будет продолжать лететь вперед, а другая отскочит назад. Анализировать такой случай, пользуясь волновым пакетом, очень трудно, потому что все меняется во времени. С решениями в виде установившихся состояний работать много легче. Мы обратимся поэтому к стационарным состояниям; мы увидим, что их можно составить из непрерывных волн, состоящих из двух частей — пробегающей и отраженной. В случае трех измерений мы бы назвали отраженную часть рассеянной волной, потому что она разбегалась бы во все стороны.

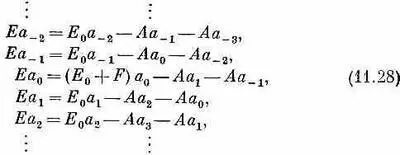

Исходим из системы уравнений, похожей на (11.6), за одним исключением: уравнение при n= 0 не похоже на остальные. Пятерка уравнений при n =-2,-1, 0, +1 и +2 выглядит так:

Конечно, будут и другие уравнения при | n |>2. Они будут выглядеть так же, как (11.6).

Нам полагалось бы на самом деле для общности писать разные А, в зависимости от того, прыгает ли электрон к атому «нуль» или же от атома «нуль», но главные черты того, что происходит, вы увидите уже из упрощенного примера, когда все А равны.

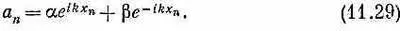

Уравнение (11.10) по-прежнему будет служить решением Для всех уравнений, кроме уравнения для атома «нуль» (для него оно не годится). Нам нужно другое решение; соорудим его так. Уравнение (11.10) представляет волну, бегущую в положительном направлении х. Волна, бегущая в отрицательном направлении х, тоже подошла бы в качестве решения. Мы бы написали

Самое общее решение уравнения (11.6) представляло бы собой сочетание волны вперед и волны назад:

Это решение представляет комплексную волну с амплитудой а, бегущую в направлении +х, и волну с амплитудой b, бегущую в направлении - х.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Пол Халперн - Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность [litres]](/books/1082376/pol-halpern-kvantovyj-labirint-kak-richard-fejnman.webp)