Ричард Фейнман - 3a. Излучение. Волны. Кванты

- Название:3a. Излучение. Волны. Кванты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Фейнман - 3a. Излучение. Волны. Кванты краткое содержание

3a. Излучение. Волны. Кванты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

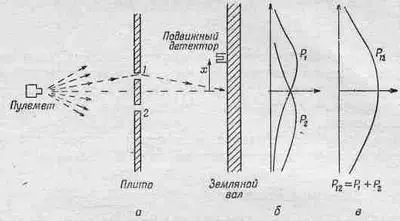

Фиг. 37.1. Опыт со стрельбой из пулемета.

Для наших целей надо вообразить немного идеализированный опыт, когда пули не дают осколков и остаются целыми. Тогда мы обнаружим, что пули всегда попадают в детектор порциями: если уж мы что-то нащупали в детекторе, то это всегда целая пуля, а не половина и не четвертушка. Даже когда скорость стрельбы становится очень малой, все равно в детекторе за определенное время либо ничего не накапливается, либо обнаруживается целое — непременно целое — число пуль. Стало быть, размер порции не зависит от скорости стрельбы. Мы говорим поэтому: «Пули всегда приходят равными порциями». С помощью нашего детектора мы измеряем как раз вероятность прихода очередных порций как функцию х. Результат таких измерений (мы, правда, пока еще не провели такого эксперимента и сейчас просто воображаем, каким будет результат) изображен на графике фиг. 37.1,в. Вероятность в нем отложена вправо, а х — по вертикали, согласуясь с движением детектора. Вероятность обозначена P 12 ,, чтобы подчеркнуть, что пули могли проходить и сквозь отверстие 1, и сквозь отверстие 2. Вы, конечно, не удивитесь, что вероятность P 12 близ середины графика велика, а по краям мала. Вас может, однако, смутить, почему наибольшее значение Р 12 оказалось при х = 0. Это легко понять, если один раз проделать опыт, заткнув дырку 2, а другой раз — дырку 1. В первом случае пули смогут проникать лишь сквозь дырку 1 и получится кривая P 1 (см. фиг. 37.1,б). Здесь, как и следовало ожидать, максимум P 1 приходится на то х, которое лежит по прямой от пулемета через дырку 1. А если заткнуть дырку 1, то получится симметричная кривая Р 2 — распределение вероятностей для пуль, проскочивших сквозь отверстие 2. Сравнив части б и в на фиг. 37.1, мы получаем важный результат

(37.1)

т. е. вероятности просто складываются. Действие двух дырок складывается из действий каждой дырки в отдельности. Этот результат наблюдений мы назовем отсутствием интерференции по причине, о которой вы узнаете после. На этом мы покончим с пулями.

Они приходят порциями, и вероятность их попадания складывается без интерференции.

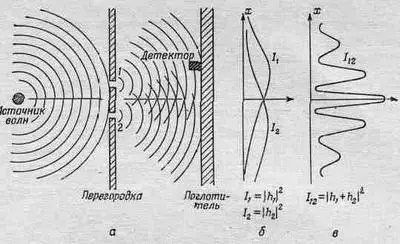

§ 3. Опыт с волнами

Теперь проведем опыт с волнами на воде. Прибор показан схематически на фиг. 37.2. Это мелкое корытце, полное воды. Предмет, обозначенный как «источник волн», колеблясь при помощи моторчика вверх и вниз, вызывает круговые волны. Справа от источника опять стоит перегородка с двумя отверстиями, а дальше — вторая стенка, которая для простоты сделана поглощающей (чтобы волны не отражались): насыпана песчаная отмель. Перед отмелью помещается детектор; его опять, как и раньше, можно передвигать по оси х. Теперь детектор — это устройство, измеряющее «интенсивность» волнового движения. Представьте себе приспособление, измеряющее высоту волн. Если его шкалу откалибровать пропорционально квадрату высоты, то отсчеты шкалы смогут давать интенсивность волны. Детектор, таким образом, будет определять энергию, переносимую волной, или, точнее, долю энергии, доставляемую детектору.

Первое, в чем можно убедиться при помощи такого волнового аппарата,— это что интенсивность может быть любой величины. Когда источник движется еле-еле, то и детектор показывает тоже чуть заметное движение. Если же движение возрастет, то и в детекторе интенсивность подскочит. Интенсивность волны может быть какой угодно. Мы уже не скажем, что в интенсивности есть какая-то «порционность».

Заставим теперь волновой источник работать стабильно, а сами начнем измерять интенсивность волн при различных значениях х. Мы получим интересную кривую (кривая I 12на фиг. 37.2,в).

Но мы уже видели, откуда могут возникать такие картинки,— это было тогда, когда мы изучали интерференцию электрических волн. И здесь можно видеть, как первоначальная волна дифрагирует на отверстиях, как от каждой щели расходятся круги волн. Если на время одну щель прикрыть и измерить распределение интенсивности у поглотителя, то кривые выйдут довольно простыми (см. фиг. 37.2,б)

Фиг. 37.2. Опыт с волнами на воде.

Кривая I 1— это интенсивность волн от щели 1 (когда ее измеряли, щель 2 была закрыта), а кривая I 2— интенсивность волн от щели 2 (при закрытой щели 1).

Мы видим со всей определенностью, что интенсивность /12, наблюдаемая, когда оба отверстия открыты, не равна сумме интенсивностей I 1и I 2. Мы говорим, что здесь происходит «интерференция», наложение двух волн. В некоторых местах: (где на кривой I i 2наблюдается максимум) волны оказываются «в фазе», пики волн складываются вместе, давая большую амплитуду и тем самым большую интенсивность. В этих местах говорят о «конструктивной интерференции». Она наблюдается в тех местах, расстояние которых от одной из щелей на целое число длин волн больше (или меньше) расстояния от другой.

А в тех местах, куда две волны приходят со сдвигом фаз p(т. е. находятся «в противофазе»), движение водил представляет собой разность двух амплитуд. Волны «интерферируют деструктивно», интенсивность получается маленькой. Это бывает там, где расстояние от щели 1 до детектора отличается от расстояния между детектором и щелью 2 на нечетное число полуволн. Малые значения I 12на фиг. 37.2 отвечают местам, где две волны интерферируют деструктивно.

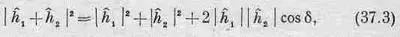

Вспомните теперь, что количественную связь между I 1, I 2и I 12можно выразить следующим образом: мгновенная высота волны в детекторе от щели 1 может быть представлена в виде (действительной части) h’ 1 e i w t , где «амплитуда» h’ 1 , вообще говоря, комплексное число. Интенсивность пропорциональна среднему квадрату высоты, или, пользуясь комплексными числами, |h’ 1| 2. Высота волн от щели 2 тоже равна h 2e i w t, а интенсивность пропорциональна |h’ 2| 2. Когда обе щели открыты, высоты волн складываются, давая высоту (h’ 1+h’ 2)e i w t

и интенсивность |h 1+h 2| 2. Множитель пропорциональности нас сейчас не интересует, так что формулу для интерферирующих волн можно записать в виде

Интервал:

Закладка:

![Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]](/books/1068056/richard-fejnman-fejnmanovskie-lekcii-po-fizike-sov.webp)