Вольдемар Смилга - Очевидное? Нет, еще неизведанное…

- Название:Очевидное? Нет, еще неизведанное…

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1966

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вольдемар Смилга - Очевидное? Нет, еще неизведанное… краткое содержание

Эффектное название, возможно, и интригует, но, уж конечно, ничего не объясняет. А в этой книге довольно серьезно рассказывается о том, чего достигла физика со времен Галилея до Эйнштейна, о явлениях древних, как мир, и, по-видимому, всем знакомых, а в конечном счете — о специальной теории относительности.

Очевидное? Нет, еще неизведанное… - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В одном он уверен: его законы дают возможность изучать и описывать все движения, известные человечеству, а для этой цели они сформулированы достаточно ясно.

Можно высказывать различные мнения по поводу строгости обоснования механики. Можно считать, как думали до конца XIX века, что систематика Ньютона — лучшее из того, что может дать человечество. Можно, как мы убедимся далее, подвергнуть ее жестокой критике.

Но одно несомненно. Более двухсот лет ни один опыт, проделанный физиками, не давал повода сомневаться в законах Ньютона. И что бы ни говорилось в дальнейшем, ни на минуту не следует забывать, что «вначале была механика, и Ньютон — творец ее».

Прежде чем начать рассказ «без гнева и пристрастия», нужно сделать честное предупреждение.

Последующие страницы с идейной стороны, пожалуй, самый сложный раздел нашей беседы. Они могут показаться и утомительными и скучными. Но, к сожалению, чтобы понимать дальнейшее и главное, чтобы понять идеи Эйнштейна, их необходимо прочесть.

Сначала взглянем на сами законы — аксиомы механики Ньютона.

1. Всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и поскольку оно не принуждается приложенными силами изменить это состояние .

2. Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует .

3. Действие всегда равно противодействию, или иначе — действия двух тел друг на друга равны и противоположно направлены.

Так их сформулировал Ньютон, такими мы узнаем их в школе. Впрочем, пока не определены основные физические понятия, использованные в них, законы механики так же содержательны и ясны, как, скажем, загадочные письмена индейцев племени майя.

Было бы наивно думать, что Ньютон не сознавал этого. Системе аксиом (своим законам) он предпосылает систему определений основных понятий. Но… уже упоминалось — систематика Ньютона неудачна. В ней кое-что лишнее, кое-чего недостает, а есть и неправильные или бессодержательные утверждения. К сожалению, впереди так много работы, что взгляды самого Ньютона мы рассмотрим только попутно, не останавливаясь на их детальном разборе.

Итак, какие основные понятия, используемые в аксиомах механики, подлежат определению и анализу?

Прежде всего понятия длины и времени. Далее — понятие движения. Затем — понятие силы. И наконец, понятие массы.

Намечается программа, выполнение которой займет три главы.Кроме того, будет дано определение скорости и ускорения. А после этого мы проанализируем законы механики и попытаемся возможно более четко определить их физическое содержание. Такова программа.

Но прежде чем перейти к ее выполнению, необходимо сделать последнее замечание. Наша задача — не давать идеальные и общие определения, отнюдь нет! Мы просто стремимся понять физический смысл принципов Ньютона и по возможности ясно представлять себе, какое физическое содержание скрыто за теми символами и понятиями, которые мы используем.

Начнем с длины (расстояния).

Первая «неожиданность» — определение длины.Вопрос «Что такое длина?» Ньютон обходит молчанием. И напрасно. Этот вопрос продиктован не праздными выдумками хитроумного схоласта. Это вполне реальная физическая задача. Причем мы рассмотрим проблему чисто утилитарно. Мы хотим знать, как на практике определять расстояние между двумя точками или длину физического тела.

К счастью, вопрос об определении длины столь же касается геометров, как и физиков, и потому строгое математическое определение существует. (Математики не терпят никакой неопределенности.)

Определение.Длиной отрезка называется число, которое сопоставляется с каждым отрезком посредством процесса измерения.

Рецепт же для процесса измерения таков.

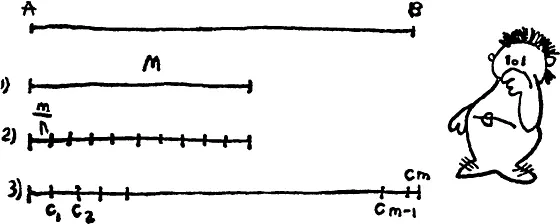

Чтобы измерить отрезок AB , нужно:

1) выбрать масштабный отрезок, обозначим его M (скажем, метр);

2) разбить этот отрезок на n равных между собой отрезков (допустим, 10 дециметров) — обозначим их M /n [6] Равными называются отрезки, которые можно совместить между собой путем процессов движения. Свойства движения, в свою очередь, определяются аксиомами геометрии. Возможность деления любого отрезка на два, а следовательно, и на любое число вида 2 п равных отрезков доказывается при помощи других аксиом геометрии.

;

3) откладывать отрезки AC 1 = C 1 C 2 = … = C m –1 C m = M / nот точки А на отрезке AB , пока это возможно. Обозначим номер последнего m (например, 18);

4) увеличить неограниченно число n (разбивать масштабный метр на сантиметры, миллиметры и т. д.), находя каждый раз соответствующее число m (может быть, 183 см , 1834 мм …).

Это определение длины (или расстояния) остается и в специальной теории относительности.Предел, к которому стремится отношение m / n( 18/ 10; 183/ 100; 1834/ 1000…), и называется длиной отрезка AB , измеренного с помощью масштабного отрезка M [7] Для длины, определенной таким образом, можно доказать следующие важные теоремы: Теорема 1 . Длина всякого отрезка существует и определяется единственным образом для данного выбора масштабного отрезка. Теорема 2 . Длины равных отрезков равны. Теорема 3 . Если отрезок AC есть сумма отрезков AB и BC , то его длина равна сумме длин этих отрезков. Теорема 4 . Длина масштабного отрезка равна единице.

.

Приведенное определение — типичный пример дедуктивной системы изложения — основного метода построения математики. Некоторым оно может показаться скучным и длинным, но другие, возможно, увидят в нем строгую и великолепную красоту математического мышления.

Попросту говоря, определение длины состоит в следующем.

Дайте нам масштабный отрезок, длина которого, по определению, равна единице. Откладывая его на измеряемом отрезке, мы увидим, сколько раз он уложился. Это число и есть длина измеряемого отрезка. Чтобы точно найти, сколько раз уложился масштабный отрезок на измеряемом, надо уметь откладывать и дробные доли масштаба, а значит, уметь делить масштабный отрезок на сколь угодно малые равные части. Вот и все.

Довольно существенное добавление. Математическое определение переводится на обыденный житейский язык.Так решают вопрос математики. Но для физика и этого строгого определения недостаточно. И вот почему.

Дайте нам масштабный отрезок, говорите вы, мы его отложим вдоль измеряемого отрезка и скажем, чему равна длина. Ну, а если из-за физических условий задачи нельзя приложить масштаб? Скажем, требуется, не выезжая из Москвы, определить расстояние от Шаболовской башни до водокачки в Люберцах. Или, находясь у полотна железной дороги, не сходя с места, измерить длину проезжающего поезда. Ведь к нему масштаба не приложить. Он попросту уедет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: