Сергей Алексеев - Общая теория права. Том I

- Название:Общая теория права. Том I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Юридическая литература

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Общая теория права. Том I краткое содержание

Настоящий двухтомный курс — продолжение разработки общетеоретических правовых вопросов, начатой в учебном пособии «Общая теория социалистического права» (1963–1966 гг.) и в книге «Проблемы теории права» (1972–1973 гг.).

В отличие от указанных изданий в содержании курса усилено освещение проблемных вопросов, а главное, изложение сосредоточено на общих, концептуальных сторонах марксистско-ленинской теории права (преимущественно на материалах советского права).

В нем использованы новейшие партийно-политические документы, новая Конституция СССР.

Т. I курса посвящен в основном философским, общесоциологическим проблемам общей теории права понятию права, его интерпретации с точки зрения общей характеристики социального регулирования, его свойствам, его месту в системе надстройки классового общества, праву и правовому регулированию.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов юридических вузов.

Общая теория права. Том I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

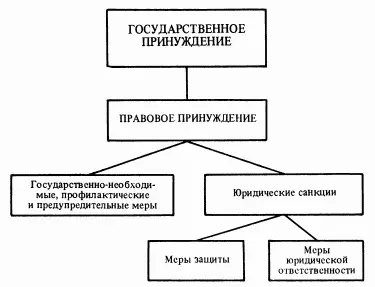

Схема 12. Виды правового принуждения

Взятые в единстве рассматриваемые классификации — деление санкций на меры защиты (правовосстановительные санкции) и меры ответственности (штрафные санкции) имеют в данной сфере правовой действительности общее и исходное ключевое значение. С ним связано разграничение санкций по степени определенности: меры ответственности — это, как правило, относительно-определенные санкции, допускающие их конкретизацию в порядке индивидуально-правового регулирования, меры же защиты носят абсолютно определенный характер. Меры ответственности («штрафные санкции») могут быть заменены мерами общественного воздействия, а правовосстановительные не могут. Штрафные санкции в принципе устанавливаются за виновные правонарушения, а правовосстановительные, меры защиты, могут быть применены за объективно-противоправное поведение. В случаях, когда штрафные санкции не обеспечивают восстановления нарушенного состояния, широко допускается соединение штрафных и правовосстановительных санкций, т. е. соединение мер ответственности и мер защиты, и т. д. [285] Необходимость деления санкций на правовосстановительные и штрафные получила широкое обоснование в книге О.Э. Лейста «Санкции о советском праве» (с. 102–184). Автор, однако, отождествляет «санкции» с мерами ответственности.

. Общая картина видов правового принуждения изображена на схеме 12.

В последние годы в советской юридической литературе получил заметное распространение взгляд, в соответствии с которым возможно конструирование единого, широкого понятия «юридическая ответственность», охватывающего и то, что традиционно под этим термином понимается в юриспруденции, и то, что именуется ответственностью в обычном словоупотреблении, в государственно-политических документах, в социально-политической, философской литературе (например, в случаях, когда говорится о «воспитании чувства ответственности», «повышении ответственности за выполнение обязанностей»).

Несомненная заслуга ряда авторов, отстаивающих эту идею (П.Е. Недбайло, М.С. Строговича, В.А. Тархова и других) состоит в том, что они обратили внимание на значение в праве ответственности в широком, философском, социально-политическом смысле.

Ответственность в социально-политическом смысле — действительно, важнейший институт, достойный всестороннего изучения, в том числе по его отношению к праву. По своей сущности ответственность в указанном смысле может рассматриваться в качестве осознанной и воспринятой лицом социальной необходимости инициативного выполнения долга, всей суммы лежащих на лице обязанностей — политических, моральных, правовых и др. Ответственность в рассматриваемом плане — явление не только однопорядковое другому высокозначимому явлению — социальной свободе (1.5.2.), но и близкое к нему. Данный институт должен, разумеется, привлечь пристальное внимание правовой науки. И, быть может, его значение по отношению к праву не менее существенно, чем значение классово определенной социальной свободы. Во всяком случае, характерная для права юридическая свобода поведения потому и неотделима от юридических обязанностей, что в этой неотделимости реально проявляется ответственность в указанном выше широком смысле, которая представляет собой другую сторону социальной свободы, сопряженной к тому же в классовом обществе с необходимостью обеспечения организованности и порядка, соответствующих объективно обусловленным интересам господствующего класса.

Имеет, несомненно, позитивное значение также стремление не упустить из поля зрения все многообразные проявления социально-политической ответственности в праве [286] См.: Астемиров З.А. Понятие юридической ответственности. — Сов. государство и право, 1969, № 6, с. 62.

(возможно, еще более многообразные, чем это отмечено в литературе) и с данных позиций попытаться сконструировать широкое понятие, которое охватывало бы в единстве и во взаимодействии все эти проявления. Очевидно, с рассматриваемой точки зрения имеются достаточные основания для формулирования широкого многоаспектного понятия, охватывающего, по справедливому мнению М.С. Строговича, ряд явлений, относящихся по своей природе к правосознанию, требованиям законности, государственно-принудительным мерам [287] Именно так (используя при этом термин «юридическая ответственность») формулирует рассматриваемое понятие М.С. Строгович (см.: Строгович М.С. Сущность юридической ответственности. — Сов. государство и право, 1969, № 5, с. 74–75).

. И хотя здесь возникают известные трудности, которые касаются терминологии (об этом дальше) и необходимости связать такое многоаспектное понятие с общей системой категорий общей теории права, конструктивный характер подобных разработок сомнений не вызывает.

В то же время успех формулирования многоаспектного понятия, выражающего все проявлении социально-политической ответственности в праве, не должен привести к стиранию весьма значительных качественных различий, существующих между явлениями, которые охватываются таким разрабатываемым в науке понятием. Тем более вряд ли оправданно видеть суть проблемы в терминологии, в том, чтобы обозначить устоявшимся, строго определенным термином «юридическая ответственность» разнокачественные явления, отражающие весь спектр многообразных проявлений в праве социально-политической ответственности. Такое «терминологическое» направление научного поиска может повлечь за собой нивелирование качественно разнородных явлений, нарушение четкости и стройности всего понятийного аппарата, известные издержки смыслового порядка [288] К таким издержкам, надо полагать, следует отнести формулирование положений об уголовной (?) «проспективной» ответственности. (См.: Елеонский В.А. Уголовное наказание п воспитание позитивной ответственности личности. Рязань, 1979, с. 27).

, а, в конечном счете, неизбежно привести (и уже привело) к необходимости в какой-то новой и притом усложненной терминологии, которая все же разграничила бы и то, что традиционно именовалось юридической ответственностью, и то, что с точки зрения указанных разработок тоже назвали юридической ответственностью (например, одно — проспективной, а другое — негативной) [289] Как правильно пишет Р.О. Халфина, при широком понимании юридической ответственности «теряется специфика юридического понимания ответственности и возникает потребность в новом термине, обозначающем то, что сегодня включается в понятие ответственности в юридическом смысле» (Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении, с. 317).

.

Интервал:

Закладка: