Елена Тимофеева - Лось

- Название:Лось

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ленинградского университета

- Год:1974

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Тимофеева - Лось краткое содержание

Богатые результаты личных наблюдений в природе легли в основу данной книги. Они сопоставлены с литературными материалами по биологии лося в других частях его обширного ареала. Благодаря этому книга приобрела широкий сравнительный характер.

В книге живо, интересно рассказано о всех основных особенностях экологии лося — его прошлом и современном географическом распространении, удивительных по размаху колебаниях численности и массовых расселениях, местах обитания в разные сезоны года, питании, размножении, поведении, миграциях. Специальное внимание уделено воздействию лося на лесные насаждения. Столь детальное и разностороннее описание образа жизни лося впервые появляется в отечественной литературе.

В книге найдут много нового, интересного и полезного не только специалисты — зоологи, охотоведы, лесоводы, но и все любители и друзья родной природы — краеведы, охотники, преподаватели и студенты биологических, охотоведческих, лесохозяйственных вузов и факультетов, учителя средних школ.

Лось - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. XV. Сброшенный лосем рог. Фото Ю.Б. Пукинского

Наиболее точные и массовые наблюдения над временем сбрасывания рогов проведены в Печоро-Илычском заповеднике (Кнорре, 1959; Язан, 1968, 1972). Первыми после гона с начала октября здесь теряют рога старые быки, средневозрастные же животные сбрасывают их в декабре-январе, а полуторагодовалые могут носить свои спицы или вилки до второй половины апреля. В Карелии и на Кольском п-ове быки становятся комолыми в основном до февраля (Семенов-Тян-Шанский, 1948; Ивантер, 1969). В Дарвинском заповеднике первый сброшенный рог найден 4 ноября, самая поздняя находка — 27 апреля, обычно же быки теряют рога в декабре (Калецкая, 1961)..

Плодовитость

Беременность лосих продолжается 225–237 дней (Кнорре, 1959). Ко времени отела самки отгоняют своих прошлогодних телят и те вынуждены вести самостоятельную бродячую жизнь. Новорожденных лосят (рис. XVI, XVII) мы наблюдали начиная с 24 апреля (1964 г.), но в литературе для Лужского района упоминается еще более ранняя дата — 21 апреля 1959 г. (Фетисов, 1959). Массовый отел приурочен к первой половине мая. Часть коров, главным образом молодых, телится во второй половине мая — начале июня. Например, 11 июня 1964 г. мы встретили молодую лосиху с двумя лосятами, один из которых еще неуверенно передвигался, второй же не отставал от матери.

Рис. XVI. Новорожденный лосенок. Фото Ю.Б. Пукинского

Рис. XVII. Первые шаги новорожденного лосенка. Фото Ю.Б. Пукинского

Сравнение показывает, что отел в Ленинградской обл. происходит в те же сроки, что и в Дарвинском заповеднике (Калецкая, 1961), тогда как в Карелии, Лапландском заповеднике и в скандинавских странах массовый отел имеет место в конце мая-начале июня, причем в Норвегии и Лапландии новорожденные лосята могут появляться даже в июле (Семенов-Тян-Шанский, 1948; Лебедева, 1968). На Верхней Печоре лоси телятся с первой декады мая по первую декаду июня (Кнорре, 1959).

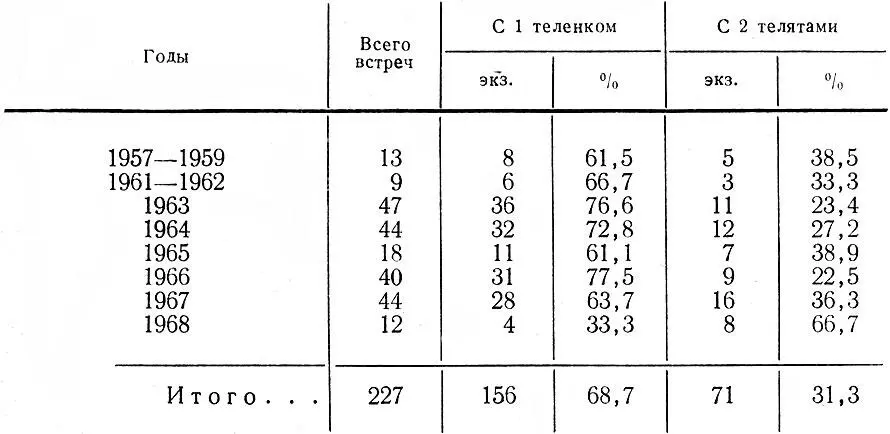

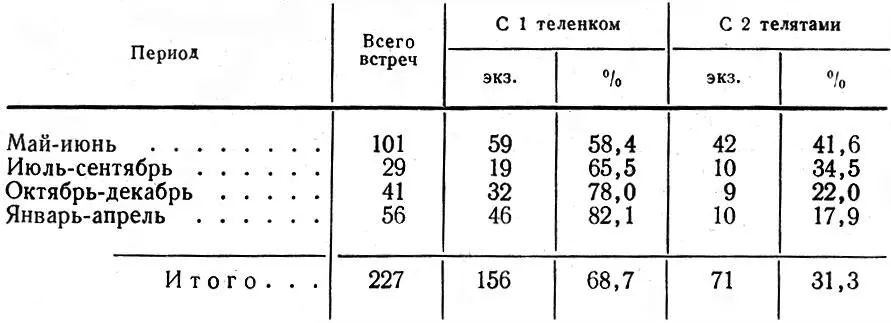

Судя по наблюдениям в природе, к сожалению недостаточно многочисленным, коровы с одним теленком встречаются в два с лишним раза чаще, чем с двумя. Однако в отдельные годы и особенно по сезонам в течение одного года эта картина существенно меняется (табл. 8 и 9). Как видно из данных табл. 8, средний процент двоен в отдельные годы может уменьшаться до 22,5-23,4, как то было в 1963,и 1966 гг.

Таблица 8. Встречи коров с одним и двумя телятами по годам

В мае-июне двойни составляли 41,6 % встреч новорожденных телят. Заметим, что на Кольском п-ове они отмечены в 43 % случаев (Семенов-Тян-Шанский, 1948), в Карелии — в 31,0 (Троицкий, 1972), в Дарвинском заповеднике — в 42,7 (Калецкая, 1961), в Завидовском охотничьем хозяйстве под Москвой — 43,5 % (Макарова, 1969), в Печоро-Илычеком заповеднике в разные годы процент двоен колебался от 29 до 53 (Кнорре, 1959). Далее, как свидетельствуют данные табл. 9, ко времени окончания гона количество двоен уменьшается более чем на 19 %, повидимому, за счет гибели одного из телят. Но основной отход молодых в парных пометах происходит зимой, так что во второй ее половине встречаются коровы преимущественно с одним теленком (82,1-%). В связи с этим интересно привести данные Р. Реш (Resche, 1968) о смертности телят на Аляске в весеннеосениий период. В этой небольшой изолированной популяции, насчитывающей около 300 голов, было помечено 59 новорожденных телят. 56 % из них погибли в первые 5 месяцев, преимущественно в первые две недели. При этом среди двоен в течение одного месяца погиб 31 %, среди одиночек — только 9 %.

Таблица 9. Встречи коров с одним и двумя телятами по сезонам в 1957–1968 гг.

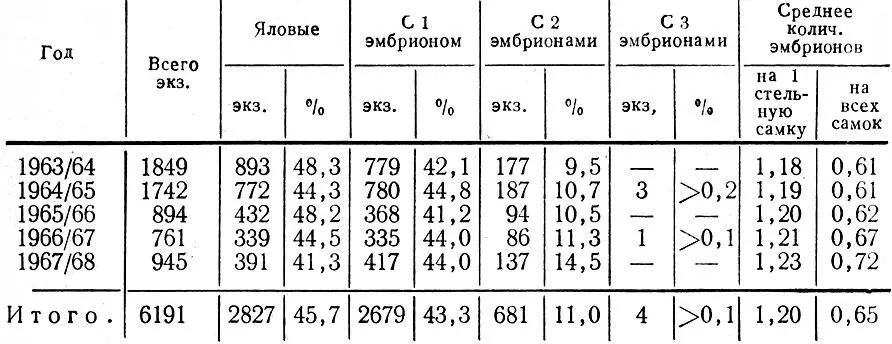

Если сопоставить приведенные выше данные визуальных наблюдений со сведениями в лицензиях, сданных в Госохотинспекцию за 5 лет, то обнаружится значительное между ними расхождение (табл. 10). Согласно лицензиям, среди добытых 3364 стельных лосих с одним эмбрионом было 2679 экз. (79,6 %), с двумя — всего 681 (20,3 %), а у четырех самок (менее 0,1 %) обнаружено даже по три эмбриона. Иными словами, по этим данным, число близнецов оказывается вдвое меньшим, чем фактически наблюдается в природе в мае-июне. Столь явное несоответствие можно объяснить лишь недостаточной точностью сведений, поступающих от охотников. Они нередко определяют число эмбрионов, ограничиваясь самым поверхностным осмотром матки, (без вскрытия ее. Такой способ неизбежно должен давать заниженные результаты, особенно если учесть, что в первые месяцы охоты на лосей эмбрионы могут быть еще очень слабо развитыми (имея длину менее 5 см) и поэтому обнаруживаются только при тщательном осмотре матки *. Этим же обстоятельством объясняются явно завышенные сведения о яловости отстрелянных лосих. Тем не менее, процент яловых половозрелых коров все же очень велик.

*( К аналогичному выводу пришел Г. А. Троицкий (1972) в отношении Карелии. )

Таблица 10. Плодовитость лосих по данным лицензионного отстрела 1963 — 1968 гг.

За последние 6 лет в Ленинградской обл. наблюдается неуклонное сокращение численности лося, после того как она достигла своего максимума в 1962 г. Ухудшение кормовой базы, истощение животных в районах с чрезмерно высокой плотностью популяции приводит к снижению их плодовитости, в первую очередь за счет повышения яловости, которой сопутствует усиленная смертность и сокращение числа парных пометов.

Падение плодовитости популяций лося к концу 50-х — началу 60-х годов нашего столетия наметилось во многих областях европейской части СССР (Киселева, Приклонский, Теплов, 1965). В Ленинградской обл. наибольшее количество яловых коров (50 %) было отмечено в 1965 г. в Сосновеком лесоохотничьем хозяйстве, где на 1000 га насчитывалось до 53 лосей (Ким, 1967 а). Сходная картина отмечалась и для ряда популяций североамериканского лося. По данным Д. Пимлота (Pimlott, 1961), в районах с высокой плотностью населения самки по второму году не участвуют в размножении, а взрослые имеют только 3 % двоен. В местах с низкой плотностью населения 67 % полуторагодовалых самок беременны, а количество лосих с парными эмбрионами достигает 41 %.

По наблюдениям Е. П. Кнорре (1959), большинство молодых лосих приносят потомство только по достижении веса не менее 290 кг; плохо упитанные старые самки также остаются яловыми, хотя участвуют в гоне. Вес ленинградских лосей значительно меньше, чем печорских, но указанная закономерность прослеживается не менее четко. Мы, к сожалению, не можем точно отнести добытых при массовых отстрелах лосей к той или иной возрастной группе, так как охотники обычно определяют возраст самым (приблизительным образом. С наибольшей точностью, повидимому, можно установить возраст молодых (2-3-годовалых) животных и старше 10 лет. Вес лосих в возрасте 2,5–3,5 лет не превышает 250 кг. Яловость в этой группе достигает 65 % и на одну стельную самку приходится 1,2 теленка. В последующих возрастных группах наименьший процент яловости (31), при показателе плодовитости — 1,2, отмечается у коров несом около 300 кг. У самок старше 10 лет яловость снова возрастает до 42,8 %., Однако, как указывает Ю. П. Язан (1964), в природе, практически не встречается лосей, не способных к размножению вследствие глубокой старости, так как они просто не доживают до такого возраста и гибнут от тех или иных причин. Наибольшее количество двоен (до 25 %) отмечается у крупных коров в возрасте 6–9 лет. Для сравнения укажем, что в Финляндии в начале 60-х годов плодовитость лосей была еще очень высокой. Исследование самок, добытых в 1963 г., показало, что среди молодых животных яловость не превышала 20 %, старые же самки были все беременными и 80 % из них имели двойни (Rajakoski, Koivisto, 1966).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: