Елена Тимофеева - Лось

- Название:Лось

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Ленинградского университета

- Год:1974

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Тимофеева - Лось краткое содержание

Богатые результаты личных наблюдений в природе легли в основу данной книги. Они сопоставлены с литературными материалами по биологии лося в других частях его обширного ареала. Благодаря этому книга приобрела широкий сравнительный характер.

В книге живо, интересно рассказано о всех основных особенностях экологии лося — его прошлом и современном географическом распространении, удивительных по размаху колебаниях численности и массовых расселениях, местах обитания в разные сезоны года, питании, размножении, поведении, миграциях. Специальное внимание уделено воздействию лося на лесные насаждения. Столь детальное и разностороннее описание образа жизни лося впервые появляется в отечественной литературе.

В книге найдут много нового, интересного и полезного не только специалисты — зоологи, охотоведы, лесоводы, но и все любители и друзья родной природы — краеведы, охотники, преподаватели и студенты биологических, охотоведческих, лесохозяйственных вузов и факультетов, учителя средних школ.

Лось - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

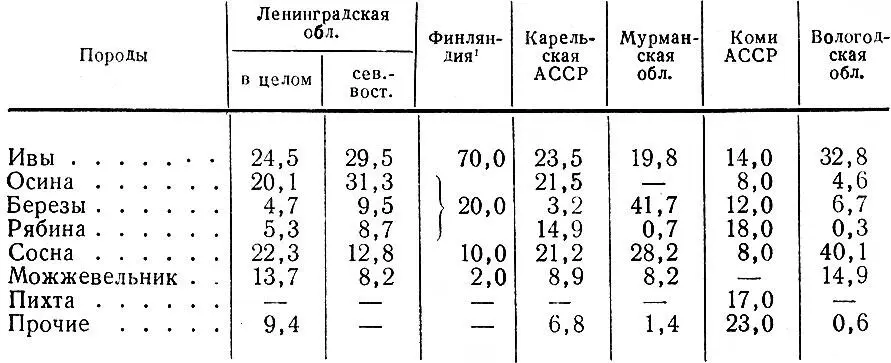

В Ленинградской обл. и в Карелии первое место принадлежит ивам, второе и третье — сосне и осине (Тимофеева, 1965; Ивантер, 1969). В Печоро-Илычском заповеднике, судя по результатам 10-летней регистрации поедей на зимних пастбищах, главные зимние корма лося представлены рябиной, ивами, березами и осиной, затем пихтой и древесными лишайниками (Кнорре, 1959) (табл. 7).

Таблица 7. Относительное значение (в %) древесных пород в зимнем питании лося в различных частях ареала 1(Данные по Финляндии являются приблизительными и поэтому их сумма превышает 100 %)

В более южном по отношению к упомянутым районам Дарвинском заповеднике лоси питаются зимой в основном сосной (61,2 %), затем ивами (24), можжевельником (14,7) и березами (9,8 %). Сосна также играет ведущую роль в зимнем питании лосей Московской обл. (Бородин, 1940; Александрова, 1957; Козловский, 1959 а), Мордовского заповедника (Шапошников, 1951; Кожевников, 1964) и других лесных районов европейской части СССР.

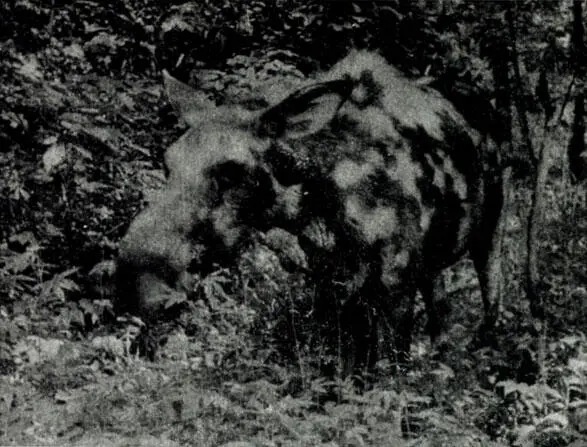

Летом в большинстве перечисленных районов главную роль в питании лосей играют зеленые побеги ив, осины, берез, рябины и других лиственных пород, а из травянистых растений — иван-чай, таволга (рис. XIV), вахта, белокрыльник, хвощи.

Рис. XIV. Лось, пасущийся в зарослях таволги. Фото Фото Ю.Б. Пукинского

Соотношение древесно-кустарниковых пород и травянистых растений в летнем рационе лосей разных районов может отличаться довольно резко. Так, например, в Карелии первые составляют 60 %, вторые — 40 летних поедей, в Ленинградской обл. — соответственно 48,9 и 51,1, в Печоро-Илычском заповеднике- 81,5 и 15,5, в Дарвинском — 79,6 и 20,4 %.

Роль отдельных видов растений также может быть неодинакова. Как известно, рябина принадлежит к излюбленным кормам, но, как правило, не бывает многочисленной в большинстве древостоев и поэтому ее доля в поедях обычно не велика. На Верхней Печоре она — широко распространенная порода и вместе с березой составляет основу летнего питания лося. Такой массовый вид корма, как осоки, в Карелии и на Кольском п-ове относится к основным кормам, в Печоро-Илычском заповеднике- к второстепенным, а в Ленинградской обл. и Дарвинском заповеднике поедается только случайно. То же самое можно сказать о белокрыльнике. Будучи одним из массовых, поедаемых в большом количестве видом в Карелии, Ленинградской обл. и Дарвинском заповеднике, он даже не упоминается в списках кормов Кольского п-ова и Печоро-Илычского заповедника (Семенов-Тян-Шанский, 1948; Кнорре, 1959).

Глава IV. Размножение лося

Гон

Лось, как и другие копытные, — моноцикличный вид. Наши наблюдения еще раз подтверждают вывод о том, что он принадлежит к числу полигамов. Вопрос о моногамии и полигамии лося давно обсуждался в отечественной литературе и получил свое решение в результате работ на лосеферме Печоро-Илычекого заповедника (Кнорре, 1959). Мы сочли необходимым вновь упомянуть полигамность лося потому, что до сих пор главным образом в популярных книгах и статьях сплошь и рядом фигурируют лосиные "пары", "семьи", в состав которых непременно входит бык. На основании наблюдений за прирученными и дикими самцами Е. П. Кнорре убедительно показал, что даже в брачных парах они ведут себя как типичные полигамы, бросая покрытых ими самок и начиная преследовать других, позднее пришедших в течку. С окончанием же гона быки покидают последних гонявшихся с ними лосих, совершенно не разделяя забот о своем потомстве.

Верным признаком приближающегося гона служит появление в лесу ободранных, искалеченных молодых деревьев, о которые быки чистили рога. Первые такие повреждения можно наблюдать уже в конце июля-начале августа. Для чистки рогов лось предпочитает низкорослые ветвистые деревца с толщиной ствола 3–5 см. Чаще всего это бывают березы (53 % случаев), реже сосна (18) и осина (13), иногда ель (8), ольха (4), можжевельник (3) и ивы (1 %). По (характеру повреждений видно, что лось долго трется о ствол, низко наклонив голову и сдирая кору почти от земли до высоты 1,5–2 му ветви при этом измочаливаются, а ствол нередко переламывается в нескольких местах.

Первый бык с очищенными рогами был встречен 18 августа (1963 г.). В период чистки рогов некоторые быки начинают подавать голос (самая ранняя дата — 15 августа 1963 г.), а в конце августа — начале сентября попадаются первые гонные ямы. Их появление связывается с началом течки у лосих (Кнорре, 1959). Бык копает землю в том месте, где помочилась пришедшая в охоту корова, затем сам мочится в яму и нередко валяется в образовавшейся грязи. Характерный резкий, неприятный запах мочи самца ощущается на расстоянии 15–20 м и при сухой погоде сохраняется 3–4 дня (Рыковский, 1964). Самое раннее появление тонных ям, а следовательно, и течки отмечено 13 августа (1967 г.) в Киришском районе. Большинство же наблюдений относится к 28–31 августа. Разгар гона обычно падает на середину сентября. В это время быки теряют присущую им осторожность и малоподвижность. Под влиянием полового (возбуждения они становятся смелыми и заметными, близко подпускают людей, а нередко подходят сами, привлекаемые треском ломаемых под ногами сучьев.

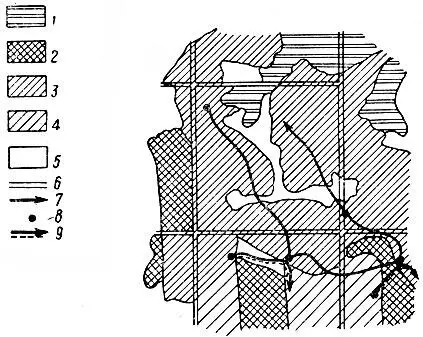

Рис. 6. Схема индивидуального участка ревущего быка (из А. С. Рыковского, 1964). 1 — старый хвойный лес; 2 — старый лиственный лес; 3 — .средневозрастный лиственный лес; 4 — лиственный молодняк; 5 — луг, поляна; 6 — квартальная просека; 7 — ход ревущего быка; 8 — места остановок и драк лосей; 9 — ход отогнанного быка

Гон происходит в тех же местах, где з; вери держатся в конце лета, — на зарастающих вырубках, просеках, старых покосах, в лесах по окраинам болот. Крупные ревущие быки придерживаются определенных участков, которые, по наблюдениям А. С. Рыковского (1964) в Калужской обл., не превышают 100–200 га (рис. 6). У молодых и слабых самцов столь выраженных участков нет, так как их часто изгоняют с облюбованной территории более сильные соперники. Тем не менее, они все время норовят приблизиться к любой паре или одиночной корове. В пределах своего участка лось передвигается по известному маршруту, каждый вечер начиная подавать голос с одного и того же места. День ото дня здесь увеличивается количество покалеченных деревьев, порой вырванных с корнем. Земля около таких деревьев бывает истоптана и перекопана копытами. Однажды мы нашли молодую березку, которую лось принес откуда-то на рогах и сбросил на прогалине.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: