Евгений Черных - Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур

- Название:Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0290-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Черных - Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур краткое содержание

Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Производство и нормативный фактор

В этой связи уместно, пожалуй, обратить внимание еще на один чрезвычайно важный аспект развития металлургии, который практически никогда не затрагивался в специальной литературе. Каковыми же представлялись те генеральные задачи, что преследовало металлургическое производство в каждой конкретной культуре? И в чем заключались нужды того или иного общества, которым должен был удовлетворять либо выплавленный на месте, либо полученный иным путем металл? С какими целями – а ведь они могли быть весьма и весьма несходными – отковывали и отливали мастера сотни тысяч и даже многие миллионы изделий из разнообразных металлов?

Оказалось, между прочим, что дешифровку данной проблемы никак невозможно отнести к простым и заурядным. По всей вероятности, можно полагать, что ее ложная трактовка повела к ряду досадных ошибок в оценках всей долгой истории горно-металлургического производства и связанных с ним человеческих культур. Но, кажется, ярче всего роль этого аспекта проявляется при сопоставлении металлургии Старого и Нового Света, а если быть более точным, то Евразии и Южной Америки. То были два резко противоположных и контрастных по своей сути направления в развитии металлургии. В большинстве областей Евразии основная доля металла шла на изготовление орудий и оружия. В Андийских южноамериканских очагах изумляющее своей необузданной фантазией металлообрабатывающее производство обслуживало практически лишь ритуально-религиозные нужды [Черных 2005; 2008]. Базой этой удивительной «индустрии» служили золото, серебро, медь, а также сложные по составу сплавы этих металлов. На фоне этого фантастического по размаху «океана» сакральных артефактов почти незаметными являются численно убогие коллекции орудий и оружия.

Какое-то время на разных материках могли параллельно функционировать «рациональные» и «иррациональные», а порой даже «супер– иррациональные»^) производственные центры и очаги данной индустрии. Нормативный фактор существования строго определял все поведение культуры; причем формировал он не только ее идеологические догмы, диктовавшие порядок поведения каждого члена общества, но подчинял каноническим установкам даже и ее основные производства. Значение затронутого здесь аспекта наших исследований станет намного яснее, когда мы будем сопоставлять, например, металлопроизводство в цивилизациях Древнего Китая и в культурах Степного пояса.

Нормативный фактор отражался – и порой весьма существенно – еще на одной стороне функционирования сообществ. Культура могла поощрять и стимулировать какой-либо из видов производства, но могла строго запрещать их, сурово наказывая за нарушение установленных порядков. Примеров здесь достаточно много, но ограничусь упоминанием лишь двух. В исламе и иудаизме существует жесткий запрет на свиноводство и употребление мяса свиньи в пищу. В более ранних культурах Леванта, Сирии и Месопотамии костные останки одомашненных свиней довольно обычны, отчего мы и заключаем, что запреты появились в этих регионах лишь с господством нормативных установлений обеих религий.

Другой пример касается совсем недавнего прошлого нашей страны. В сталинский период в СССР под запретом находились занятия кибернетикой и генетикой, во всяком случае, в тех формах, которые были присущи западным исследованиям. Данные этих наук были объявлены лживо– буржуазными, вредоносными, а занятия ими карались.

По всей вероятности, те факты неожиданного отказа от технологий и регресса в области, скажем, горнометаллургического производства, с которыми мы будем сталкиваться при дальнейшем изложении материалов, можно будет трактовать также через призму установлений нормативного фактора конкретных культур.

ЭРМ– евразийский феномен

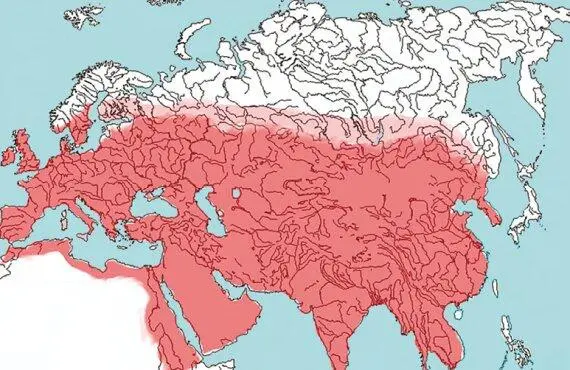

Если нанести на карту совокупный ареал всех металлоносных – то есть производящих или же просто достаточно знакомых со свойствами меди и бронз – культур эпохи раннего металла, то окажется, что данный ареал более чем на 9/10 укладывается в пространства Евразийского континента (рис. Про.2.3). Лишь относительно узкие полоски суши долины Нила и присредиземноморской части северной Африки оказались связаны с этим кругом культур. Именно поэтому мы можем обоснованно утверждать, что ЭРМ является прежде всего и даже чисто евразийским феноменом.

Рис. Про. 2.3. Пространственный охват металлоносных культур эпохи раннего металла в Старом Свете во второй половине II тысячелетия до н. э. (ослабленная розовая растушевка по северной зоне Евразии обозначает неустойчивый характер металлопроизводства и потребления металла в культурах этих регионов)

Именно на этом континенте к финалу ЭРМ сложилось обширное, представленное рядом родственных блоков ядро высокотехнологичных культур. В данном ядре зарождались и реализовывались важнейшие открытия и достижения – о них мы только что вели речь, – позволившие исследователям выявлять те линии развития, что связывали эту отдаленную эпоху с современностью.

В период своего территориального и технологического апогея – к началу второй половины II тыс. до н. э. – максимум территориального охвата относимых к ЭРМ евразийских и отчасти североафриканских (присредиземноморских) культур не превышал 40–43 млн. кв. км. Но это составляло не более трети всей обитаемой суши нашей Земли. Черты более поздней горно-металлургической активности во всех прочих областях – в Африке (южнее Сахары), в Мезоамерике – существенно отличались по своим кардинальным признакам от евразийских [Черных 2005; 2008]. Важнейшим и определяющим фундаментом выделяемой эпохи должны служить чисто технологические признаки. Металлоносные же культуры ЭРМ в различных регионах Евразии включали в себя самые разнообразные и порой весьма несходные друг с другом признаки социального характера.

Территориальные «скачки» зоны культур ЭРМ

Если обозначить на карте Евразии зоны культур ЭРМ в согласии с определенными и сменяющими друг друга историческими периодами, то мы получим контуры весьма любопытной и выразительной картины (рис. Про.2.4). Напомним, что старт реальной эры металлов совпал с V тыс. до н. э. и длился непрерывно в течение примерно сорока столетий, – то есть до конца П тыс. до н. э., после чего в ряде евразийских регионов начался переход к новой эпохе, к раннему железному веку.

В рамках ЭРМ чаще всего выделяют четыре основных и последовательных этапа развития, получивших традиционные наименования; медный век. а также ранний, средний и поздний бронзовые века. В грубом исчислении на каждый из этих этапов приходилось примерно по одному тысячелетию. Однако генеральной эпохе раннего металла предшествовал так называемый, весьма протяженный во времени, «протометаллический » период, длившийся примерно три с половиной или даже четыре тысячелетия – с IX по VI тыс. до н. э. Для археологов и историков этот период представляет интерес совершенно особый. В данном случае металл и, пусть даже весьма зачаточное, представление о его свойствах в среде носителей столь ранних и поразительно развитых культур не привели к ожидаемому развитию горнометаллургической технологии в этих регионах. Впрочем, представление об этом феномене уже само по себе являет ценность, несомненно, исключительную, отчего мы и посвятим ему следующую главу 8.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: