Евгений Черных - Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур

- Название:Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0290-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Черных - Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур краткое содержание

Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

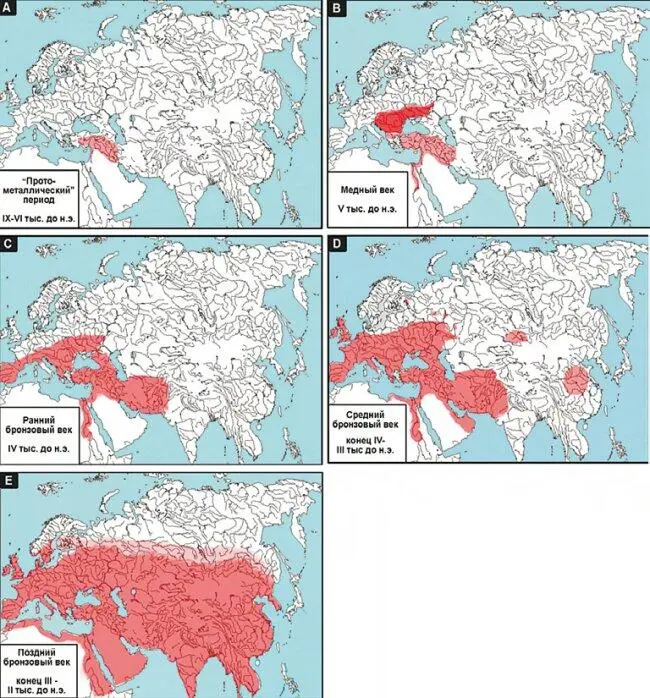

Очевидный интерес представляют также показатели территориальной динамики распространения металлоносных культур ЭРМ. О контурах их пространственных ареалов можно получить представление из блока карт (рис. Про.2.4); пока же мы охарактеризуем данные их площадей. Перед этими арифметическими выкладками заметим, что расширение ареала культур ЭРМ происходило, как правило, не постепенно, но скачкообразно, ярко выраженными рывками. Такого рода «скачки» чаще всего были связаны и обусловлены трансформацией генеральной картины обширного поля археологических культур и общностей на пространствах Евразийского материка.

Единичные и редкие, но уникальные по выразительности и структуре, зачастую огромные поселки «протометаллического» периода оказались разбросанными на весьма обширной – для их столь малого числа – площади до 0,7–0,9 млн. кв. км (рис. Про. 2,4.А).

Рис. Про.2.4. Динамика территориальных «скачков» распространения металлоносных культур эпохи раннего металла на различных этапах исторического развития. Примечание: на карте «Медный век» более густым красным цветом обозначена зона интенсивного горнометаллургического и металлообрабатывающего производств, территория Балкано-Карпатской металлургической провинции

Культуры медного века V тыс. до н. э., олицетворявшие старт реальной эры металлов, покрывали общую площадь уже до 3–3,5 млн. кв. км (рис. Про.2,4.5). В свите этих культур, сосредоточенных в первую голову на территории Северных Балкан и Карпат, археологи фиксируют уже не единичные, но массовые скопления памятников, в культурных слоях селищ или же в некрополях которых находят множество медных предметов.

В IV тыс. до н. э. общности раннего бронзового века двукратно увеличивают пространственный охват – до 6,5 или 7 млн. кв. км (рис. Про.2,4. С). Территориальный всплеск культур среднего бронзового века в конце IV и III тыс. до н. э. не столь внушителен: ареал металлоносных культур тогда расширился до 10–11 млн. кв. км (рис. Про.2,4. D).

Зато фантастично впечатляющим стал рывок культур позднебронзового века. Общий пространственный охват металлоносных археологических культур и общностей к середине II тыс. до н. э. достиг того максимума, о котором уже говорилось: от 40 до 43 млн. кв. км (рис. Про.2,4./;').

Пространственная стагнация

Изумляющий нас парадокс исторического развития заключается в том, что апогей ЭРМ очертил рамки той территории, в относительно строгих границах которой протекали все ключевые исторические события последующих трех тысячелетий евразийской истории, имевших место уже после формирования сообществ Евразийского ядра. Почти тридцать последующих столетий контуры территориальных границ этого ядра колебались весьма незначительно. Во всяком случае, изменения эти представляются столь мало значимыми, что никак не могут быть сопоставимы с территориально– хронологическими рывками предшествующих фаз ЭРМ.

Эпоха «раннего железного века», наступающая следом за ЭРМ в I тыс. до н. э., привносит могучие революционные изменения в металлургию, экономику и военную организацию евразийских народов. Однако эта технологическая инновация практически не выходит за географические рамки, установленные финальной стадией ЭРМ – позднебронзовым веком. В последующие эпохи возникают и распадаются блоки культур и государств, включая, к примеру, греко-персидское противостояние, а также столь знаменитые завоевания Александра Македонского. В этих же границах заключена и эпоха знаменитой триады «Рим – Парфия – империя Хань», являвшейся стержневой в Евразии для финальных и начальных столетий двух сменяющих друг друга эр. Однако и тогда установленные границы Евразийского ядра если и расширялись, то весьма мало заметно.

В эпоху великого переселения народов, в первой половине I тыс. н. э., гунны стремительно прокатываются от Китая вплоть до Галлии. Спустя несколько сотен лет еще более сокрушительными предстанут монгольские завоевания, покрывшие львиную долю пространств культур Евразийского ядра. Однако отряды этих воинственных скотоводов-кочевников никогда не посягают на выход за пределы некогда и неведомо кем строго очерченного территориального лимита.

Феномен «неодолимого» географического барьера для высокоразвитых культур евразийского ядра удивляет тем более, что культуры верхнего палеолита, никак не сопоставимые буквально по любым признакам технологического развития с позднейшими, примерно 40–15 тысяч лет назад преодолевали и огромную мрачную Сахару, и выстуженные евразийские полярные равнины, переправляясь через ледяной мост Берингии на громадный Американский материк и, в конечном итоге, осваивая его вплоть до Патагонии.

Здесь же, в Евразии, уже со второй половины II тыс. до н. э. мы сталкиваемся с необъяснимой на первый взгляд стагнацией в пространственном расширении высокотехнологичных культур. При анализе этого парадоксального феномена складывается впечатление, что с этого времени почти все связи, едва ли не вся энергия культур Евразийского ядра оказалась направленной не за его пределы, но была сфокусирована на внутренних системах, заключенных в некогда очерченных рамках. По этой причине едва ли не все взаимодействие между культурами протекает в границах этого ядра.

Сформулированная выше проблема является, на взгляд автора, одной из наиболее запутанных и трудно объяснимых в мировой истории.

Уже после 1500 г., вслед за загадочным и, на беглый взгляд, весьма странным трехтысячелетним «затишьем» культуры Евразийского ядра, локализованные прежде всего на его европейском фланге, стремительно взламывают устоявшиеся и традиционно стабильные пространственно– ограничительные барьеры. Наступает время Великих Географических Открытий, период ломки и подчинения (а в ряде случаев даже уничтожения) фактически всех культур прочих двух третей поверхности Земли, остававшихся тогда еще за пределами Евразийского ядра и потому неведомыми для его обитателей. Не исключено, конечно, что освоение эффекта огнестрельного оружия послужило дополнительным импульсом свершившегося прорыва. Однако возможно ли лишь эту мощь считать определяющим фактором решительных перемен?

Сначала на юг и запад, преодолевая совершенно неведомые им океанские просторы, двинулись португальцы с испанцами, открывая все новые для себя земли – Америку, Новый Свет. Вскоре эту испано-португальскую эстафету подхватили англичане с голландцами…

Спустя почти столетие после колумбовых открытий немногочисленные отряды российских казаков перевалили Урал и устремились на неизведанный восток – в Сибирь, к Чукотке и далее к Америке. Двигались они очень быстро, но старательно обходя при этом с севера трудно одолимые для них степные племена Евразийского ядра… Однако именно с этим «сибирским» движением казацких дружин и покорением лесного пояса Сибири будет связано начало одного из драматических этапов в истории народов Степного пояса. Однако этому мы специально посвятим некоторые главы третьей части книги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: