Павел Милюков - Энциклопедия русской православной культуры

- Название:Энциклопедия русской православной культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-34836-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Милюков - Энциклопедия русской православной культуры краткое содержание

Книга богато иллюстрирована и адресована широкому кругу читателей, интересующихся христианской культурой.

Энциклопедия русской православной культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Боярин

Для основной массы слабых душ эти выводы казались действительно слишком жестоки и страшны… Люди, готовые умереть за «единую букву аз», должны были теперь на всю жизнь остаться без причащения и покаяния, принуждены были обходиться без основных таинств (например, брака). Естественно, что значительное большинство предпочло отодвинуть на второй план мысль об антихристе и предположить, что истинная Церковь Христова продолжает существовать в мире, тем более что и в Писании сказано, что Церковь не может совершенно исчезнуть. «Не бойтеся, светы, и при антихристе не упразднится… понеже ни сам дьявол не может упразднити священнотаинства, ниже антихрист со чады» – так формулировал сам Аввакум каноническое учение Церкви.

Вначале сохранение Церкви разумелось, впрочем, само собой, так как старообрядцы себя и считали истинной Церковью. Но скоро явилось важное усложнение. В пылу борьбы, уверенные в близкой победе старой веры, старообрядцы не приготовились к существованию в виде отдельной религиозной общины. Чтобы сохранить в своей среде непрерывность церковной традиции, надо было иметь у себя все три степени церковной иерархии: епископство, пресвитерство и диаконство. Только при этом условии старообрядческая Церковь могла быть уверена, что в ней поддерживается преемство апостольского рукоположения. Только таким образом могло быть обеспечено правильное поставление священников, а стало быть, и выполнение всех остальных таинств.

Святейший патриарх Никон. Миниатюра XVIII в.

Между тем из немногих архиереев, сочувствовавших старообрядчеству при его зарождении, одни перешли в решительную минуту в никонианство, другие (например, Павел Коломенский) умерли раньше, чем раскол успел осознать себя отдельной общиной. С исчезновением враждебных никонианству епископов цепь православного святительства, казалось, порвалась навеки. Грозный смысл этого факта не сразу, однако, был понят ревнителями старой веры. В первое время, помимо надежд на победу древнего православия, отсутствие в расколе епископов не возбуждало особых опасений и потому, что было много священников, посвященных еще до Никона. При таких условиях легко было соблюдать то требование строгих канонистов старообрядчества, вроде дьякона Федора, чтобы попы, поставленные по новым книгам, вовсе не считались попами. Аввакум, однако же, смотрел легче на эти богословские тонкости. Он уже тогда учил, что искренно убежденных и пострадавших за веру попов «нового ставления» можно допускать к совершению таинств. «Как миру быть без попов? – спрашивал он. – По нужде всяко бывает… сие время из правил вышло». Эта точка зрения становилась все соблазнительнее и необходимее, по мере того как посвященные до Никона духовные отцы старели и отходили в вечность, а участие мирян в таинствах казалось все затруднительнее.

До смерти царя Алексея Михайловича Соловецкая обитель снабжала старообрядцев запасными Дарами. Потом, при Федоре, разбежавшиеся из Соловков монахи служили обедню в разных глухих уголках России, привлекая себе и «из дальних стран» «любителей древлего благочестия». Наконец, в разгар гонений при Софье последние оставшиеся в живых попы дониконовского посвящения приобрели особое значение. Где были они, туда переносили и иерархический центр старообрядчества.

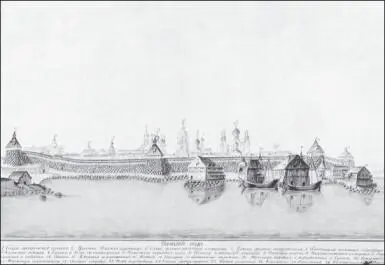

Соловецкие острова. Вид Соловецкого монастыря в конце XVIII в.

Подобную общину создал игумен Досифей на Чиру, освятив там в 1686 г. церковь на дониконовском антиминсе 14и наготовив огромное количество запасных Даров для рассылки этого («Досифеева») причастия по всему старообрядческому миру. Затем другой старый поп – последний из дониконовских, – Феодосий, спасаясь от преследований, перенес вместе с собой старообрядческий центр из Керженских лесов за польскую границу, на Ветку. Совершив по пути в Калуге ночью тайную литургию в одной старой полуразвалившейся церкви и приготовив таким образом запасные Дары, Феодосий одним этим приобрел огромное значение в расколе. Затем он создал славу Ветке, освятив там в 1695 г. единственную тогда раскольничью церковь (Чирская обитель была разорена в 1688 г.). Феодосию же пришлось применить на практике и ту уступку Аввакума, по которой считалось достаточным, чтобы священник, переходивший в старую веру, только крестился до Никона, а посвящен он мог быть и никонианами. С помощью этой уловки им удалось оттянуть роковой вопрос еще на несколько десятилетий. Но прошли и года. Вымерло поколение, крещенное до Никона, – и вопрос снова стал на очередь в еще более грозной форме. Где же была теперь истинная Церковь, если истинного священства больше не было на свете? Очевидно, это была уже не Церковь, «а самочинное сборище». Последние проблески апостольского преемства потухли в ней со смертью последних попов, родившихся до московских клятв 1667 г.

Для встревоженных душ богобоязненной паствы такой ответ был опять-таки слишком ужасен. Нет, есть она, истинная Христова Церковь древлего благочестия. И не может ее не быть, так как цепь апостольского преемства не может порваться раньше кончины мира. «Скорее солнце от течения своего престанет, чем Церковь Божия будет без вести», – решили более умеренные сторонники раскола. И начали усиленные поиски «древлеправославных епископов», не принявших «никоновских применений». Но где были эти епископы и эта древлеправославная Церковь, старообрядцы и сами не знали.

Однако тут вступила в силу благочестивая фантазия, подкрепляемая старыми народными легендами. Истинная Церковь где-то далеко на востоке – в Японии, в «Опоньском царстве», в Беловодье, на океане-море, на семидесяти островах. Марко, инок из Топозерского монастыря, был там самолично и нашел 179 церквей «асирского языка» и 40 церквей русских, построенных бежавшими из Соловецкой обители иноками. Сюда и поместил раскол свою благочестивую Утопию.

Но этого было мало, нужна была реальность. И вот, вопреки установившимся взглядам на греков, создалось мнение, что гораздо ближе – в Антиохии – уцелело «древлее» православие. А из Антиохии искомая опора православия переместилась еще ближе – и еще более назло известным взглядам старообрядцев – в Царь-град. В первых годах XVIII в. посланец от старообрядческих общин поехал к грекам – проведать, какова у них на самом деле вера. Результат оказался, однако же, неудовлетворительным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: