Юлия Иванова - Все о Франции

- Название:Все о Франции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Фолио»

- Год:2006

- Город:Харьков

- ISBN:966-03-3409-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Иванова - Все о Франции краткое содержание

Эта книга откроет вам тайны, которые хранят средневековые замки, поведает легенды, позволяющие лучше понять характер гордого, независимого и остроумного народа. Вы совершите экскурс в историю, познакомитесь с величайшими французами – гордостью нации; узнаете, чем живет современная Франция.

Автор книги проведет вас улицами Парижа – столицы мира и моды, города-мечты, города влюбленных. Вас ждут уголки провинций, где вы увидите совершенно не похожие друг на друга пейзажи. Они действительно красивы, подтверждением чему являются сотни великолепных иллюстраций, включенных в данную книгу.

Итак, добро пожаловать во Францию!

Все о Франции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Николя-Жозеф Кюньо в работе над паровым автомобилем

В 1789 году Французская революция отобрала у Кюньо его пенсию как пережиток королевского строя. Изобретатель уехал в Брюссель, где жил в бедности и бесславии. Незадолго до смерти Кюньо был приглашен во Францию Наполеоном Бонапартом. Николя-Жозеф откликнулся на приглашение и вновь приехал в Париж, где и умер 2 октября 1804 года.

Паровая машина (или, скорее, повозка) образца 1770 года хранится в Музее искусств и ремесел в Париже.

ЛаеннекРене (Laënnec René) – врач, вошел в историю как изобретатель стетоскопа. Вообще Лаеннека считают родоначальником медицины грудной клетки.

Однажды, в 1816 году, толпа мальчишек позвала Лаеннека послушать звук царапающейся булавки, передаваемый через деревянный брусочек. Воодушевленный этим опытом, он создал бумажную трубку, через которую прослушивал грудную клетку своих пациентов.

Монгольфьебратья (Montgolfer): Жозеф Мишель (Joseph Michel) (1740 – 1810) и Жак Этьен (Jacques Étienne) (1745 – 1799) – прославились как создатели первого воздушного шара.

Братья родились в Аннонеи (Annonay), что близ Лиона, в семье фабриканта, занимавшегося производством бумаги. Играя с перевернутыми бумажными мешками над открытым огнем, они заметили, что мешки поднимались к потолку. Это возбудило их любопытство, и, уже выйдя из детского возраста, братья продолжили свои эксперименты с мешками бо$льших размеров, сделанных из других материалов. В 1782 году они экспериментировали в помещении с шелком и льном.

14 декабря 1782 года братья провели испытания на открытом воздухе. Они совершили успешный запуск шелкового мешка общим объемом 18 кубических метров, который достиг высоты 250 метров. Это был первый настоящий воздушный шар.

5 июня 1783 года братья устроили в своем родном городе Аннонее первую публичную демонстрацию своего изобретения, отправив ввысь огромный льняной мешок, наполненный горячим воздухом. Этот воздушный шар пролетел 2 километра за десять минут и поднялся на высоту 1600 – 2000 метров.

За этим удачным полетом последовал более сложный эксперимент – попытка превратить воздушный шар в «пилотируемое» транспортное средство. На этот раз в корзине, прикрепленной к воздушному шару, находились коза, утка и петушок. Изобретатели хотели с помощью отважных животных исследовать воздействие воздуха на живой организм, находящийся на большой высоте. Это испытание проходило в середине октября в Версале в присутствии короля Людовика XVI, чтобы тот даровал свое согласие на испытания шара с людьми. Животные поднялись на высоту 26 метров. Полет прошел нормально, ухудшении в состоянии здоровья зверюшек замечено не было. А посему 21 ноября 1783 года два смельчака – Пилетр де Розье (Pilétre de Rosier) и маркиз д’Арлянд (Marquis d’Arlandes) – забрались в корзину воздушного шара и в течение 25 минут парили над Парижем на высоте 100 метров, пролетев расстояние в 9 километров.

За этим полетом последовали другие, включая перелет через Ла-Манш 1 января 1885 года. Любопытно, что только один из братьев (да и то лишь один раз) поднимался в воздух на своем изобретении.

Воздушные шары, летающие на нагретом воздухе, вскоре были заменены шарами, работающими на газе. Они снова вернулись к жизни лишь в 1960 году, когда пропан стал доступным и его начали использовать как удобное и практичное топливо.

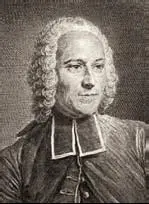

НоллеЖан-Антуан (Nollet Jean-Antoine) (1700 – 1770) – физик и, как ни странно, священник. В 1746 году аббат Жан-Антуан Нолле, популяризирующий науку во Франции, в присутствии короля Людовика XV разрядил лейденскую банку (прообраз аккумулятора), пропустив ток через цепь из 180 королевских стражников. Во время другой демонстрации Нолле использовал стальной провод, чтобы соединить картузианских монахов, стоящих в ряд длиной более километра. Говорят, что в момент разрядки лейденской банки, монахи, облаченные в белую рясу, одновременно подпрыгнули в воздух. Можно себе представить, как потешался этим зрелищем королевский двор!

Нолле считается изобретателем одного из первых электрометров, электроскопа, который обнаруживал наличие электрического заряда путем использования электростатического притяжения и отталкивания. Позже Нолле написал теорию электрического притяжения и отталкивания, основанную на существовании непрерывного потока электрического вещества между заряженными телами. Он стал первым профессором экспериментальной физики в Парижском университете.

Жан-Антуан Нолле (1700 – 1770)

Нолле прожил довольно долгую, по тем временам, жизнь – он умер в возрасте 70 лет.

Ньепс(Niepce) Нисефор (полное имя Жозеф Нисефор) (1765 – 1833) – один из создателей фотографии. Он родился 7 марта 1765 года в Шалоне-сюр-Сон. В 1820-х годах он впервые нашел способ закрепления изображения, получаемого в камере-обскуре, используя в качестве светочувствительного вещества асфальтовый лак. Получаемое таким образом изображение получало название «гелиография».

Нисефор Ньепс родился в богатой семье. Его отец был советником короля, а мать – дочерью известного юриста. Интерес к изобретательству проявился у Ньепса еще в детстве, но он готовился к духовной карьере, а посему талант изобретателя Ньепса долгое время оставался невостребованным. В 1792 году Нисефор отказался от карьеры будущего епископа (или даже кардинала!) и стал армейским офицером. В первый период Французской революции Ньепсу пришлось покинуть армию из-за роялистских симпатий. С приходом Наполеона Ньепс вернулся на службу отечеству и участвовал в военных действиях на Сардинии и в Италии. Из-за плохого здоровья он вышел в отставку и несколько лет был в Ницце государственным чиновником, совмещая государственную службу с талассотерапией. В 1801 году, видимо, устав и от одного, и от другого, возвратился домой в Шалон и вместе с братом Клодом посвятил всю дальнейшую жизнь научным исследованиям.

До 1813 года Ньепс много лет занимался улучшением способа плоской печати – литографии, изобретенной А. Зенефельдером в 1796 году. Тяжелый баварский известняк, который Зенефельдер использовал в качестве печатной формы, Ньепс заменил листом жести. На этом листе его сын рисовал жирным цветным карандашом картинки. Сам Ньепс не умел рисовать и после призыва сына в армию начал эксперименты с солями серебра. Он стремился заставить свет рисовать. Достичь цели удалось с помощью асфальтового лака (битума), растворенного в животном масле. Этот раствор он наносил на пластину из стекла, меди или сплава олова со свинцом и экспонировал ее в камере-обскуре несколько часов. Когда полученное на покрытии изображение затвердевало и становилось видимым невооруженным глазом, Ньепс в темной комнате обрабатывал пластину кислотой. Она растворяла покрытие линий изображения, защищенное от воздействия света во время экспозиции и остававшееся мягким и растворимым. Затем гравер четко гравировал линии, покрывал пластину чернилами и отпечатывал необходимое количество экземпляров, как это раньше делалось с любых травленых или гравированных пластин. В результате получалась гравюра, созданная не художником, а светом, – гелиография, что в переводе с греческого означало «нарисованная светом». Первое стойкое изображение в камере-обскуре Ньепс получил в 1822 году. Однако сохранилась лишь гелиография 1826 года, когда Ньепс начал использовать вместо медных и цинковых пластин сплав олова со свинцом; выдержка была равна восьми часам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: