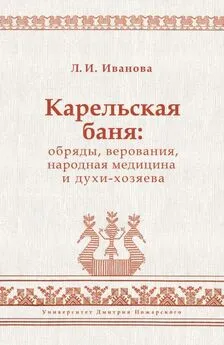

Людмила Иванова - Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1

- Название:Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91244-070-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Иванова - Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1 краткое содержание

Персонажи карельской мифологической прозы. Исследования и тексты быличек, бывальщин, поверий и верований карелов. Часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, Д. К. Зеленин делает вывод, что древние рыболовы «в анимистическую эпоху… представляли весеннее половодье и наводнения как выход водяных духов на сушу. Умилостивляя водных духов-хозяев жертвами, рыболовы стали одновременно ухаживать за их детьми, соблазняя пораньше выйти на землю и предлагая им разные увеселения… В связи с выходом шуликунов на землю гадали сначала о предстоящем ледоходе, о состоянии воды и ходе рыбы в реке, а после стали гадать вообще о будущей судьбе… Свой любезный прием на суше водяных детей-шуликунов рыболовы ставили себе в большую заслугу перед духами – хозяевами рек и озер, выпрашивая у них за это разные блага» [212] Зеленин Д. К. Загадочные водяные демоны «шуликуны» у русских // Зеленин Д. К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1917–1934. М., 1999. С. 98–99.

.

На основе карельского материала было бы трудно провести такую реконструкцию самого обряда и причин его возникновения, но, в общем, карельская мифологическая проза о хозяевах воды частично подтверждает вывод Д. К. Зеленина.

О. А. Черепанова относит слово шуликун к ряду тех, чьи семантические и генетические связи неясны. При этом она высказывает предположение о заимствовании лексемы именно из финно-угорских языков, возможно из коми suleikin. Обосновывает она это тем, что, во-первых, образ шуликуна встречается только на тех территориях, где русские контактировали с финно-угорским и тюркским населением (север европейской части России, Поволжье, Сибирь). Во-вторых, он не находит полного типологического соответствия в славянском и европейском фольклоре: святочные персонажи (Святиха, Берхта и т. и.) никак не связаны с водной стихией, а кулиши, шолошны имеют неславянское происхождение [213] Черепанова О. А. Шуликуны. Образ и слово // Севернорусские говоры. Л., 1984. Вып.4. С. 97–106.

.

На наш взгляд, наиболее яркая связь прослеживается между русскими шуликунами, якутскими сюллюкюнами и карельскими святочными образами Крещенской бабы и Сюндю, в которых сохранились элементы водной хозяйки, Матери Воды.

Сходство между персонажами трех народов в том, что, во-первых, это все святочные образы, т. е. появляются в период с 25 декабря по 6 января (по старому стилю). Во-вторых, существует множество общих запретов на этот промежуток времени, чтобы не обидеть данных существ: не прясть, не делать грязную работу, не полоскать белье в реке и т. д. В-третьих, якуты, как и карелы, связывают с сюллюкунами святочные гадания у проруби, при этом так же очерчивают вокруг гадающих круг и слышат примерно то же самое: к смерти – стук топора, к сватовству – лай собаки. В-четвертых, оберегами от них являются предметы, связанные с огнем: горящие факелы, ожиг (т. е. палка, которой мешают угли в печи). В-пятых, появляются все эти персонажи у проруби и на перекрестках дорог. В-шестых, шуликунов, как и Крещенскую бабу, и сюллюкюнов, очень боятся (что в меньшей степени свойственно более христианизированному образу Сюндю). И в-седьмых, все они появляются из воды (опять же кроме Сюндю, спускающегося с неба).

Отличие между карельскими, якутскими и русскими образами состоит в нескольких положениях. Во-первых, Vierissän akka и Syndy – это одиночные персонажи. У сюллюкюна же – большая семья со множеством детей, которых он и перевозит перед Крещением с места на место; и шуликуны всегда держатся большими группами, шумными ватагами. Это как раз их больше роднит с карельскими хозяевами воды, род которых также многочисленен. А в сказках, например в «Красавице Насто» (СУС 313АВС), они даже шумной толпой идут за обещанной им девушкой.

Во-вторых, шуликуны на северо-востоке Сибири – это «живые существа, роста маленького, с кулачок, сами как люди». Сюндю же чаще невидим или же предстает в виде простыни, копны сена, а Крещенская баба тоже аморфна или видится (очень редко) большой старухой. В-третьих, оберегом от шуликунов служит крест из теста, кресты в избах и амбарах над дверями и в углах, начерченные углем или огнем свечи. У карелов же, наоборот, Vierissän akka поднимается из проруби, на сделанный специально для нее крест; крестовые хлебцы пекут для угощения Сюндю. То есть в этом пункте Vierissän akka и Syndy не причисляются к нечистой силе. В-четвертых, шуликуны и сюллюкюны считаются стопроцентно нечистой силой, их боятся именно поэтому. Подтверждается это и этимологией самого слова. «Шульга» у пермяков и «шуйца» в церковном языке значит: «левая рука, левша» [214] Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т. 4. С. 1481–1482.

. А левая сторона в мифологии – это пространство бесов. Это совершенно нельзя сказать в отношении Сюндю, который во многом воспринимается как прообраз Христа, спустившийся с неба, и в меньшей степени присуще Крещенской бабе.

Таким образом, сопоставление образов разных народов еще ярче показывает, насколько запутанными доходят до нас представления о персонажах, некогда очень четкие в народном мировоззрении. В них переплелось и положительное, и отрицательное воедино. Так, шуликун считается водяным бесом, он остроголов, что является тоже признаком хтонических существ. И в то же время он держит в руках железную сковороду с горячими углями, у него железные зубы и железная шапка на голове, а ведь железо считается «оберегом от всякой нечистой силы, и она никаких железных предметов, а тем более железных частей тела не имеет» [215] Зеленин Д. К. Загадочные водяные демоны «шуликуны» у русских // Зеленин Д. К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1917–1934. М., 1999. С. 97.

. Оберегом от проникновения Сюндю, которого во многом обожествляют (в христианском понимании этого слова), считается, например, сковородник, вещь и железная, и к тому же связанная с огнем. В целом известно, что «для архаических культур характерно своеобразное восприятие мира, реализуемое в так называемой „мифологической“ его модели… Ей присуща, помимо этноцентризма, двойная символическая классификация. Суть последней заключается в том, что если не все, то, как правило, самые важные явления мира, прежде всего, связанные с областью сакрального, описываются с помощью полярно противоположных понятий. Сюда относятся, в частности, дихотомические оппозиции сырое – вареное, а также другие противопоставления, как например: правое – левое, мужчина – женщина, тьма – свет, белое – черное, красное – синее, юг – север, восток – запад, день – ночь, четный – нечетный, солнце – луна, хорошее – плохое… Этим противопоставлениям соответствует система оценок, в которых членам бинарных сопоставлений присвоены отрицательные и положительные значения. Важно, что понятия, составляющие полярные пары символов, могли в оценочном плане меняться местами в зависимости от конкретной ситуации» [216] Мировоззрение финно-угорских народов. Новосибирск, 1990. С. 72–78.

. Указанная «мена местами» часто происходит и в карельских святочных образах.

Интервал:

Закладка: