Мария Ремизова - Веселое время. Мифологические корни контркультуры

- Название:Веселое время. Мифологические корни контркультуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Неолит ООО

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00091-130-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Ремизова - Веселое время. Мифологические корни контркультуры краткое содержание

Веселое время. Мифологические корни контркультуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

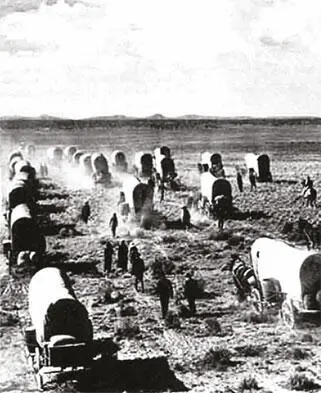

Последние пионеры в погоне за Американской мечтой, которых успела запечатлеть только что изобретенная фотография. Техас. Середина XIX в.

Шло время, Европа секуляризовалась и буржуазилась, шаг за шагом отступая от жестких запретов на все, что связано с плотью. Провинциальная Америка буржуазилась еще быстрее, но с исходными идеалами не расставалась, ведь с каждого доллара за ней наблюдал вписанный в треугольник глаз строгого пуританского Бога, не прощающего ни малейшего отступления от норм.

Ничего хорошего эти скучные люди, естественно, не достигли, зато заронили зерно соответствующей идеи, каковое зерно дало росток, который принялся себе виться и куститься – и обильно плодоносить всякого рода интерпретациями исходного образца. Америка прочно вошла в образ страны открытых возможностей, куда со всего света стекался за счастьем самый разношерстный люд, причем отнюдь не только сугубо материальным – в Америку валили не только беглые каторжники, ирландские бедняки и одесские евреи, но и ущемленные в правах сектанты, фурьеристы, толстовцы. Америка стала считаться чем-то вроде общемирового поля для эксперимента – какой только мог прийти в голову. Но, главное, там были ничьи (с точки зрения бледнолицего) территории, которые можно было застолбить – и дальше делать что угодно. В Америке до сих пор не отменен закон о праве на участок, буде найдется свободный, – и, говорят, такие даже сейчас есть – где-то на Аляске…

Продвигавшиеся на запад в поисках свободной земли пионеры породили целый специфически американский литературный жанр (как персонажи, не как авторы, конечно) – так называемый «роман фронтира», то есть границы, которую все отодвигали да отодвигали, пока не уперлись в Тихий океан. Пасифик оушен, по-ихнему. Тут-то лафа и кончилась (в смысле – свободная земля). Для кого-то. А для кого-то все как раз еще было впереди – названия, они тоже не просто так даются…

И тут произошло самое интересное. Пока Американская мечта имела хоть какой-то шанс на буквальное воплощение, она оставалась связанной по рукам и ногам убогой спутницей человека материального мира, озабоченного ничтожными суетными делами. Но стоило ей обрести качество несбыточной надежды, как она расправила теперь уже никем не удерживаемые крылья и полетела прямиком в область свободных упражнений ума и прочей философской белиберды.

В области философии это в конечном счете вылилось в эссеистику Ралфа Уолдо Эмерсона, который сформулировал революционный по отношению к социуму принцип доверия к себе, как бы собственной внутренней неотъемлемой свободной территории, который опрокидывал все общепринятые рамки и прокламировал право личности на свободу от условностей окружающего мира, и удивительную книгу «Уолден» Торо, которую современники не прочитали, зато прочитали будущие хиппари, в библиотеках американских университетов еще не так давно можно было обнаружить томики, исчерканные восторженными ремарками юнцов, едва начавших отращивать хайра. Впрочем, Торо совершил еще по крайней мере два великих деяния – написал эссе «Гражданское неповиновение» (этой идеей, между прочим, в свое время воспользовался Лев Толстой, который назвал эту штуку «непротивление злу насилием», а после него – Ганди, когда поднимал свой угнетенный народ на борьбу с английским колониализмом – и ведь победили, как ни крути!) и отказался платить налоги правительству, которое вело несправедливую, по его мнению, войну с Мексикой, за что, естественно, тут же угодил в тюрьму.

«Генри, почему ты здесь?» – ахнул Эмерсон, заметивший во время прогулки знакомое лицо в тюремном окне. «Уолдо, почему ты не здесь?» – не замедлил с ответом Торо, задав эталон высоты нравственного идеала. С тех пор и равняемся, а что поделаешь?..

Американская литература тоже, естественно, не могла остаться в стороне от полемики по означенному вопросу. И если какой-нибудь Фенимор Купер в своих фронтирных романах меланхолически сетовал на неразрешимое противоречие между мечтой и реальностью, а Драйзер так прямо язвил реальность, только на то и способную, что изуродовать мечту и превратить ее в «Американскую трагедию», то веселый Марк Твен просто взял и сочинил Гекльберри Финна – свободного человека в несвободной стране, философа и бродягу, – поселил его в бочке, сделав наследником Диогена, и навечно оставил ребенком, позволив сохранить самый верный взгляд на мир, незамутненный предрассудками взрослых пленников мнимых ценностей и ложных убеждений.

«Не вынести мне этих порядков! Изволь каждое утро вставать в один и тот же час; хочешь не хочешь, ступай умываться ‹…›. А эта проклятая одежа! Она меня душит, Том», – надрывается Гек, объясняя, почему не может жить у вдовы Дуглас. – Как будто и воздух сквозь нее не проходит, и такая она – черт бы ее побрал! – франтовская: ни сесть, ни лечь, ни на земле поваляться». «Да ведь все так живут, Гек», – возражает бунтарю ставший вдруг до оскомины разумным Том Сойер.

«Ах, Том, – стоит на своем кинизированный философ, – какое мне до этого дело! Я – не все, мне это невтерпеж. Связан по рукам и ногам – прямо смерть. ‹…› Вдова не позволяет курить, не позволяет кричать, нельзя ни зевать, ни потягиваться, и почесываться не смей… – Тут он выкрикнул с особой обидой и болью: – И все время она молится, Том! Молится – чтоб ей пусто было! – с утра до вечера. ‹…› Я не мог не удрать от нее… да, иначе я не мог. К тому же скоро откроется школа, мне пришлось бы ходить туда, а этого я прямо не выдержу! Оказывается, Том, быть богатым вовсе не такое веселое дело. Богатство – тоска и забота, тоска и забота… Только и думаешь, как бы скорей околеть. А вот эта рвань – она по мне, и эта бочка – по мне, и я с ними век не расстанусь. Том, ни за что не стряслась бы со мной такая беда, если б не эти проклятые деньги!» («Приключения Тома Сойера»).

Гекльберри Финн. Памятник на Кардиффском холме в г. Ганнибал, штат Миссури

Ну, ни дать ни взять – готовый манифест тронутого поколения, произнесенный в те времена, когда даже бабушки этой беспокойной публики еще не родились на свет! (Отметим вскользь, что сущность, носящая у Твена название «Вдовы», теперь обыковенно называют «Вавилоном»). Холден Колфилд, названный в одной статье Ксении Мяло, чудом проскочившей в советские времена, «первой ласточкой хип весны», – далекий праправнук Гекльберри Финна, но генетическая связь несомненна. Еще один близкий родственник – подросток из рассказа Джека Лондона «Отступник», единственный кормилец в семье, замордованной бесконечной работой на фабрике, в один прекрасный день он решает послать все – жалость, ответственность, привязанность, дом, привычную жизнь, наконец, – куда подальше ради того, чтобы стать бродягой и прожить свою собственную жизнь, вдохнуть полной грудью воздуха свободы и понять, зачем он вообще появился на свет. И идет столбить свою свободную территорию, осуществлять свою Американскую мечту.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: