Елена Жупикова - Е. П. Дурново (Эфрон). История и мифы

- Название:Е. П. Дурново (Эфрон). История и мифы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Прометей»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7042-2350-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Жупикова - Е. П. Дурново (Эфрон). История и мифы краткое содержание

Е. П. Дурново присутствовала на их открытии в 1872 г.

Сведения о жизни Е. П. Дурново (Эфрон), её семьи и близких буквально переполнены мифами, легендами, неточностями, недостоверностями, домыслами, многие из которых не только не развеяны, но число их даже возрастает.

Монография на основании (в основном) архивных источников восстанавливает истину, отрывки из документов приведены в приложениях.

Е. П. Дурново (Эфрон). История и мифы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

После крещения Индрос получил имя Леонтий, его старшего сына Литвиноса назвали Константином, младшего Зимонтена – Федором (последний умер бездетным).

Потомством № 1 Индроса стали дворяне и графы Толстые; № 2 – Молчановы; № 3 – Дурновы (Дурново); № 4 – Даниловы; № 5 – Васильчиковы. Рассмотрим только интересующих нас Дурново.

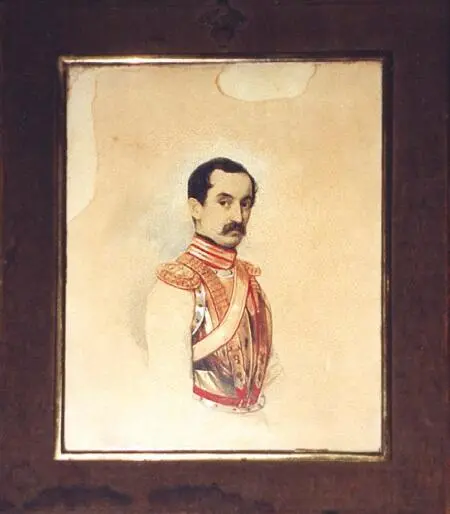

Петр Аполлонович Дурново, акварель работы неизвестного художника из частного архива К. М. Эфрона

Если представить родословную Дурново в виде схемы, то она будет выглядеть так:

1. Индрос (Леонтий),

2. Константин Леонтьевич,

3. Харитон Константинович,

4. Андрей Харитонович, который «приехал из Чернигова к Москве, к великому князю Василию Васильевичу (1435–1462), и тот прозвал его Тóлстым, от него пошли Толстые»,

5. Карп Андреевич Толстой, 6. Юрий Карпович Толстой,

7. Василий Юрьевич Толстой, по прозвищу Дурнóй,

8. Федор Васильевич, который стал писаться уже не Толстым, а Дурнóвым или Дурновó; от него пошли Дурнóвы, или Дурновó;

9. Викул Федорович Дурново.

Отец Лизы, Петр Аполлонович Дурново, был потомком сына Викула Федоровича Петра, а московский генерал-губернатор Петр Павлович Дурново – потомком другого сына Викула – Евстафия.

Прямыми предками отца Лизы, начиная от Викула Федоровича, были: Викул, Петр, Иван, Семен, Иван, Ефим, Аполлон (дед Лизы), Петр (ее отец).

А вот предки московского генерал-губернатора: Викул, Евстафий, Константин, Павел, Евстафий, Дмитрий, Николай, Дмитрий, Павел (отец генерал-губернатора), Петр (генерал-губернатор).

У Петра Аполлоновича было два брата: Михаил и Николай. Министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново не был его братом, а следовательно, не был и дядей Лизы [14] ЦГИАМ. Ф. 4. Оп. 17. Д. 405. Л. 1, а также: Булычов Н. Калужская губ. Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу по 1 октября 1908 года. Калуга, 1908; Чернявский М. Генеалогия гг. дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губ. Тверь, 1869. Автор выражает глубокую благодарность вице-директору департамента герольдии Российского дворянского собрания О. В. Щербачеву за помощь в составлении родословной Дурново.

.

Старшая дочь Елизаветы Петровны, Анна Яковлевна Эфрон (Трупчинская – 1883–1971), в своих интересных воспоминаниях во многом основанных на рассказах матери, пишет, что дедушка ее происходил из разорившейся дворянской семьи (мнение И. Жук-Жуковского – «из бедной дворянской семьи»), затем разбогател, женившись по сватовству на богатой купеческой дочери и получив (уже после женитьбы) от дальнего родственника большое имение в Пензенской губернии [15] РГАЛИ. Ф. 2962. Оп. 1. Д. 332. Л. 1–107.

.

Как следует из формулярного списка П. А. Дурново, составленного 30 апреля 1844 г. (еще до женитьбы), родители его были дворянами скорее средней руки, чем бедными. «За матерью его состоит Калужской губернии и уезда в сельце Селивановке 75, Мещевского уезда в сельце Бевсне 90, Малояровславского уезда в деревне Захаровке 150 и Ярославской губернии Любишского уезда в сельце Григорьевке 95 душ крестьян мужеска пола» [16] ЦГВИА. Ф. 3543. Оп. 1. Д. 3065. Л. 44.

. Но если учесть, что, кроме трех сыновей, родители П. А., Аполлон Ефимович Дурново и Прасковья Ивановна (урожд. Кушникова), имели еще 7 дочерей (Екатерина, Елизавета, Александра, Анна, Татьяна, Хиония, Наталья), наверное, можно назвать эту семью бедной.

Анна Яковлевна пишет, что сестры Петра Аполлоновича, несмотря на незаурядную красоту, не вышли замуж, так как у них не было приданого, и доживали свой век в скромном домике около Троице-Сергиевой лавры, где Анна «была у них с родителями».

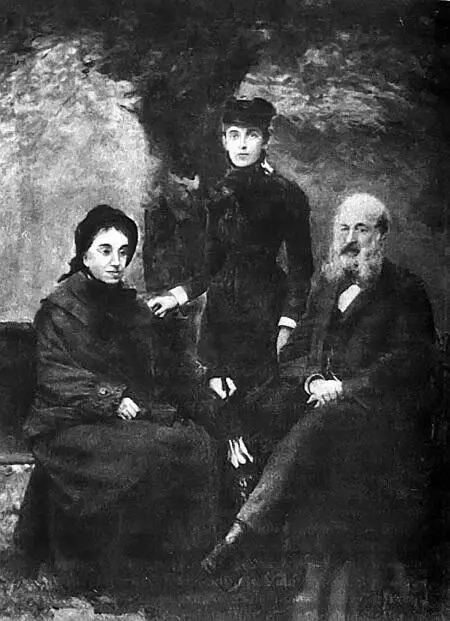

Елизавета Никаноровна, Елизавета Петровна и Петр Аполлонович Дурново

Домик на окраине города, «утопавший среди кустов жасмина и сирени, чистенькие кисейные занавески, цветы на окнах, скромная мебель времен Николая I и три старушки, худенькие, сморщенные, аккуратные, с вязаньем в руках. Они видят нас впервые, тронуты, слезы в глазах, находят сходство со своей семьей». Анна Яковлевна вспоминает о трех младших сестрах деда. Имя одной не названо, а две другие – «тетя Феня» или «Финет» (вероятно, это Хиония), и Анна или «Аннет». (Следует отметить явную ошибочность воспоминаний: Анна Яковлевна не могла видеть Анну Аполлоновну, так как появилась на свет 14 лет спустя после ее смерти).

Сотрудник Сергиево-Посадского музея-заповедника Владимир Александрович Ткаченко сообщил в январе 1998 г. о сохранившейся в архиве музея записи 1927 г., из которой следует, что в Троицкой лавре похоронены мать Петра Аполлоновича и его сестра Анна. Их могилы были «в четвертом ряду у Смоленского собора». На черном мраморном памятнике с белым крестом, стоявшем на могиле бабушки Лизы, была надпись: «Прасковья Ивановна Дурново, скончалась 1864 г. сентября 23 дня», а на чугунном кресте над могилой тети Лизы значилось: «Под сим памятником погребено тело девицы Анны Аполлоновны Дурново, скончалась в 1869 г.», «Московский некрополь» называет день и месяц – 5 января 1869 г. [17] Московский некрополь. СПб, 1908. Том II. С. 413.

Прасковья Ивановна за места погребения (свое и дочери) внесла в 1864 г. по 300 руб. серебром.

О том, как Петр Аполлонович узнал о пензенских имениях своих родственников, а затем унаследовал их, Анна Яковлевна рассказывает так. В 1852 г. Дурново, получив отставку со службы, возвращался из Петербурга в Москву «на тройке лошадей». Разговорился с ямщиком. На вопрос, чей он крепостной, ямщик ответил, что «барин их давно умер, и они ничьи». Оброка никому не платят, земли у них много и «один чернозем». На каждом дворе – несколько коней, по 8–10 коров. Через газеты вызывают наследников, но они не находятся.

П. А. спросил фамилию их барина, в ответ, якобы, услышал свою и «погнал лошадей обратно в Петербург».

Там выяснилось, пишет А. Я., что через «Правительственный вестник», действительно, вызывались «наследники имения князя Ромодановского». Срок вызова истекал, и имение должно было перейти в казну. Дурново удалось подтвердить свое родство с последними его владельцами, и оно перешло к нему.

Автор воспоминаний ошиблась. Петр Аполлонович не мог прочитать объявлений о поиске наследников в «Правительственном вестнике»: эта газета начала выходить с 1869 г. Ее предшественница – «Северная почта» – с 1862 г.

Последняя заменила собой «Журнал Министерства Внутренних Дел», выходивший с 1829 г. по 1861 г. ежемесячно, но и в нем сведения о владельцах имений не печатались [18] Библиография русской периодической печати. 1703–1900. Петроград, 1915. С. 75, 183, 248.

.

Интервал:

Закладка: