Array Коллектив авторов - Ферапонтовский сборник. VIII

- Название:Ферапонтовский сборник. VIII

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-094-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Ферапонтовский сборник. VIII краткое содержание

Ферапонтовский сборник. VIII - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

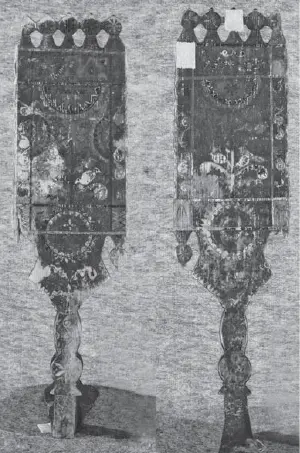

Сначала весь аварийный красочный слой был укреплён 3 % мездровым клеем, после чего проводились остальные реставрационные мероприятия. Визуальное изучение материалов и техники исполнения росписи, отработка методов раскрытия и осуществление контроля качества проводимых работ велось с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10 при увеличениях 8-32 крат. Работа проводилась автором статьи под руководством реставратора высшей категории Е.М.Кристи.

Первым и главным принципом в реставрации данной прялки стало удаление слоя загрязнений и утоньшение олифы, так как полное удаление её сразу невозможно без повреждения фактуры слабого красочного слоя. Более того, сам цвет олифы является главным слагаемым колорита росписи. Поэтому в большинстве случаев олифа утоньшалась до получения золотистого оттенка. Там, где олифная плёнка утрачена или сильно истончена, проводилось только удаление наслоений копоти и грязи.

Пробные раскрытия делались в местах наилучшей сохранности живописи и покровного слоя в верхней части внутренней стороны лопасти. Первые пробы показали, что чистые органические растворители и их смеси для раскрытия не подойдут. Сложный характер загрязнений не позволял равномерно утоньшать олифу, которая в первую очередь растворялась между сгрибливаниями. Таким образом, были опробованы пинен, этанол, этилцеллозольв, толуол в различных пропорциях и комбинациях. Предложенный руководителем состав смеси, содержащий в своём составе воду, ПАВ и органические растворители, должен обладать комплексным воздействием на подобные сгрибливания. Дальнейший подбор вёлся с учётом последних требований. Компоненты смеси подбирались путём проб по следующему принципу: скорость размягчения олифы должна быть медленнее скорости размягчения загрязнений. Раскрытие велось смесью следующего состава (объёмные части):

Вода 25

«Прогресс» 2,5

Глицерин 0,5

Толуол 10

Изопропанол 3,5

Этилцеллозольв 2,5

Раскрытие велось в два этапа: на первом этапе при помощи компресса, смоченного данным составом, сгрибливания размягчались и срезались скальпелем. В зависимости от плотности корки операция могла проводиться один или два раза. Второй этап раскрытия, представляющий собой механическое выравнивание олифы и довыборку сгрибливаний микроскальпелями при постоянном подмачивании тем же составом, проводился спустя значительный промежуток времени (3–4 часа), который был необходим для стабилизации олифного слоя. Подобная схема работы обусловлена несколькими факторами – состав, давая медленное набухание слоя загрязнённой олифы, размягчал также и тонкие покровные слои между буграми сгрибливаний. Кроме того, применение тампона как инструмента раскрытия в большинстве случаев исключалась довольно глубокой фактурой древесины, которая была слегка протёрта грунтовочной краской жёлтого цвета. Поэтому выборка олифы из рельефа древесины проводилась при помощи микроинструментов с различной формой лезвия. И главное: поэтапное раскрытие – это возможность отслеживания скрытых элементов орнамента, написанных жидкой краской, невидимых под слоем старой олифы. Именно по этой причине были бесследно утрачены части орнамента в угловых сегментах лопасти, о которых упоминалось в начале статьи. Работа осложнялась также наличием песка как в толще покровных слоев, так и в текстуре дерева, из-за чего инструмент, изготовленный из хирургической стали, быстро тупился. Для работы был поэтому изготовлен специальный инструмент из высокоуглеродистой стали.

В заключение можно сказать, что работа с расписными предметами крестьянского быта требует не менее скрупулёзного подхода, чем станковя живопись. Перед началом работ важно изучить специфику техники и технологии живописи, её старения и разрушения. Особенное внимание следует обратить на покровный слой и наслоения стойких поверхностных загрязнений, состав которых не позволяет проводить грамотного раскрытия без использования микроскопного контроля. Составы связующих красок и защищающих живопись покрытий пока мало изучены, поэтому выбор растворителя и метода расчистки является наиболее ответственной частью реставрационных работ.

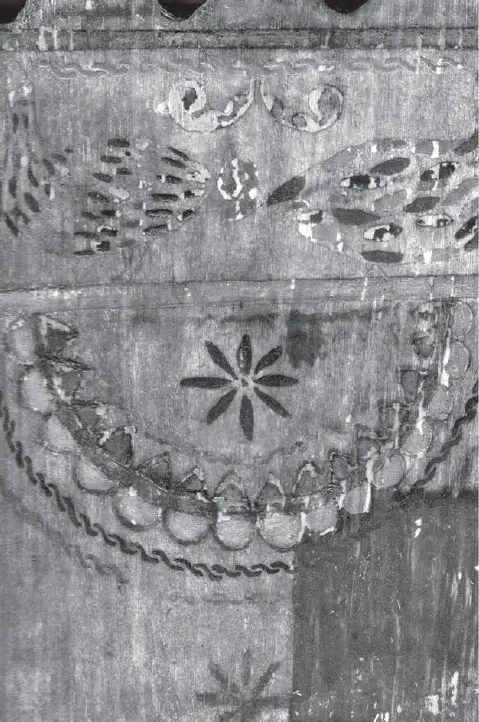

1. Прялка. XIX век. Лицевая и оборотные стороны до реставрации. Музей фресок Дионисия в Ферапонтове

2. Прялка. XIX век. Лицевая и оборотные стороны после реставрации. Музей фресок Дионисия в Ферапонтове

3. Прялка. XIX век. Деталь оборотной стороны в процессе реставрации. Музей фресок Дионисия в Ферапонтове

Е.И. Силин

Ферапонтов монастырь в 1920 году

Автор этой краткой заметки о Ферапонтовом монастыре Евгений Иванович Силин – видная фигура в науке и практике, связанных с изучением древнерусского изобразительного искусства. В дореволюционное время его все знали как преуспевающего владельца антикварного магазина в Москве, торговавшего предметами русской старины, а также как владельца небольшой, но качественной личной коллекции древних икон. На исходе Первой мировой войны Е.И.Силин четко уяснил, что Россия находится в преддверии политической и хозяйственной катастрофы, и расстался с названной коллекцией. Одна из принадлежавших ему икон – «Избранный святые» псковской школы XV века – поступила в 1917 году в Третьяковскую галерею, где неизменно выставляется в течение уже 90 лет.

С 1919 года Е.И. Силина привлекают в качестве эксперта на работу в Музейный отдел Наркомпроса РСФСР, где он проявил себя как деятельный и ответственный специалист. В 1922 году Е.И. Силин работал в Гохране и спас от неминуемого уничтожения десятки ценнейших памятников искусства из золота и серебра. В многочисленных командировках по старым русским городам и монастырям он открыл несколько икон XII–XV веков, в том числе такие как «Димитрий Солунский» XII века в Дмитрове, «Преображение» конца XIV века в Переславле-Залесском, «Георгий и Николай Чудотворец» начала XV века в Гуслицах. Чуть позже он переходит на постоянную работу в Российский Исторический музей, где возглавил так называемый церковный отдел, занимавшийся разбором огромных иконных залежей от прежнего Исторического музея. Здесь же он принимал участие в организации обширной выставки древнерусской живописи, состоявшейся с 7 марта 1926 по 18 января 1927 года.

Одновременно Е.И.Силин взял на себя музеефикацию собора Василия Блаженного (1923), храма-музея Грузинский Божией Матери (1924) и создал музей архитектурных памятников в Коломенском (1924). К величайшему сожалению всех его сотрудников и людей, причастных к изучению и экспертизе древнерусского изобразительного и прикладного искусства, Евгений Иванович неожиданно скончался 18 декабря 1928 года. На его смерть прочувствованный некролог написала одна из его бывших сотрудниц по Историческому музею – Ольга Николаевна Бубнова. Мы посчитали нужным поместить этот текст сразу после публикации отрывка о посещении Ферапонтова монастыря.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: