Надежда Лимонникова - История села Воробьёво и посёлка Эдучанка в 30—90-е годы XX века

- Название:История села Воробьёво и посёлка Эдучанка в 30—90-е годы XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447413248

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Лимонникова - История села Воробьёво и посёлка Эдучанка в 30—90-е годы XX века краткое содержание

История села Воробьёво и посёлка Эдучанка в 30—90-е годы XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Чтобы обеспечить себе нормальные условия жизни, каждый крестьянин в ангарских деревнях был одновременно хлебопашцем и рыболовом, отличным охотником, уходившим на всю зиму в тайгу на промысел зверя. Такая напряженная и суровая жизнь выработала сильного решительного человека – умельца на все руки. Удаленная от промышленных центров, каждая семья обеспечивала себя всем необходимым для существования. Это определило и домашний уклад, и типы строений. Для каждого труда и промысла нужны были свой инвентарь, свои помещения для работы и хранения. Отсюда – количество, форма и размеры кладовых, сараев 32 32 Ковалёв А. Я. Ангарский каскад. – М: Стройиздат, 1975. – с. 237.

.

К концу XVIII в. численность населения несколько возросла, наиболее доступные для освоения долинные земли были в основном исчерпаны. Поэтому началось наступление на тайгу с целью увеличения сельскохозяйственных угодий. Поскольку для увеличения площади сельхозугодий в тайге требовались большие затраты физического труда, то крестьяне, помимо корчевки и расчистки леса, применяли и поджоги.

В это время и в течение XIX в. охота также становится одной из важнейших отраслей хозяйства, особенно там, где было мало возможностей для увеличения площадей под сельхозугодия. Охотились на белку, соболя, лисицу, лося и др. Возникают специализированные предприятия по добыче пушнины.

Краевед из Иркутска Александр Денисюк обнаружил любопытное свидетельство того, как жители ангарских селений страдали от «алчности хозяина тайги – топтыгина». Журнал «Гражданин», вышедший в 1873 году, опубликовал в рубрике «Вести со всего мира» статью «Разорение от медведей в Иркутской губернии» 33 33 Разорение от медведей в Иркутской губ.// Гражданин – №5 (29 января), 1873. http://smalt.karelia.ru/~filolog/grazh/1873/29janN5.htm#b1

.

Эта заметка расширяет наши представления о жизни воробьёвцев. Так, неизвестный автор пишет:

Каждогодно почти жителямъ Карапчанской волости приходится, благодаря алчности и неразборчивости въ пищѣ царя нашихъ лѣсовъ – таптыгина (медвѣдя) переносить довольно чувствительныя лишенiя. Безпрепятственно разгуливая около поселенiй, онъ никогда не отказывалъ себѣ въ лакомомъ блюдѣ. Но хищная алчность лѣснаго хозяина особенно, кажется, обнаружилась здѣсь въ настоящемъ году. Почти въ каждой деревнѣ онъ оставилъ слѣды своихъ нападенiй. Въ одномъ Воробьевскомъ селенiи насчитываютъ до двадцати пяти головъ домашняго скота, павшихъ жертвою его кровожадности…

Крестьяне Воробьевскаго селенiе разсказывали, что на дняхъ медвѣдь посѣтилъ даже ихъ селенiе и, пробѣгая по улицѣ, чуть не смялъ одну женщину, которая, ничего не подозрѣвая спокойно шла къ сосѣдямъ. Замѣчательно, что народъ въ это время весь былъ по домамъ. Надобно сознаться про здѣшняго мужика что пока не заставишь его сдѣлать что либо силой – самъ онъ никогда не догадается. Не говоря уже о томъ, что безпечность въ этомъ случаѣ прямо ведетъ къ упадку домохозяйства въ нашемъ крестьянствѣ, она много вредитъ и въ отношенiи нравственно – религiозномъ.

Последнее замечание сделано совсем не случайно. Сохранились свидетельства (одно из которых приводится в заметке) о том, что селяне не всегда в борьбе с царём тайги использовали оружие и силу. Зачастую они обращались к шаманам. Например, в 1871 году жители деревни Банщиково, располагавшейся неподалёку от Воробьёво, пригласили для борьбы с медведем кочующего тунгуса Мирона и провели за деревней шаманский обряд 34 34 Разорение от медведей в Иркутской губ.// Гражданин – №5 (29 января), 1873. http://smalt.karelia.ru/~filolog/grazh/1873/29janN5.htm#b1

.

Кроме сельского хозяйства, охоты и рыболовства, в поселениях, расположенных на берегах рек, развитие получает обработка древесины – строятся деревянные дощаники, струги, барки и другие средства передвижения как по воде, так и по суше; расширяются лесозаготовки, люди занимаются смолокурением.

Таким образом, вплоть до 50-х годов XX в. Среднее Приангарье оказалось не затронутым индустриализацией, которая, как правило, характеризуется процессами крупномасштабного освоения природных ресурсов и преобразования природы. 35 35 Магомедов М. М. Природа Усть-Илимского района. – Иркутск: Издательство Института географии СО РАН, 2003. – с. 123.

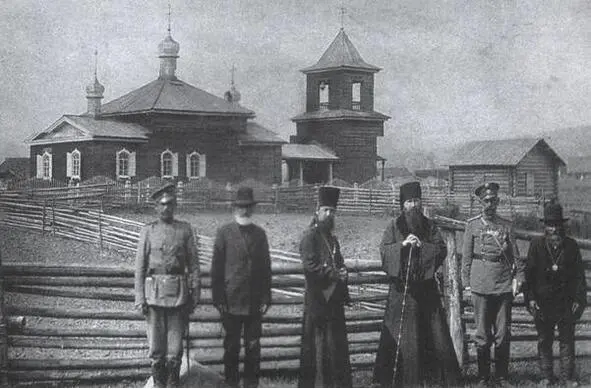

В конце XIX века в селе была построена церковь. Сооружение и открытие новых церквей в отдаленных северных районах епархии было делом чрезвычайно сложным. Связано это было с недостаточным количеством священнослужителей, а также с отсутствием дорог, а отсюда и доставкой необходимой церковной утвари и другими не менее важными причинами. Поэтому, когда жители деревни стали ходатайствовать о строительстве церкви, иркутский архиепископ Парфений разрешил возвести только часовню. Было рекомендовано строить часовню «по форме церкви с той именно целью, чтобы можно было совершать в таковом доме священнодействие на походных антиминсах 36 36 Антиминс – изображение на материи погребения Христа – необходимый предмет для совершения евхаристии.

». Но по окончании строительства решено было освятить здание по чину церкви и приписать ее к приходу Николаевской церкви с. Карапчанка. Освящение состоялось 17 января 1865 года. Существует народное предание, объясняющее довольно редкое посвящение церкви памяти Чудотворца Григория, связывающее это с «помощью сего святителя во время какого-то древнего потопа в Ершовской деревне», поблизости от д. Воробьево.

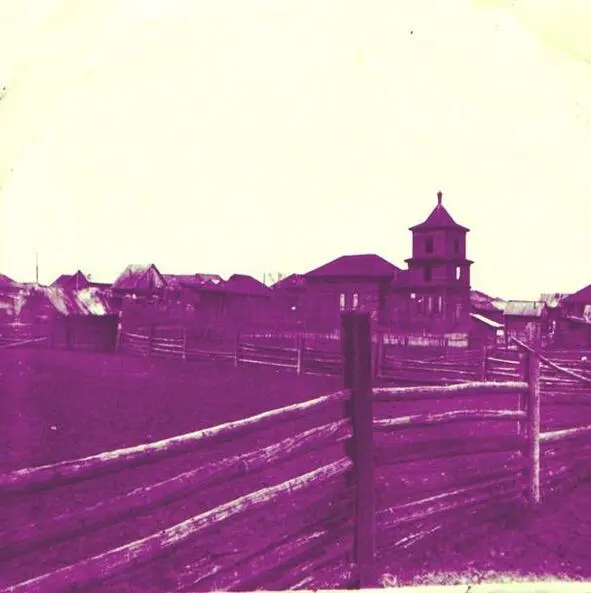

Церковь памяти Святого Григория Неокесарийского в селе Воробьёво. Архивная фотография начала XX века

Церковь представляла собой небольшой сруб под четырехскатной кровлей с главкой на стройной шейке. С восточной и западной сторон выступали более низкие прирубы алтаря и притвора, также увенчанные главками. Ярусная четвериковая колокольня, завершённая четырёхскатным колпаком, соединялась с церковью крытым переходом. Килевидный верх наличников напоминал о мотивах древнерусской архитектуры. До наших дней церковь не сохранилась.

Церковь памяти Святого Григория Неокесарийского в селе Воробьёво середина XX века. Фотография предоставлена старожилами села

В начале XX века село Воробьёво состояло из 64 дворов, в которых проживало 217 душ мужского пола и 188 женского. Это было самое большое село по количеству дворов в Карапчанском (Николаевском) приходе Киренского уезда. По численности – второе после села Невонского 37 37 Калинина И. В. Православные храмы Иркутской епархии XVII – начало XX века. Научно-справочное издание. М. «Галарт», 2000. – с. 318.

.

Интервал:

Закладка: