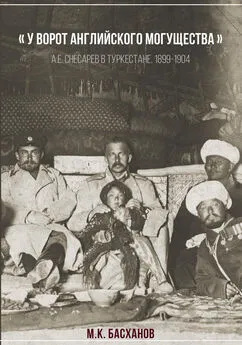

Михаил Басханов - «У ворот английского могущества». А. Е. Снесарев в Туркестане, 1899–1904.

- Название:«У ворот английского могущества». А. Е. Снесарев в Туркестане, 1899–1904.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Нестор-История

- Год:2015

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4469-0728-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Басханов - «У ворот английского могущества». А. Е. Снесарев в Туркестане, 1899–1904. краткое содержание

«У ворот английского могущества». А. Е. Снесарев в Туркестане, 1899–1904. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Работа в фондах британских архивов – The National Archives (TNA) и Oriental and India Office Collections (OIOC), British Library – позволила выявить малоизвестную группу документов, относящихся к поездкам британских военных атташе в Туркестан, которые помогли описать деятельность А. Е. Снесарева в период работы с британскими офицерами. Британские архивы также оказались ценными при реконструкции событий, относящихся к поездке А. Е. Снесарева в Индию, ряда малоизвестных сюжетов его личной жизни. Несколько интересных и ранее не публиковавшихся фотоматериалов, используемых в настоящем издании, были любезно предоставлены Британской библиотекой и Национальной портретной галереей Великобритании.

Особую ценность представляют документы уникального архива семьи Снесаревых, крупнейшего после государственных архивов депозитария документов о жизни и деятельности А. Е. Снесарева. Архив остается не до конца разобранным и не имеет архивной каталогизации, что вполне объяснимо, так как работа ведется исключительно за счет времени и ресурсов наследников-владельцев архива. Редкие и важные документы архива были широко использованы при реконструкции многих важных эпизодов туркестанского периода жизни и деятельности А. Е. Снесарева, они позволили выяснить особенности его сложного духовного мира, установить круг интересов, взглядов и суждений.

Автор приносит искреннюю благодарность Анне Андреевне Комиссаровой (Снесаревой) и Андрею Андреевичу Снесареву, любезно предоставившим сведения из архива семьи Снесаревых. На протяжении всего периода работы над книгой А. А. Комиссарова не только всесторонне помогала автору в подборке документов из семейного архива, но и оказывала ценные консультации по многим вопросам, касающимся биографии А. Е. Снесарева. Автор также приносит благодарность ташкентскому писателю и краеведу Борису Анатольевичу Голендеру за любезно предоставленные сведения по истории старого Ташкента и редкие фотографии для публикации. Сведения о работе А. Е. Снесарева в библиотеке Британского музея были получены благодаря широкому содействию британского историка-искусствоведа Эндрю Робба (Andrew Robb). Обработку ряда редких фотографий и их подготовку к публикации выполнил шотландский фотограф и дизайнер Кен Меллин (Ken Mellin). Автор выражает им большую признательность за дружескую помощь и содействие. В заключение, слова особой благодарности и признательности членам моей семьи – Юлиане, Марии, Александру и Валентине, – которые на всем протяжении работы над книгой оказывали автору духовную поддержку и участвовали в ее создании: в разработке элементов дизайна, составлении карт, работе над архивными материалами.

Все даты в настоящем издании приведены по старому стилю, для удобства пользования сделана конвертация дат с григорианского на юлианский календарь (используемый в императорской России). Датировка в английских документах сохранена в оригинале без конвертации на юлианский календарь. Транскрипция английских фамилий приведена на основе рекомендаций специализированных изданий [2] См.: Рыбакин А. И. Словарь английских фамилий. М., 1986; BBC Pronouncing Dictionary of British Names. Sec. ed. Oxford, 1983.

. Воинские звания по тексту книги относятся к конкретным эпизодам в фиксированный момент времени и применительно к одному и тому же лицу в зависимости от времени повествования могут быть различными. Авторский стиль, пунктуация, написание имен собственных и географических названий при цитировании архивных документов и работ сохранены, как правило, в соответствии с оригиналом.

Ташкент и русская армия в Туркестане на рубеже веков

Ко времени прибытия А. Е. Снесарева, Ташкент был уже довольно крупный город – административный и военный центр Туркестанского генерал-губернаторства. Город состоял из двух частей – азиатского (старого города) и русского (нового), раскинувшись на площади почти 20 кв. верст. Население города насчитывало около 160 тыс. человек [3] По данным Всероссийской переписи 1897 г. – 155 673 человек.

, из которых русские составляли только чуть больше 25 тыс. человек. Русская часть возникла после взятия Ташкента русскими войсками в 1865 г. и имела современную европейскую планировку – широкие улицы, на части которых уже имелось освещение, благоустроенные арыки, обсаженные большим количеством деревьев, чаще всего пирамидальными тополями. Дома были небольшими, большей частью одноэтажными, располагались на больших земельных участках, часто с красивыми садами. Юго-западную часть русского Ташкента занимала крепость. В русской части имелись скверы, например, Константиновский, разбитый в 1883 г. на площади против зданий мужской и женской гимназий, названный в честь К. П. фон-Кауфмана – Константиновским [4] Одно из первых деревьев посадил здесь генерал М. Г. Черняев. В этом сквере был похоронен генерал-адъютант К. П. фон-Кауфман. По его завещанию на могиле начертаны следующие слова: «Прошу похоронить меня здесь, потому, что здесь настоящая русская земля, в которой не стыдно лежать русскому человеку».

. В 1898 г., когда территория города значительно разрослась, городская Дума приняла решение об установлении новой нумерации домов с установкой знаков с названиями улиц и переулков на угловых зданиях. Хороших гостиниц, ресторанов, не говоря уже о театрах, в городе не было. Во всем Ташкенте в то время отсутствовали канализация и водопровод (появился только в 1931 г.), что часто служило причиной различных эпидемий, прежде всего, холеры. Питьевую воду развозили по домам особые водовозы. До 1882 г. городское освещение существовало только в русской части Ташкента. В 1895 г. город освещался керосиновыми фонарями – «коптилками», всего имелось около 2 тыс. фонарей, две трети из которых находились в русской части города. В 1890-е годы в Ташкенте появляется чудо технической мысли – телефон, а в 1901 г. – первая линия конно-железной дороги, управлявшейся бельгийским акционерным обществом «Ташкентский трамвай».

Основная часть городского бюджета уходила на благоустройство русской части Ташкента, а огромная территория старого города с тесной восточной планировкой, немощеными улицами и плохим освещением, в смысле коммунального благоустройства продолжала оставаться почти в том же состоянии, в каком нашли его русские войска, штурмовавшие Ташкент.

К западу от русской части, по другую сторону арыка Ангар, располагался старый Ташкент. По характеру улиц, построек, населению и укладу жизни, старый город резко отличается от нового Ташкента. Интересно описание старого города, помещенное в одном из ранних путеводителей:

«Огромное пространство, занятое населением старого Ташкента, представляет по внешнему виду массу желтовато-серых, большею частью одноэтажных глинобитных домов и построек (свыше 21000 жилых домов), то тесно скученных и изрезанных лабиринтом узких немощеных улиц и проходов, то разделенных, в особенности по окраинам, обширными садами, огородами и даже полями. Узкие улицы извиваются среди глиняных стен домов без окон и заборов; на них нет почти арыков, журчащих по улицам нового города, нет также деревьев и зелени, так как все сады и насаждения скрыты за высокими стенами глиняных домов и дувалов (заборов). Почти на каждой улице встречаются невзрачные приходские мечети с невысокими колоннами минаретов, на которых вьют гнезда аисты, заброшенные кладбища и отдельные могилы, нередко со знаменами и бунчуками, указывающими на то, что здесь похоронено святое или именитое лицо [5] Кладбища и могилы были разбросаны по всему старому городу, поскольку до 1894 г. дозволялось хоронить всюду. В более позднее время устроено 11 кладбищ за городской стеной.

. Лишь отдельные старинные мечети, медресе и мазары особо чтимых святых выделяются своими размерами и архитектурой на этом фоне и невольно привлекают взор путешественника, утомленного прогулкой по душным и пыльным улицам Ташкента. Центр города занимает обширный базар, состоящий из системы улиц (частью крытых) и рядов с множеством (1500) лавок, чайных (чай-хане), харчевен, мастерских и караван-сараев, переполненных толпой. В базарные дни улицы, ведущие к базару, и самый базар переполняются массой народа; местного и пришлого из окрестностей, стадами овец, караванами верблюдов, всадниками и арбами до такой степени, что движение становится крайне затруднительным. Гул толпы, крики разносчиков меди и лакомств, возгласы нищих, завывания странствующих дервишей, рев верблюдов и ослов сливаются в гвалт, который разносится далеко во все стороны от базара. В обыкновенные дни улицы, в особенности вдали от базара, тихи и пустынны; проскрипит арба с огромным коробом самана, протрусит маленький ослик, изнемогающий под тяжестью ноши в пестром халате в огромной белой чалме; прошмыгнет, прижимаясь к стене, мрачная фигура женщины в темно-синем халате с завешанным черной волосяной сеткой лицом, и улицы вновь засыпают под палящими лучами солнца.

Интервал:

Закладка:

![Михаил Волков - Футбол [Английская игра в мяч. Совр. орф.]](/books/1071134/mihail-volkov-futbol-anglijskaya-igra-v-myach-sovr.webp)