Сергей Пушкарев - Россия 1801–1917. Власть и общество

- Название:Россия 1801–1917. Власть и общество

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Посев

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:978-5-85824-130-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Пушкарев - Россия 1801–1917. Власть и общество краткое содержание

В формате a4.pdf сохранено издательское форматирование.

Россия 1801–1917. Власть и общество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Уже к началу 1803 г. был разработан и 26 января 1803 г. утвержден закон «Об устройстве училищ». Законом устанавливается четыре рода училищ: 1) приходские училища в сельских местностях; 2) уездные училища в уездных городах; 3) губернские гимназии и 4) университеты 8. Российская империя разделялась на 6 учебных округов во главе с «попечителями». В каждом округе должен был быть университет, руководивший средними и низшими школами своего округа. Сверх прежних университетов – Московского, Виленского (польского) и Дерптского (немецкого) учреждались три новых – в Петербурге, в Харькове и в Казани. Харьковский и Казанский университеты были открыты в 1804 г. В Петербурге тогда же открылся педагогический институт, преобразованный в университет в 1819 г.

В 1804 г. были изданы университетские уставы, а также «Устав учебных заведений, подведомственных университетам» (гимназий и уездных училищ) 9. Университеты разделялись на четыре факультета: 1) нравственных и политических наук, 2) физических и математических наук, 3) медицинских наук, 4) словесных наук (в том числе исторических).

Н.М. Карамзин

Совет университета формировался из ординарных (штатных) и «заслуженных» профессоров. Совет избирал профессоров, почетных членов и адъюнктов, деканов факультетов и ректора университета. Последний представлялся затем «на высочайшее утверждение», а деканы – на утверждение министра народного просвещения. Первоначально было установлено ежегодное избрание ректора, но в 1809-11 гг. был установлен трехлетний срок.

Органы университетского самоуправления – совет и правление. Правление состояло из ректора, деканов и «непременного заседателя», назначаемого попечителем из ординарных профессоров.

Оно не только пользовалось автономией в университетских делах, но и наблюдало за деятельностью других учебных заведений в пределах своего округа, назначало директоров и педагогический состав.

Цензурным уставом 1804 г. университетам же была поручена цензура книг и иных печатных произведений, выходящих в их округе. В докладе министра народного просвещения указывалось, что цензура вводится «не для стеснения свободы мыслить и писать, а единственно для принятия пристойных мер против злоупотребления оной». Основные положения устава о цензуре заключались в том, что:

1. В книгах и периодических изданиях не должно быть ничего «противного закону Божию, правлению, нравственности и личной чести какого-либо гражданина.

2. При оценке сочинения надо руководствоваться благоразумным снисхождением, избегая пристрастного и придирчивого толкования.

3. Скромное и благоразумное исследование истины пользуется совершенною свободою тиснения, возвышающих успехи просвещения 10.

При Николае I цензура была изъята из ведения университетов и передана в руки чиновников, хотя цензорами часто назначались университетские профессора.

В гимназии принимались ученики всякого звания, окончившие науки в уездных училищах. (Как уже говорилось, в 1827 г. Николай I запретил принимать в гимназию детей крепостных.) В гимназиях должны были преподаваться следующие предметы: латинский, немецкий и французский языки; география и история; статистика; «начальный курс философии и изящных наук»; основы политической экономии; курс математики чистой и прикладной; курс опытной физики и естественной истории; основы коммерческих наук и технологий; рисование 11.

«Учение в гимназиях начинается с тех предметов, которые следуют за оконченными в уездных училищах». Учение в гимназиях длилось 4 года. В уездных училищах должны преподаваться следующие предметы: закон Божий и священная история, «должности человека и гражданина», российская грамматика. В тех губерниях, где в употреблении другой язык, сверх грамматики российской, грамматика местного языка, чистописание и правописание. А также правила слога, география, история, арифметика и начальные правила геометрии, физики, естественной истории и технологии, рисование. Курс обучения в уездных училищах – двухлетний.

Приходские училища открывались при церковных приходах. «Сии училища в казенных селениях вверяются приходскому священнику и одному из почтеннейших жителей. В помещичьих селениях они предоставляются просвещенной и благонамеренной попечительности самих помещиков». В действительности начало народному образованию в казенных селениях было положено лишь в 40-х гг. министерством Киселева (см. гл. 2.6). В бывших помещичьих селениях только земство начало учреждать школы после отмены крепостного права.

К 1808 г. в России было 38 губернских гимназий и 126 уездных училищ, к 1830-м гг. их число возросло до 50 гимназий и 400 уездных училищ. Кроме университетов и гимназий, в царствование Александра I был открыт ряд иных учебных заведений, некоторые из них – по частной инициативе и на частные средства. «Гимназия высших наук» кн. А.Г. Безбородко в Нежине (1805), «Высшее училище правоведения» (1805), Демидовский лицей в Ярославле (1805), Царскосельский лицей (1811), Ришельевский лицей в Одессе (1817). В 1814 г. получили новые уставы духовные академии, семинарии и уездные духовные училища 12.

В общем, в первую половину Александровского царствования в деле распространения высшего и среднего образования были достигнуты несомненные успехи. «Министерство просвещения работало наиболее продуктивным образом, достигая действительно блестящих результатов» 13. «В главном правлении училищ собрались достойные представители интересов образования, которые проводили в учреждения свою искреннюю любовь к просвещению и свои гуманные взгляды» 14. Второе десятилетие XIX в. было в России временем увлечения «ланкастерскими школами» (школами по методу взаимного обучения). Обучение по «ланкастерскому» методу вводилось в петербургских гвардейских полках и в школах, устроенных для солдатских детей. В 1818 г. в Петербурге образовалось «Общество учреждения училищ по методе взаимного обучения», которое открыло несколько школ в Петербурге и в провинциальных городах.

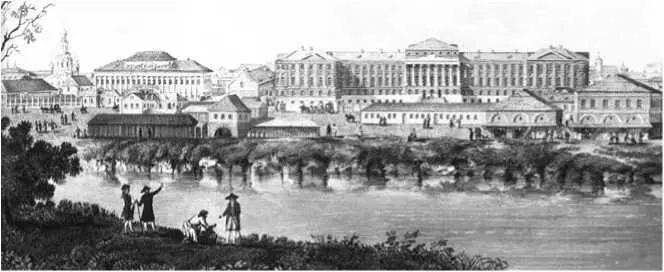

Московский университет на рубеже XVIII—XIX вв. Вид со стороны реки Неглинной

Конечно, обучение в новых университетах наладилась не сразу. Был недостаток как студентов, так и профессоров. Лишь Московский университет, основанный в 1755 г., был сравнительно многолюдным: в 1811 г. в нем было 215 студентов, в 1820 г. – около 500, а в 1825 г. – почти 900 человек. В провинциальных университетах – Харьковском и Казанском – первое время было лишь по нескольку десятков студентов. Казанский университет начал полностью действовать лишь с 1814 г. За недостатком русских профессоров главным контингентом преподавателей сначала были иностранные ученые из Германии и Франции, читавшие лекции на немецком, французском или латинском языках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: