Галина Строева - Гуманитарно-образовательная система самоисправления осужденных

- Название:Гуманитарно-образовательная система самоисправления осужденных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «ИД Наука»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9902337-3-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Строева - Гуманитарно-образовательная система самоисправления осужденных краткое содержание

Адресована научным работникам в области образования, преподавателям, студентам и аспирантам высших учебных заведений, всем интересующимся вопросами исправления осужденных, а также может быть использована сотрудниками исправительных учреждений и уголовно-исполнительных инспекций как в рамках повышения профессионального мастерства, так и в процессе организации воспитательной работы с осужденными различных категорий.

Гуманитарно-образовательная система самоисправления осужденных - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Следующие из рассматриваемых подходов представлены в семитской культуре. Анализируемые источники – Новый Завет и Коран. Автор относит культуру Ближнего Востока, религиозной основой которой является Коран, к семитской, поскольку данный религиозный источник появился в недрах этой культуры и только позже стал основой арабо-мусульманской культуры.

Вышеназванные религиозные тексты продолжили традицию Ветхого Завета.

Так, в соответствии с Новым Заветом человек является духовным существом, созданным Богом по образу и подобию своему. Все люди провозглашаются равными, каждый в одинаковой степени наделен свободой воли и божественной благодатью.

Хотя, как и в любой авраамической [77]религии причиной сущего называется Бог, задачей же человека является постижение и следование его предписаниям, но в процессе исправления именно сам субъект признается причиной («себя поменять»; «исцели самого себя» и т. д.).

Возможность позитивных изменений Новый Завет связывает с повышением разумности индивида: «…отложить прежний образ жизни ветхого человека… а обновиться духом ума вашего… и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» [295, т. 3, кн. 11, с. 259–260]. «Братия! не будьте дети умом: …а по уму будьте совершеннолетни» [295, т. 3, кн. 11, с. 107] и пр. Евангелие [78]от Иоанна [79]в целом начинается со слов: «В начале было слово» (в первоисточнике – «логос» – мысль, разум [235, с. 346]). По мнению исследователя А. П. Лопухина [80]: «Как без материального света в мире была бы невозможна никакая жизнь, так и без просвещающего действия Логоса не было бы возможно людям сделать хотя несколько шагов вперед по пути к нравственному самоусовершенствованию» [295, т. 3, кн. 9, с. 313]. Ум можно назвать функцией [81]духа, и в «…настоящем (невоздержанном) состоянии он немощен и часто… непригоден к деятельности. Функциями ума являются мышление и воля; между сферой мышления (интеллекта) и воли, как бы образуя мост, стоит нравственное суждение» [295, т. 3, кн. 10, с. 462]. Приведенное рассуждение дает возможность определенным образом выявить связь духа (как первопричины), ума как функции духа и триединства «мышление (интеллект) – нравственное суждение – воля».

Суть же самоисправления – в преобразовании ума («…преобразуйтесь обновлением ума вашего» [295, т. 3, кн. 10, с. 499]) и в стремлении к нравственным идеалам. При этом собственно развитие разумности помогает нравственно измениться.

Своеобразной программой жизни после исправления звучит: «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное» [295, т. 3, кн. 11, с. 261].

Следует подчеркнуть, что в Новом Завете была поддержана древняя идея о признании самого субъекта причиной в деле собственного исправления. Процессуально самоисправление включает в себя повышение уровня разумности и нравственности, покаяние, молитву, добрые дела, пост, соблюдение заповедей. Необходимы и стойкость перед внешними обстоятельствами, сохранение радостного настроя и преодоление уныния.

В следующем из рассматриваемых памятников – Коране при всей заданности и внешней детерминации поведения человеку остается пространство для самостоятельности в процессе исправления: «A кто обратится после своей несправедливости и исправит, то Аллах обратится к нему» [114, с. 106] и т. д.

Активность самого индивида в самоисправлении подчеркивается неоднократно: «Я желаю только исправления, пока могу» [114, с. 193]; «Сражайся же на пути Аллаха! Вменяется это только самому тебе» [114, с. 91] и др.

Поскольку причиной падения Коран называет внутреннюю состав-ляющую человека («В сердцах их болезнь» [114, с. 28]), следовательно, и преодоление девиации заключается в работе с этой внутренней составляющей. Преобразование же возможно благодаря первозданной природе человека в его наилучших возможностях (фитре).

Устанавливая зависимость между тяжестью причиненного зла и уровнем веры, источник предоставляет свои критерии глубины девиации (сверху вниз): безусловная, крепкая вера; ослабление веры (различной степени); полная утрата веры. Таким образом, первым шагом к исправлению (в парадигме Корана) является повышение веры. Требуется также совершать хорошие поступки, соблюдать пост, молиться (суть молитвы – в воздержании от плохих дел, в очищении от злых речей), постигать истину, проявлять терпение, дружественность, щедрость и т. д. Условием самоисправления является бодрость духа: «Не слабейте и не печальтесь» [114, с. 74]. Особое место отводится развитию разума. Общими задачами являются получение знаний, основанных на Коране, правильное их понимание и применение в жизни.

В целом в Коране продолжают разрабатываться проблемы деградации и пути выхода из греха. Более того, в самом широком смысле сам памятник представляет собой руководство и регламент (современным языком) действования.

Вследствие того что идеи и подходы к самоисправлению в культурах, основанных на авраамических религиях, в определенной мере сходны, мы позволим относительно них сделать следующие обобщающие выводы:

1. В памятниках содержится призыв исправиться, адресованный к самому человеку.

2. В источниках с особой силой проявляется двойственность: заданность жизни извне одновременно с причинностью самого субъекта в процессе исправления.

3. Самоисправление представляется возможным, так как человек создан по образу и подобию Бога (Ветхий Завет) либо вследствие положительной первозданной природы (Коран).

4. Основными процессуальными компонентами самоисправления можно считать повышение разумности, нравственности и веры, а также молитву, пост, добрые дела, паломничество/хадж. Необходимый настрой – радость и веселье.

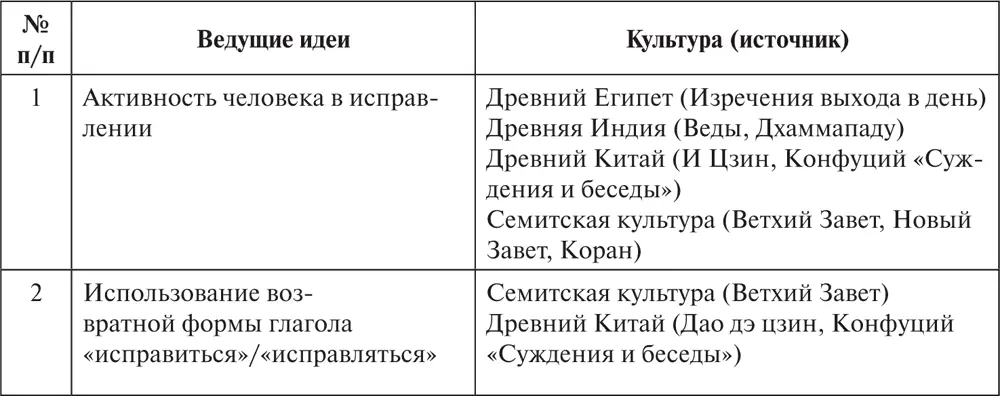

Таким образом, анализ древних памятников различных культур приводит к выводу: становление представлений о самоисправлении шло от появления идеи об активности человека и его независимости от Богов (шумерская культура), через развитие этой мысли до идеи признания причинности самого индивида в процессе исправления: Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай, семитская культура (табл. 1).

Таблица 1. Становление идеи самоисправления

Несмотря на различия в подходах разных культур, нами выявлено, что три сферы упоминаются практически во всех источниках: разумность, нравственность и действие (совершение социально полезных деяний). Высказывается и мысль о необходимости обучения. Выявленные сходные компоненты представлены в табл. 2.

Кроме компонентов самоисправления, представленных в табл. 2, педагогическими основами изучаемого процесса можно считать: целеполагание (Древняя Индия, Древний Китай); единство устремлений (Древний Китай); необходимость достижения понимания в процессе обучения (Древняя Индия, Древний Китай, семитская культура) и личный пример того, кто помогает индивиду исправиться (Древняя Индия, Древний Китай).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: