Никита Лютов - Эффективность норм международного трудового права. Монография

- Название:Эффективность норм международного трудового права. Монография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Проспект (без drm)

- Год:2013

- ISBN:9785392137626

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Никита Лютов - Эффективность норм международного трудового права. Монография краткое содержание

Эффективность норм международного трудового права. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В отношении поправок к Конвенции 2006 г. действует механизм распространения, аналогичный тому, который используется для распространения отраслевых соглашений в российском трудовом праве572: отсутствие реакции на поправки означает молчаливое согласие с ними. Так же как и в случае со смешанным – «обязательно-рекомендательным» – характером Конвенции, для упрощенной процедуры внесения поправок был использован опыт ИМО573. При обсуждении возможности установления упрощенной процедуры внесения изменений в конвенцию в рамках МОТ возникали споры по поводу необходимости сохранения договорного характера конвенций и недопустимости их превращения в подобие законодательства574. Но поскольку за государством сохраняется возможность возразить против поправок и тем самым не принять их в своем отношении, принцип международного права о добровольности принятия на себя суверенными государствами международных обязательств в данном случае не нарушается. В целом этот новый механизм гибкости может быть оценен позитивно с точки зрения дальнейшего развития системы источников МТП.

§ 4.1.3. Гибкость применения

Исторически первой структурой, начавшей осуществлять контроль за соблюдением МТС, стала МОТ. Вопросы контроля МОТ за соблюдением принятых ею актов рассматривались российскими575 и зарубежными576 учеными неоднократно в течение длительного времени. Тем не менее, неразрешенных проблем, связанных с эффективностью контроля МОТ за соблюдением принятых ею актов, очень много. Иллюстрацией этого может служить тот факт, что по состоянию на 2000 г. лишь 61,4 % государств-членов МОТ выполняли свои обязательства в отношении докладов Организации о выполнении ратифицированных конвенций, причем 39 государств не предоставляли вообще никаких или большинства из необходимой отчетности577. Система контроля МОТ построена таким образом, что государства-участники и организации работников и работодателей могут «подключать» контрольные процедуры во многом в зависимости от собственного усмотрения578. Кроме того, существенная часть этих процедур носит не строго юридический, а переговорный характер, причем эта их характеристика усиливается за счет трехсторонней структуры большинства контрольных органов. Таким образом обеспечивается существенная гибкость функционирования этой системы, но сроки рассмотрения дел оказываются весьма длительными, а положительный результат достигается далеко не во всех делах.

Вряд ли можно говорить, что МОТ использует на 100 % имеющиеся у нее и сейчас рычаги контроля за соблюдением конвенций. Например, ЕКСП в рамках СЕ осуществляет контроль за соблюдением ЕСХ с помощью процедур, во-многом, заимствованных в системе МОТ. Но отношение этого органа к нарушениям ЕСХ существенно более жесткое, нежели практикующееся МОТ – в отношении своих актов. Например, вторая по жесткости контрольная процедура МОТ – жалоба в Комиссию по рассмотрению жалобы по ст. 26 Устава из 12 случаев создания лишь единожды инициировалась не отдельными делегатами МКТ, профсоюзами или правительствами государств-участников, а «изнутри», т. е. самим АС. Это произошло в 1975 г. в отношении жестоких действий пиночетовской военной хунты в Чили579. Помимо упомянутых выше причин редкости ее использования, исследователи называют и финансовую580. Единожды использовалась и ст. 33 Устава в отношении Мьянмы, а обращение в Международный Суд ООН вообще ни разу не состоялось. Есть доля правды в словах Л. Свепстона581 – бывшего высокопоставленного сотрудника МОТ – о том, что за время Холодной войны, когда сам факт существования МОТ и ее стандартов был противовесом советской системе, МОТ «обленилась», не имея достаточной мотивации для работы по контролю за применением своих стандартов. Вряд ли кто-то серьезно будет утверждать, что за почти столетний период деятельности МОТ ни одно другое государство-член МОТ, кроме Мьянмы и Чили времен Пиночета не заслужило обращения МОТ к относительно серьезным средствам давления. Очевидно, что предложение со стороны МКТ к государствам применить санкции в отношении государств, злостно нарушающих конвенции МОТ, можно было бы принимать существенно чаще. Недавно избранный генеральный директор МБТ Г. Райдер мог бы поставить соответствующий вопрос перед АС. С одной стороны, в защиту такой мягкости и дипломатичности МОТ можно привести аргумент о том, что исключительность применения условно жестких мер воздействия повышает их значимость в тех случаях, когда они применяются. Но, как представляется, «инфляции» мер воздействия не будет даже в том случае, если общественное внимание будет привлекаться к тому или иному государству-нарушителю ежегодно, а не фактически раз в несколько десятилетий, как сейчас. АС, признавая наличие существенных проблем в нынешней системе контроля за соблюдением актов, не считает необходимым менять подход к контролю в пользу большей жесткости582.

Перенос МОТ центра внимания на соблюдение, прежде всего, основополагающих принципов, закрепленных в Декларации МОТ 1998 г. – это тоже сдвиг в пользу «мягкого права», т. е., по сути, неправовых методов реализации МТС, в ущерб правовым механизмам и всем другим «нефундаментальным» нормам МТП. Этот подход вызывает серьезные критические отзывы специалистов583. Акцент на «мягкое право» развивается и в Декларации МОТ 2008 г. На Копенгагенском саммите 1995 г., послужившем толчком для создания Декларации, фундаментальные права были четко определены в качестве «прав работников»584. В Декларации же 1998 г. даже в названии делается акцент на «принципах», что справедливо оценивается специалистами585 как рекламно-пропагандистское, а не юридическое свойство Декларации.

В некоторых ситуациях излишняя мягкость МОТ в отношении государств-участников связана с проблемами представительности работников и работодателей в этой Организации – зачастую крупнейшие национальные объединения работников и работодателей фактически сливаются с государственным аппаратом и склонны к тому, чтобы блокировать критику и критическую информацию, поступающую в отношении своих стран586.

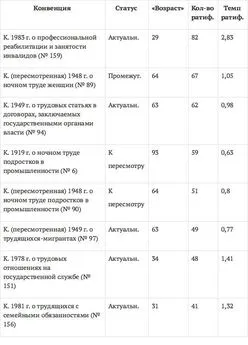

В качестве итога рассмотрения гибкости как фактора эффективности МТС можно сформулировать несколько выводов. Во-первых, гибкость – это важнейшее средство, содействующее принятию и ратификации международных договоров в сфере труда. Во-вторых, в течение последних десятилетий, на фоне дискуссий о флексибилизации трудового права на национальном уровне587 усиливается и обращение МОТ, а также иных структур, принимающих нормы МТП, к средствам обеспечения гибкости в отношении этих норм. Это делается на фоне уменьшения количества принимаемых актов и аргументируется необходимостью обеспечения «ратифицируемости» норм МТП. Тем не менее, никто не доказал прямой зависимости между количеством ратификаций и гибкостью актов, поскольку невозможно как-либо объективно оценить степень гибкости того или иного международного договора в сфере труда. Апелляции к гибкости МТС в последние годы чаще всего используются не для принятия международных договоров в сфере труда с учетом разницы в экономическом развитии разных стран-участниц МОТ, как это предусмотрено ст. 19 Устава МОТ, а для размывания содержания стандартов в целом, что, безусловно, негативно отражается на их эффективности. Несмотря на то, что в Руководстве МОТ по подготовке МТС все рекомендации, касающиеся механизмов гибкости, сводятся к их использованию лишь в исключительных случаях и максимальному ограничению и конкретизации588, очевидно, что в настоящее время МОТ не выдерживает давления со стороны представителей работодателей, стремящихся максимально выхолостить принимаемые акты за счет этих механизмов. Представляется, что оптимальный баланс между гибкостью и жесткостью при формулировании содержания МТС определяется по критерию увеличения или снижения принимаемых на себя государствами обязательств. Если фактически принимаемые на себя государствами обязательства увеличиваются за счет заложенных в текст средств обеспечения гибкости, значит эти средства были оправданны. Если же этого не происходит, значит эти средства гибкости приводят лишь к эрозии МТС.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: