Нина Минаева - Потаенные конституции России

- Название:Потаенные конституции России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Посев

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-85824-193-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Минаева - Потаенные конституции России краткое содержание

Потаенные конституции России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Он предполагал правительственную отмену тех законодательных актов XV–XVIII вв., на которых основывалось крепостное право, и освобождение в первую очередь наиболее зависимых категорий крестьян или перевод их в менее зависимые от воли помещика. Крепостное право в таких условиях как бы само собой должно было отойти в прошлое. Сперанский ратовал за личное освобождение крестьян и освобождение их с землей как собственностью, не оговаривая до поры – за выкуп или на иных условиях, за создание системы сельского крестьянского самоуправления, сельских судов без вмешательства помещиков. Он утверждал: «Крестьянин – принадлежность государства, а не отдельного лица».

В программе Сперанского много идей, которые позже воплотились в реформе государственных крестьян графа П.Д. Киселева в 40-е гг. XIX столетия и в «Положении 19 февраля 1861 года».

Критика Сперанским рекрутчины заставляет вспомнить о будущей военной реформе братьев Н. и Д. Милютиных, племянников графа П.Д. Киселева, министра государственных имуществ в 40-е годы.

Однако император Николай I призвал Сперанского заниматься не реформами, а кодификацией существующих законов. И он вошел в историю как составитель 45 томов «Полного собрания законов Российской империи» в 1826–1830 гг. и 15 томов «Свода» (действующих) законов в 1832 г.

5. Государственная уставная грамота (1818–1821 гг.)

Император Александр I отрекся от Сперанского, но идея конституции для России его не оставляла.

После Отечественной войны 1812 г. жизнь заставила самодержавие снова поставить вопрос о пересмотре старых патримониальных форм. Александр I сумел использовать идею конституции в дипломатических целях. Эпоха конституционной дипломатии в ходе работы Венского конгресса 1814–1815 гг. определилась на основании пункта Акта Венского конгресса от 14 (26) сентября 1815 г., предусматривающего дарование конституционных статусов всем вновь образованным территориям: Сенатскую конституцию 1814 г. Франции, Польскую конституционную хартию 1815 г. А вслед за ними были введены в 1818 г. конституция в Баварии, в 1819 г. цензовая конституция в Вюртемберге.

В актах Венского конгресса было оговорено создание «свободнозаконных учреждений» для Пруссии и Австрии. Делалась специальная оговорка и для России. По распоряжению Александра I вслед за Польской конституционной хартией 1815 г. в имперской канцелярии Царства Польского (в Варшаве), входившего на положении автономии в состав Российской империи, началась работа над «Государственной уставной грамотой» для России.

В условиях конституционной дипломатии Российской империи, выступившей инициатором создания общеевропейского Священного союза, когда начали действовать Польская конституция и с 1809 г – конституция Финляндии, императору Александру I было неудобно отставать от европейских государств в своих подвластных Польше и Финляндии.

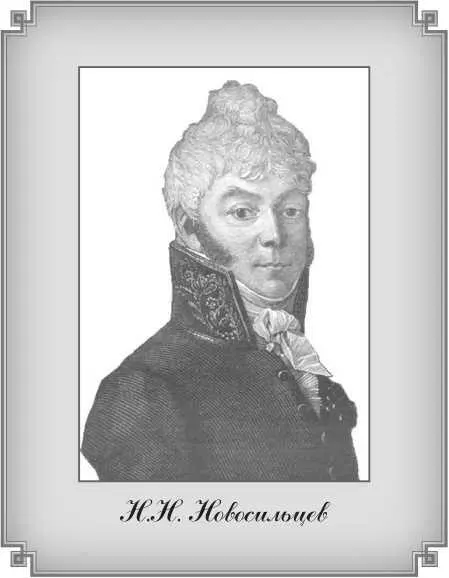

В послевоенном Царстве Польском было неспокойно. Наместником царя был назначен великий князь Константин Павлович. Имперская канцелярия в Бельведерском дворце возглавлялась верным императору Александру Николаем Николаевичем Новосильцевым. Там кипела работа над текстом Французской сенатской конституции 1814 г. и Польской конституционной хартией 1815 г.

В Варшаве был расквартирован русский Литовский полк и другие части русских войск, наводненных прогрессивной дворянской молодежью. Среди них были и участники тайных революционных обществ. В этих условиях скромный чиновник Пьер Дешамп трудился над переводом Сенатской конституции, текст которой было решено положить в основу подготавливаемой русской конституции – «Государственной уставной грамоты». Специалистов явно не хватало. И царь с Новосильцевым решили пригласить опытного и эрудированного, а также верного престолу толмача-переводчика, князя Петра Андреевича Вяземского. Его лояльность была сильно преувеличена царским окружением: Вяземский к этому времени был уже тесно связан с декабристскими обществами, был участником оппозиционного литературного объединения «Арзамас».

Едва ли следует считать случайностью переговоры Вяземского с Николаем Ивановичем Тургеневым – одним из идеологов возникшего через некоторое время Северного общества декабристов, об издании в Варшаве русского журнала. Вяземский писал Н. Тургеневу 3 июня 1818 г.:«.. хороший журнал был бы в самую пору и назвать его “Восприемником” (по традиционной связи с периодическим изданием

Новикова). Мы, то есть русские, могли бы обойтись вовсе без журналов, но при дурных журналах один хороший необходим» (Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. С. 107). Однако замысел друзей Вяземского не осуществился.

П.А. Вяземский прибыл в Варшаву как чиновник Первого отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, которое занималось переводом государственных документов. Над ним стоял чиновник Второго отделения Императорской канцелярии Петр Дешан, в компетенции которого было создание проектов законов и положений. Но Петр Иванович Дешан был старым сотрудником русского делопроизводства, воспитанным в духе строгого следования законам. В 1819 г. Дешан умер, и полновластным чиновником в работе над «Уставной грамотой» остался Вяземский. Он проявлял горячую заинтересованность в подготовке русской конституции.

В марте 1819 г. Вяземский пишет Николаю Тургеневу о своем настойчивом желании создать такой проект конституции, который мог быть действительно полезен для России: «На теперешний перевод имею я большие упования» (Остафьевский архив. СПб., 1899. Т. 1. С. 198).

Весьма важно отметить, что при переводе предшествующих конституционных актов (Сенатской конституции и Польской хартии) Вяземский широко пользовался и юридическими терминами и правовыми положениями, заимствованными из проектов Сперанского (Вяземский П.А. Поли. собр. соч. СПб., 1878. Т. 1. С. 239–243). Кроме прямых упоминаний о Сперанском, осведомленность Вяземского в политических трактатах своего предшественника обнаруживается при сопоставлении разделов об административном и судебном устройстве во «Введении к уложению государственных законов» и в самой «Государственной уставной грамоте».

Вклад Вяземского, рядового чиновника, в составление «Государственной уставной грамоты» был неизмеримо большим, чем француза Дешана. В 1807–1808 гг. он числился иностранным юрисконсультом, затем вторым помощником референдария в Комиссии составления законов (Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи. СПб. Запись 1807 г. Ч. 1). Петр Андреевич Вяземский был образованнейшим человеком своего времени. Друг Пушкина, участник литературного общества «Арзамас», включающего интеллектуальную элиту либерально настроенных людей, Вяземский заверял своих друзей, что подготовит достойную конституцию для России.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: