Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Название:Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-9551-0318-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве краткое содержание

Содержание данной работы представляет интерес не только для лингвистов-теоретиков и филологов, но также и для широкого круга заинтересованных читателей, для которых вопросы языкового творчества и новаторства в мышлении, словесности и искусстве не являются праздным и посторонними.

Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Важнее, однако, для нас тот факт, что действительность и мышление стали описываться в терминах знаков . Не случайно именно к тому моменту возникает расцвет концепции Ч. С. Пирса, рассматривающего разные виды и функции знаков; а наследующая Пирсу теория У. Морриса трактует всю знаковую реальность в терминах трех измерений (как раз отражающих три основных вида отношений: слова к вещи, слова к слову и слова к субъекту). В этом же русле формируется и концепция Г. Фреге о связи вещи, слова и понятия в сознании говорящего индивида. Свои семиотические концепции развивают в это же время в разных концах мира Ф. де Соссюр, К. Бюлер, К. Огден и А. Ричарде. В России же оригинальное учение о знаке и смысле формулируется философом Г. Г. Шпетом, основной труд которого «Язык и смысл» 1920-х гг. будет опубликован лишь в 2005 г. [Шпет 2005] (см. [Фещенко 2008b]). В те же годы русский лингвист Л. В. Щерба симптоматично сетует, что современное языкознание «потеряло из виду язык как живую систему знаков, выражающих наши мысли и чувства» [Щерба 1923: 100]. Закономерным поэтому выглядит повышение интереса языковедов к «живому языку как данному в опыте явлению, к живому процессу речи, к синтаксису и семантике» [Там же: 102]. Этот интерес выражался не только в конкретных лингвистических исследованиях, но и принимал институционализированные формы, например, в учреждении журнала «Голос и речь» и образовании целого Института живого слова [3] См. о нем: Вассена Р. К реконструкции историии деятельности Института живого слова (1918–1924) // Новое литературное обозрение. № 86. 2007; Ivanova I. Le rôle de / 'Institut Zivogo Slova (Petrograd) dans la culture russe du début du XX ème siècle // Langage et pensée: Union Soviétique années 1920–1930. Cahiers de l'ILSL, n° 24, 2008.

. Как отмечает И. Иванова, Институт был попыткой объединения «живого слова» как нового объекта научных исследований с «живой речью» – Логосом как главным предметом рефлексии в русском авангарде [4] Ivanova I. Op. cit. P. 164.

.

С полной уверенностью можно сказать, что рассматриваемый период – время тотальной семиотизации действительности и одновременно время рождения семиотики как дисциплины, будь то семиологические доктрины Ф. де Соссюра, Ч. С. Пирса в интерпретации их последователей, философская семиотика Э. Кассирера, Г. Г. Шпета и В. Н. Волошинова или семасиология

А. Марти и И. А. Бодуэна де Куртенэ. Изменяется, выражаясь терминами М. Фуко, «эпистема», а вместе с ней и «порядок дискурса». Язык как знаковая система par excellence становится полноценным объектом исследования (в лингвистике и семиотике), преимущественным предметом рефлексии (в философии), действенным инструментом открытия знаний (в гуманитарных и естественных науках), а также самостоятельным субъектом художественного творчества (в экспериментальном искусстве). Таким образом, язык оказывается необходимым посредником для всякого познания (научного, философского, художественного), которое стремится выразить себя дискурсивно.

Индивидуализация языка как объекта изучения ведет к тому, что изменяются принципы лингвистического исследования. Так, возникает интерес к забытой со времен античности практике толкования текстов. При этом, как отмечает М. Фуко, новая филология «посвящает себя весьма странному роду толковательства: оно движется не от констатации существования языка к раскрытию того, что он означает, но от явственного развертывания дискурсии к выявлению языка в его собственном бытии» [Фуко 1994: 323]. Подобным стремлением отмечены все новые концепции языка XIX в.: от В. фон Гумбольдта с его поисками «духа языка» – до толкования анаграмм в древних текстах Ф. де Соссюром.

В современном мышлении, согласно М. Фуко, новые методы интерпретации начинают соседствовать (и соперничать) с новыми методами формализации: первые – с претензией заставить язык говорить из его собственных глубин, приблизиться к тому, что говорится в нем, но без его участия (герменевтический и феноменологический подход); вторые – с претензией контролировать всякий возможный язык, обуздывая его посредством закона, определяющего то, что возможно сказать (структуральный и математический подход). Интерпретация и формализация становятся двумя основными формами анализа, направленными, соответственно, на исследование плана содержания и плана выражения, означаемого и означающего. На этой же волне возникает тема соотношения языка и сознания, а также языка и бессознательного. Этим, по Фуко, объясняется двунаправленное движение начала XX века и к формализму мысли, и к открытию бессознательного – к Расселу и Фрейду. «Этим объясняется также и тяга обоих направлений к сближению и взаимопересечению: например, стремление выявить чистые формы, которые еще до каких-либо содержаний налагаются на бессознательное, или же попытки дискурсивно выразить почву опыта, смысл бытия, жизненный горизонт всего нашего познания. Именно здесь структурализм и феноменология с их несхожими структурами обретают общее пространство, определяющее их общее место » [Там же: 323].

В свете темы настоящего исследования важен еще один тезис, выводимый М. Фуко из проблематики «языкового поворота». Именно на почве новой языковой эпистемологии зарождается экспериментальное искусство, литература авангарда (называемая Фуко, в соответствии с французской традицией, «письмом»). Правда, истоки этого движения относятся им к началу еще XIX в., ко времени возникновения самого понятия «литература»: «Именно в начале XIX века– в то время, когда язык как бы погружался в свою объектную толщу и позволял знанию пронизывать себя насквозь, – он одновременно восстанавливал самое себя в другой области и в другой самостоятельной форме – едва доступной, сосредоточенной на загадке своего происхождения, всецело соотнесенной с чистым актом письма. Литература бросает вызов своей родной сестре – филологии: она приводит язык от грамматики к чистой речевой способности, где и сталкивается с диким и властным бытием слов» [Там же: 324]. О том же повороте, только в русском контексте, свидетельствует и русский лингвист Л. В. Щерба, фиксируя, что «поэты, для которых язык является материалом, стали более или менее сознательно относиться к нему; вслед за ними пошли молодые историки литературы, которые почувствовали невозможность понимания многих литературных явлений без лингвистического подхода; наконец, люди сцены, для которых живой произносимый язык является альфой и омегой их искусства, едва ли не более других посодействовали пробуждению в обществе интереса к языку» [Щерба 1923: 102].

На примере С. Малларме хорошо видно, что уже к началу XX в. художественная литература озабочивается своей собственной языковой глубиной; «она порывает с каким-либо определением „жанров“ как форм, прилаженных к порядку представлений, и становится простым проявлением языка, который знает лишь один закон – утверждать вопреки всем другим типам дискурсии свое непреклонное существование». Таким образом, суть новой литературы – «в вечном возврате к самой себе, словно все содержание ее речи сводится лишь к высказыванию своей собственной формы; она обращается к самой себе как к пишущей субъективности или же пытается воссоздать в самом порождающем ее движении сущность всей литературы <���…>» [Фуко 1994: 324]. Знаменательно то, как М. Фуко называет описываемый процесс: «Возврат языка». В сравнении с термином «языковой поворот», выгода этого термина заключается в том, что он обозначает важнейшее свойство этого «поворота», а именно – «поворота к себе», «возврата языка к самому себе», «рефлексивности языка» в новую эпоху. В начале XX в. мысль (философская, научная, художественная) поворачивается лицом к языку; сам же язык поворачивается к своей собственной сущности (новая лингвистика, семиотика, лингвистическая поэтика). Язык, замечает М. Фуко, «выявился в разнообразии способов своего бытия». Неизбежным стал вопрос: «что такое язык? Как охватить его и выявить его собственную суть и полноту?».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

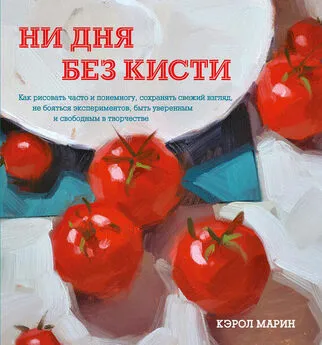

![Кэрол Марин - Ни дня без кисти [Как рисовать часто и понемногу, сохранять свежий взгляд, не бояться экспериментов, быть уверенным и свободным в творчестве]](/books/1099568/kerol-marin-ni-dnya-bez-kisti-kak-risovat-chasto-i.webp)

![Владимир Платонов - Лаборатория жизни [СИ]](/books/1102445/vladimir-platonov-laboratoriya-zhizni-si.webp)