Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Название:Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-9551-0318-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве краткое содержание

Содержание данной работы представляет интерес не только для лингвистов-теоретиков и филологов, но также и для широкого круга заинтересованных читателей, для которых вопросы языкового творчества и новаторства в мышлении, словесности и искусстве не являются праздным и посторонними.

Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, есть основания предполагать, что в лингвистическом знании назревает новая революция, но, в полном согласии с исконным смыслом слова «революция» (от лат. «возвращение к старому на новом витке развития»), данная тенденция возвращает нас обратно к В. фон Гумбольдту с его мыслью о творчески-динамическом принципе и деятельностной природе языка: «Язык, как в отдельном слове, так и в связной речи, есть акт, истинно-творческое действие духа» (цит. по: [Постовалова 1982: 61], ср. с новыми – «деятельно стными» – направлениями в лексикологии и грамматике [Земская 2004]).

Говоря об эстетически ориентированной философии языка, возникшей на рубеже XIX–XX вв., нельзя не упомянуть концепцию Карла Фосслера. Эстетическая школа, главой которой считается Фосслер, делала упор на исследование языка в его выразительной функции. Так, другой представитель данной школы, итальянский философ Б. Кроче, провозгласил единство эстетики и лингвистики на том основании, что интуиция, изучаемая эстетикой, является в то же время и выражением, «языком» в широком смысле слова, а язык есть предмет лингвистики.

Будучи направленным против положений младограмматиков о законах языка, теория К. Фосслера предполагала глубокое исследование механизма языковой экспрессии. Как пишет Т. А. Амирова, в поисках творческого принципа языка, «следуя за Гумбольдтом, Фосслер выступает за изучение языка в его динамике, а не статике. Стремление рассматривать язык как постоянное творчество лежит в основе всей концепции языка Фосслера. Именно этим объясняется то, что Фосслер уделяет основное внимание индивидуальной речи, воспринимая ее как непрерывное творчество, и предлагает перераспределить разделы лингвистики таким образом, чтобы ведущее место отводилось тем, в которых отражается творческая сторона человеческого языка, связи языковых и интеллектуально-духовных процессов» [Амирова и др. 2003: 473].

Характерно название книги Фосслера «Язык как творчество и как развитие» (ср. также с заголовком книги [Погодин 1913]), в которой он, в частности, утверждает, что языковые ценности творят избранные личности – поэты, творцы, наделенные интуитивной силой, подобно тому, как шедевры искусства создаются отдельными людьми (ср. также [Григорьев 2006: 233–235]). Поскольку, по Фосслеру, в основе любого языка лежит творческий акт индивидуума, то и развитие языка происходит посредством индивидуального языкового творчества.

К. Фосслер высказал также ряд общих соображений о сходстве языка и искусства. О его взглядах – порой чрезмерно идеалистичных, но во многом проницательных – на этот вопрос дает представление следующий его постулат: «Исключительнейшая индивидуальность в связи с всеобъемлющей универсальностью – вот идеал языковой мысли. Как видно без дальнейших рассуждений, это есть идеал писателя, живописца, музыканта, вообще каждого художника. Идея языка, по существу, есть поэтическая идея, истина языка есть художественная истина, есть осмысленная красота» [Фосслер 1910: 245].

Лингвистические идеи К. Фосслера хотя и отличались подчас излишней психологичностью, слишком прямолинейным перенесением эстетических концепций на все языковые явления, тем не менее привлекли в свое время интерес исследователей-языковедов и литературоведов к проблемам художественной речи. В отечественном контексте эти идеи позднее, в 1920—30-е гг., развивались, в частности, В. М. Жирмунским и M. М. Бахтиным.

Зарождение самобытной русской традиции «эстетического языкознания» связано с именем харьковского филолога Александра Афанасьевича Потебни. Его лингвистическая мысль развивалась как бы параллельно фосслерианству, обнаруживая многие сходные моменты в части теоретического языкознания. Так, еще А. Белый на основании статьи К. Фосслера «Грамматика и история языка», опубликованной в 1-й книге «Логос» в 1910 г., проницательно соединил имена А. А. Потебнии К. Фосслера. В статье «Мысль и язык» А. Белый также представил обоснование своего символистского художественного метода с позиций философии языка А. Потебни. «Поэзия есть преобразование мысли <���…> посредством конкретного образа, выраженного в слове, иначе: она есть создание сравнительно обширного значения при помощи единичного сложного (в отличие от слова) ограниченного словесного образа (знака)» [Потебня 1976: 333]. В этом семиотическом определении поэтической речи уже заложено зерно понимания поэтического слова как качественно сложного знака, превосходящего по семантической насыщенности слово естественного языка. Из этого понимания далее вырастет трактовка поэтического языка как сложной, динамичной системы, развивающейся на основе системы естественного языка, причем развивающейся как экстенсивно, в пространстве внешней формы, так и интенсивно – в толще формы внутренней. Здесь же коренится установка символистов на самоценное слово в поэтической речи. Так, Валерию Брюсову была дорога мысль Потебни о том, что слово в поэзии не столько сообщает что-либо кому-либо, сколько служит средством для уяснения мысли самой себя (см. об этом [Калмыкова 2003]).

Направленность художественного мышления, а значит, и поэтической речи, на внутренние формы языка, подчеркивалась и Д. Н. Овсянико-Куликовским, представителем потебнианской школы языкознания. Поднимая вопрос о филогенезе художественного мироощущения, он допускает, что исторически язык был активным участником в этом процессе. Однако, чтобы «понять переход от искусства, заключающегося в самом языке, к настоящему искусству, как самостоятельной функции духа» [5] Отметим, что в цитируемом тексте 1895 (!) года Овсянико-Куликовский, говоря об «искусстве, как функции духа», по сути и буквально предвосхищает теорию эстетической функции языка Р. Якобсона.

, нужно, по его мнению, признать, что язык является «психической деятельностью», «творчеством мысли».

На каком-то этапе человеческой истории «этот прогресс мысли выразился в стремлении подняться над областью языка в какие-то высшие сферы, создать новый мир образов, кроме того, который уже был дан в самом языке » [Овсянико-Куликовский 1895: 63] (разрядка наша. – В. Ф ). Как видно, попытки определения сущности поэтического языка здесь еще отмечены идеалистичностью. Однако в то же время представление о «новом мире», творимом в языке художественного творчества, уже формулируется достаточно отчетливо.

Подобный ход мысли заставляет Д. Овсянико-Куликовского задаться вопросом: «Мы уже знаем, что язык, как процесс мысли, развертывается, – с тех пор как он перестал быть искусством – в сфере бессознательной или полусознательной. Спрашивается: что он там делает, как он там функционирует – в смысле пружины, приводящей в движение волны мыслей, образующих процесс художественный?». Для ответа на этот вопрос русский ученый предлагает устремить внимание языковедов на три пункта: «1) психология внутреннего ритма – образа и идеи, 2) психология внешнего ритма, и 3) участие языка в осуществлении того и другого психологического процесса» [Там же: 242–243]. Наибольший интерес для нас здесь представляет третий пункт, а именно – роль языка и его структуры в формообразовании художественного языка. «Художник, – отмечает Овсянико-Куликовский, – это тот мыслитель, который апперцепирует идеи образами. Эти образы расцветают в его воображении силою скрытой деятельности языка». В чем же заключается эта «скрытая деятельность языка»?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

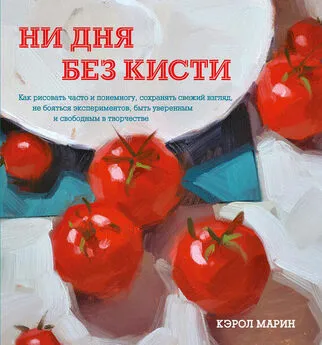

![Кэрол Марин - Ни дня без кисти [Как рисовать часто и понемногу, сохранять свежий взгляд, не бояться экспериментов, быть уверенным и свободным в творчестве]](/books/1099568/kerol-marin-ni-dnya-bez-kisti-kak-risovat-chasto-i.webp)

![Владимир Платонов - Лаборатория жизни [СИ]](/books/1102445/vladimir-platonov-laboratoriya-zhizni-si.webp)