Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Название:Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-9551-0318-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве краткое содержание

Содержание данной работы представляет интерес не только для лингвистов-теоретиков и филологов, но также и для широкого круга заинтересованных читателей, для которых вопросы языкового творчества и новаторства в мышлении, словесности и искусстве не являются праздным и посторонними.

Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Густав Шпет был первым русским философом, давшим детальное обоснование необходимости исследования знаков как особой сферы научного знания и изложившим принципы семиотического и герменевтического подхода к ней (ср. с более поздними – 1920-х гг. – исследованиями В. Н. Волошинова в области «идеологического знака» [Волошинов 1929], см. также указанную выше работу И. Агеевой). Впервые слово « семиотика » появляется у Г. Шпета в 1915 г. в статье, которая затем преобразуется в третью главу «Истории как проблемы логики» [9] См. Шпет Г. Первый опыт логики исторических наук: к истории рационализма XVIII века //Вопросы философии и психологии. 1915. № 3.

. Рассуждая о том, как осуществляется историческое познание, он пишет: «<���…> историческое познание никогда не является познанием чувственным или рассудочным или познанием внешнего, или внутреннего опыта, а всегда есть познание, предполагающее уразумение или интерпретацию как средство уразумения. Такого рода познание можно условиться назвать семиотическим познанием» [10] Шпет Г. Г. История как предмет логики. М., 1922. С. 247 (см. также новейшее дополненное переиздание: Шпет Г. Г. История как проблема логики: В 2 ч. М., 2002).

. Уже в этой ранней работе он высказывает мысль о том, что логика не способна адекватно обращаться с историческими понятиями, ибо последние подлежат ведению особого «семиотического познания», которое требует своей особой методологии. Логика исторического понятия, рассматриваемого как некоторый выраженный смысл, в сущности, утверждает он, должна быть семиотической дисциплиной. Значение исторического понятия – само по себе уже знак, который может быть расшифрован только посредством особого рода герменевтики.

В «Эстетических фрагментах» (1922–1926), серии работ, выходившей в начале 20-х гг, нашли отражение взгляды Г. Шпета на проблему слова. Слово, по Шпету, – не только средство общения, но и воплощение разума, основной архетип культуры. «Духовные и культурные образования, – пишет Шпет, – имеют существенно структурный характер, так что можно сказать, что сам „дух“ или культура – структурны» [Шпет 1922: 382]. Осознание «структурности» мира культуры ведет к выделению различных типов связи или отношений в культуре. Слово как основной носитель ментального мира представляет собой особый знак в ряду других знаков: «Слово есть знак sui generis. Не всякий знак – слово. Бывают знаки – признаки, указания, сигналы, отметки, симптомы, знамения, omina и проч., и проч. <���…> Связь слова со смыслом есть связь специфическая. Она является „родом“, а не подводится под род» [Там же: 380]. Структура слова, согласно Шпету, задает существенную категорию культуры – категорию отношения, или функции: «Графически слово может изображаться сложною и простою системою знаков. Пиктография и граммография имеют свою историю. Графический знак всегда может быть заменен звуковым. Даже такой графический знак, как свободный промежуток между двумя написанными, нарисованными или напечатанными „словами“ – „пробел“, – может быть заменен звуковым комплексом или звуковою паузою, которые могут принять на себя любую функцию знака, в том числе и слова, т. е. осмысленного, со значением знака. Теория слова как знака есть задача формальной онтологии, или учения о предмете, в отделе семиотики » [Там же: 381].

Важным теоретическим шагом Г. Шпета является то, что семиотическая тематика рассматривается им на примере языков искусства и в первую очередь на материале поэтики словесного творчества. Встреча учения о знаках с учением о художественных формах (семиотики и поэтики) мыслилась им следующим образом: «Именно на анализе языковой структуры выражения можно с наибольшей ясностью раскрыть все ее члены как объективного, так и субъективного порядка <���…> Язык – не просто пример или иллюстрация, а методический образец. В дальнейшем, при анализе другого примера, искусства в его разных видах, автор надеется показать, что в других продуктах культурного творчества мы встречаемся с другим взаимоотношением частей в целом, с другой значимостью и ролью их, но принципиально с тем же составом их» [Шпет 1921: 482]. Таким образом, Г. Шпетом подчеркивается своеобразие художественного языка в ряду других языков духовной культуры.

Независимо от «формалистов» Г. Шпет формулирует проблематику поэтического языка. Поэтика, в его понимании, есть «грамматика поэтического языка и поэтической мысли» [Шпет 1922: 408]. Среди отделов лингвистической поэтики Г. Шпетом выделяются «поэтическая логика», «поэтическая фонетика», «поэтическая морфология», «поэтический синтаксис», «поэтическая стилистика», «поэтическая семасиология», «поэтическая риторика» и т. п. Хотя развить положения каждой из этих подобластей лингвистической поэтики самому Г. Шпету было не суждено, именно эти принципы легли в основу дальнейших лингвистических исследований (Г. О. Винокура, В. В. Виноградова, В. П. Григорьева и др.) в области художественного языка. Кроме того, наследниками Шпета – в особенности по линии изучения «внутренней формы» – считали себя многие представители формальной школы.

Поэтическая реальность, согласно Г. Шпету, есть реальность символическая. Знаки естественной коммуникации становятся в художественном творчестве символами. «<���…> Символизм <���…> есть существенный признак всякой поэзии. Учение о поэтической методологии есть логика символа, или символика ». И далее Шпет оговаривает, что у поэтической семиотики свои законы, отличные от семиотики чисто языковой: «Это не та отвлеченная, чисто рассудочная символика, которая встретилась нам выше, как семиотика или Ars Lulliana, а символика поэтическая, фундамент всей эстетики слова как учения об эстетическом сознании в его целом. Это – высшая ступень эстетического поэтического восхождения. Эстетическое сознание здесь пламенеет на высшей ступени поэтического проникновения в смысл сюжета (в содержание предмета), переплавляется в высшее поэтическое разумение.

Символ здесь не отвлечение и не отвлеченный признак, characteristicum, а конкретное отношение. Как логический смысл есть данное, уразумеваемое в данном контексте, так символический смысл есть творимое, разумное в творимом контексте» [Там же: 411–412]. Еще ниже читаем: «А таков символ всегда, во всяком символе внешним символизируется внутреннее ». Эта истина может служить исходным постулатом для всей семиотической поэтики. Знак в художественном воплощении, в отличие от знака в естественном языке, имеет глубинную перспективу, направленную во внутренний мир человека, личности, творца.

В этом месте рассуждений Г. Шпета возникает новый важный термин – «автор». «Персона автора слова», утверждает он, имеет для художественной коммуникации («экспрессивности» в терминологии Шпета) первостепенное значение. Отношение автора к слову, к знаку, творимому им (т. е. то, что в современной теории языка именуется «дейксисом» [11] С той лишь разницей, что дектика, в трактовке Ю. С. Степанова, отражает «отношение языка к говорящему, знаков к человеку, пользующемуся языком», а «личное действие», в понимании Г. Г. Шпета, имеет в виду отношение говорящего к языку, человека к знакам. Отсюда и постулируемая Шпетом направленность герменевтического исследования: «От внешней экспрессии требуется переход в глубь, в постоянный ее источник, к руководящему его началу <���…> к систематическому ознакомлению с автором и его личностью» [Шпет 1926: 469]. О связи такого подхода со спецификой авангардного автора см. ниже.

[Степанов 1998: 373–380]) становится определяющим для лингвиста и семиолога. В связи с этим категория «повода», «поведения автора», «отношения к сообщаемому» (на языке современной лингвистической прагматики – «речевой акт») становится самостоятельным предметом рассмотрения: «Интерпретация слова с этой точки зрения есть истолкование поведения автора в смысле его правдивости или лживости, его доброжелательного отношения к сообщаемому, его веры в него или сомнения в нем, его благоговейного или цинического к нему отношения, его убежденности в нем, его страха перед ним, его восторга и проч., и проч.» [Шпет 1926, 469].

Интервал:

Закладка:

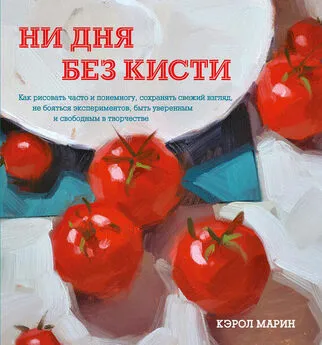

![Кэрол Марин - Ни дня без кисти [Как рисовать часто и понемногу, сохранять свежий взгляд, не бояться экспериментов, быть уверенным и свободным в творчестве]](/books/1099568/kerol-marin-ni-dnya-bez-kisti-kak-risovat-chasto-i.webp)

![Владимир Платонов - Лаборатория жизни [СИ]](/books/1102445/vladimir-platonov-laboratoriya-zhizni-si.webp)