Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Название:Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-9551-0318-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве краткое содержание

Содержание данной работы представляет интерес не только для лингвистов-теоретиков и филологов, но также и для широкого круга заинтересованных читателей, для которых вопросы языкового творчества и новаторства в мышлении, словесности и искусстве не являются праздным и посторонними.

Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Что же выступает в конкретном художественном акте, в конкретном произведении словесного творчества в роли знака-проводника, посредующей субстанции между миром произведения и объемлющим само произведение миром автора? Согласно Шпету, таким знаком, выражающим отношение между творением и творцом, является внутренняя форма .

Еще В. фон Гумбольдт инициировал внедрение понятия «внутренняя форма» в лингвистические исследования. Им был поставлен вопрос о «внутренней форме языка»; причем важно подчеркнуть, что эта идея изначально включала в себя креативно-динамическую составляющую. А. Потебня предложил вместо внутренней формы языка изучать более «осязаемую» в научном плане внутреннюю форму слова. Под последней русский филолог подразумевал «ближайшее этимологическое значение слова», или «тот способ, каким выражается содержание» [Потебня 1976: 175]. У В. фон Гумбольдта и А. Потебни внутренняя форма еще не мыслилась как порожденная индивидуальным актом творчества. Такое понимание впервые предпринял в контексте художественной семиотики уже в XX в. Г. Г. Шпет. «Поэтика, – утверждает Шпет, – должна быть учением о чувственных и внутренних формах (поэтического) слова (языка) <���…>» [Шпет 1922: 410]. Разработке этого учения он посвящает отдельное исследование «Внутренняя форма слова» (1927). В нем он следует концепции Гумбольдта, применяя ее к сфере уже индивидуально-языкового творчества [12] См., с одной стороны, обобщающий, а с другой – развивающе-порождающий философский труд В. В. Бибихина, представляющий конспекты его лекций: [Бибихин 2008]. О возможностях соотнесения внутренней формы в поэтике, с одной стороны, и в поэзии, с другой, см. [Аристов 2004].

.

Как указывает Г. Шпет, термин «внутренняя форма» первоначально возник у Гумбольдта в контексте эстетическом. Сопоставляя язык с искусством и определяя поэзию как «искусство языка», немецкий филолог отмечает, что она создается «для внешних и внутренних форм, для мира и человека». Однако точное определение «внутренней форме» Гумбольдт не дает, что, в свою очередь, вдохновляет Шпета более предметно описать значение внутренней формы применительно к семиотической проблематике.

Во всяком словесном творчестве – научно-понятийном или художественно-образном, пишет Г. Шпет, имеет место планомерное выполнение некоторого замысла. Здесь значимой оказывается именно внутренняя форма – как правило образования понятия (в науке) или образа (в искусстве). «Это правило есть ничто иное, как прием, метод и принцип отбора, – закон и основа словесно-логического творчества в целях выражения, сообщения, передачи смысла» [Шпет 1927: 98]. Можно говорить о внутренней форме понятия, или «внутренней логической форме», и о внутренней форме образа, или «внутренней поэтической форме». Совокупность таких «правил», законов комбинирования словесно-логических единиц (понятий, образов) Шпет называет «словесно-логическими алгоритмами». «Такого рода алгоритмы суть также формы образования понятий, и, следовательно, диалектики самого смысла, динамические законы его развития, творческие внутренние формы, руководящие понимающим усмотрением смысла в планомерном отборе элементов, но допускающие свободу в установлении той или иной планомерности <���…>» [Там же: 119]. Внутренние формы как алгоритмы, т. е. «формы методологического осуществления, способны раскрыть соответствующую организацию „смысла“ в его конкретном диалектическом процессе» [Там же: 141].

Как же функционируют внутренние формы в художественном процессе? Во-первых, утверждает Шпет, поэтический (художественный) язык, в отличие от языка прагматического (научного или обыденного), на первый план выдвигает не прагматические цели, а «свои собственные внутренние цели саморазвития» [Там же: 143]. Во-вторых, – и это вытекает из первого тезиса – искусство не покрывается одними «логическими внутренними формами», свойственными опять же языку обыденному, а имеет свои особые – художественные или поэтические – внутренние формы . Художественный язык – это всегда «планомерно конструируемый организм», отличающийся единством и цельностью. Законы такой органичности суть «правила, лежащие в самом организуемом матерьяле, его собственные формы, сочетаемые и упорядочиваемые соответственно руководящей идее творчества». Идея эта «лежит не вне данного матерьяла и его форм, а в них самих, и потому автономно осуществляется в их единстве, как в художественной форме форм» [Там же: 147]. Последняя создает уже конкретные приемы и пути образования художественных образов и смыслов. Таким образом, внутренние формы играют роль законов образования художественной речи, ее правил-алгоритмов. Внутренние формы, далее, имеют прямое отношение к субъекту творчества. Творческий субъект осуществляет в своей языковой деятельности оригинальную идею художественности. Внутренняя форма отождествляется Шпетом с «внутренней идеей» творчества: «Произведение есть продукт некоторого целемерного созидания, т. е. словесного творчества, руководимого не прагматическою задачею, а внутренней идеей самого творчества <���…>» [Тамже: 142].

Каковы же способы вскрытия этой творческой субъективности? Как связан внутренний человек-художник (persona creans, как называет его Г. Шпет) и внутренние формы его творчества?

В художественном творчестве, по Г. Шпету, языковое выражение есть прежде всего субъективное выражение . В языке искусства «перед нами – не автоматические „реакции“, „импульсы“, „рефлексы“ и пр., а полные значения и жизни „жесты“, „мимика“, „интонация“ и пр. – то, что объемлется термином „экспрессия“. Именно здесь-то и сосредотачивается искомое нами субъективное, здесь – подлинная сфера субъективности <���…> Субъективность в слове, начиная с интонации данной фразы, через общую манеру излагать свои „сообщения“, вплоть до самых устойчивых форм словесного приема, школы, стиля, всегда запечатлевается в виде экспрессивности самого же слова». Тем самым Г. Шпет предвосхитил разработку проблемы субъективности в языке в трудах Э. Сепира, Э. Бенвениста, Ю.С. Степанова, Н.Д. Арутюновой.

По заключению С. Зенкина, «переосмысление идеи внутренней формы слова / языка в русской теории первой трети XX в. было связано с поисками аналитических инструментов для анализа форм творческого присутствия человека в языке. <���…> Когда в 1910—1920-е гг. встала задача конкретно объяснить индивидуальный, не детерминированный предшествующими законами языка творческий акт, то выражением этого конкретно-творческого начала в языке стала служить субъективно переосмысленная категория внутренней формы (формы скорее слова, высказывания, текста, чем языка в целом)» [Зенкин 2004: 161–162; см. так же Аристов 2004]. Именно понятие внутренней формы в изложении Шпета дает возможность анализировать глубинное измерение знака. Не случайно концепция внутренней формы выводится Шпетом на материале анализа эстетических форм, ведь поэтический язык, в отличие от языка прагматического (научного или обыденного), на первый план выдвигает не прагматические цели, а «свои собственные внутренние цели саморазвития». Глубинно-семиотический подход, основателем которого выступает Шпет, ставит во главу семиотического процесса самого человека. В соссюрианской и пирсианской семиотике мир знаков априори признается внешним по отношению к личности. Шпетовская семиотика человекомерна, или «целемерна», в его собственных терминах, объектом ее изучения является совокупность внутренне обусловленных знаков, которые производит и воспринимает человек в коммуникативном и творческом процессе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

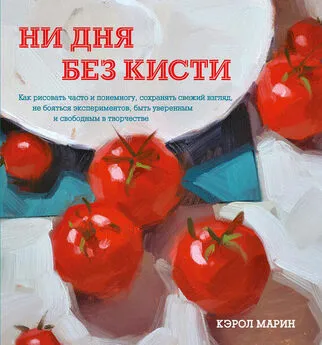

![Кэрол Марин - Ни дня без кисти [Как рисовать часто и понемногу, сохранять свежий взгляд, не бояться экспериментов, быть уверенным и свободным в творчестве]](/books/1099568/kerol-marin-ni-dnya-bez-kisti-kak-risovat-chasto-i.webp)

![Владимир Платонов - Лаборатория жизни [СИ]](/books/1102445/vladimir-platonov-laboratoriya-zhizni-si.webp)