Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Название:Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-9551-0318-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве краткое содержание

Содержание данной работы представляет интерес не только для лингвистов-теоретиков и филологов, но также и для широкого круга заинтересованных читателей, для которых вопросы языкового творчества и новаторства в мышлении, словесности и искусстве не являются праздным и посторонними.

Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В русле идей Г. Шпета работали такие выдающиеся филологи-языковеды, как В. В. Виноградов, В. Н. Волошинов и Н. И. Жинкин.

Ранние работы В. В. Виноградова о языке Ахматовой, Зощенко, Аввакума являют собой пример целостного анализа языкового мира художника [Чудаков 2003]. Исследуя языковые способы «художественного мирооформления», ученый следует шпетовскому принципу преимущественной субъектности художественного высказывания. Показательно, что для иллюстрации этой особенности – « самодеятельности субъекта литературы, который находится в меняющихся структурных связях с субъектом бытовой речи» – Виноградов обращается к авангардному опыту в современной ему литературе. Так, в «словесно-художественной системе» символизма, заключает он, «ясно выступают принципы своеобразной условно-литературной деформации общего социально-бытового контекста речи» [Виноградов 1980: 200]. Совсем иной тип отношений к прагматическому языку письменности и быта воплощен, по его мнению, в словесной структуре футуризма: «В основу построения литературного образа субъекта полагается иллюзия освобожденности от предметно-смысловых форм общего языка, иллюзия непосредственно-творческого выражения индивидуальности, разорвавшей оковы культурных традиций». Пусть в этих формулировках слышны оценочно-отрицательные обертона, вызванные, по-видимому, недостаточно адекватной к тому моменту оценкой авангардного творчества. Важно здесь то, что на примере новой, «живой» литературы отрабатываются новые научные подходы к поэтике языкового творчества. Показывается, с одной стороны, различие форм и функций, определяющих разные литературные системы. С другой стороны, постулируется их отличие от «форм социально-языковой системы», т. е. форм непоэтического языка («ведь литературные произведения – принципиально новые языковые единства, не предусмотренные методологией социальной лингвистики»). Язык литературы и, следовательно, литературных произведений, « пребывая в одной плоскости с социально-языковыми системами и определяясь формами соотношений с ними, как особая система должен в то же время внутри себя обладать собственными „дифференциальными“ формами, которые могут по своему строению и по своему отношению к системе литературы не иметь никаких семантических соответствий с формами общего языка».

Неразработанность инструментария нарождающейся лингвистической поэтики заставляет В. Виноградова оговариваться: «В сущности, приходится признаться, что характер этих „литературно-языковых“ форм пока не достаточно ясен». Допускается, что предметами рассмотрения здесь могут быть и «общие композиционные категории», и «образы субъектов» и определенные «лексические приметы». Все эти характеристики, полагает Виноградов, могут лечь в основу изучения «языка художественной литературы» (как считает Виноградов, именно он должен стать главным объектом лингвопоэтических исследований). При этом, добавляет он, многие отдельные и своеобразные «языки художественной литературы», такие как «язык символизма», «язык футуризма», «язык конкретного автора» ит. д., должны определяться «только негативными признаками, нулевыми формами, формами соотношений, своим, так сказать, местом в общей системе ». Определением лингвистических маркеров «своего» места в «общей» системе призван заниматься, согласно Виноградову, «имманентный анализ» языка художественных произведений.

Лингвистическая поэтика мыслится Виноградовым как семиотическая дисциплина. Не случайно поэтому при обсуждении вопросов словесного творчества он обращается к методологии Ф. де Соссюра, а именно к дихотомии langue / parole. Отмечая, что для langue в соссюровской трактовке существенны «общие категории соотношения», тогда как для parole – «индивидуальные отличия объектов», он делает значимое для нашей темы допущение: «<���…> быть может, допустимо по аналогии применить к изучению литературы „эквивалентные“ langue и parole понятия – понятия системы как некоей общей для известного литературного круга нормы форм, и индивидуального творчества как ее „нарушения“, „преобразования“?»

В порядке небольшого, но необходимого для нашей темы отступления, прокомментируем приведенное высказывание В. Виноградова. Представление о «нарушении нормы» в языке художественной литературы является существенным прогрессом в лингвистической поэтике по сравнению с концепцией «остранения приема» В. Шкловского. Стоит заметить, правда, что еще в 1920-х гг. ленинградский лингвист Б. А. Ларин ввел понятие «собственной нормы произведения». Будучи образованной контекстами употребления – общелитературного, жизненного, текстового – норма сообщения в художественной речи, согласно Ларину, подвижна. Так, уже первые «такты» стихотворения – его ритм, размер, мелодика, первые словесные образы – задают «норму» [Ларин 1974] (см. об этом: [Степанов 2002: 287–289]). Ясно, что здесь норма трактуется еще вне отнесения к ее нарушению, а лишь в пределах внутреннего пространства произведения. В более общем виде уровень нормы применительно к языковому материалу формулируется Э. Косериу – как «совокупность общепринятых, традиционных реализаций структуры» – [Там же: 10]. Однако здесь речь еще идет об оппозиции норма – отступление от нормы в контексте литературного языка и служит социально-исторической категорией художественных языков. Между тем В. Виноградов говорит о норме уже в области художественно – индивидуального языка. Это совсем новый вопрос, выдвинутый в круг научных проблем в первые десятилетия прошлого века.

Необходимо отметить, что к подобному вопросу в чем-то сходными, а чем-то различными путями подошел современный В. Виноградову пражский структурализм и последующий структурализм французский. В основе поэтического языка, с точки зрения этой научной школы, лежит так называемый écart stylistique, стилистическое отклонение, сложным образом реализующееся в индивидуально-поэтической системе автора.

Согласно концепции Р. Барта, развившего теорию «письма», («écriture») автор художественного произведения реализует себя в поэтической речи посредством трех инстанций – языка, стиля и письма . Если язык представляет собой совокупность предписаний и навыков, общих для всех авторов данной эпохи, являясь одновременно ограничением и открытием диапазона возможностей, то стиль – это специфическая манера данного автора, его личная мифология: «Горизонт языка и вертикальное измерение стиля очерчивают для писателя границы природной сферы, ибо он не выбирает ни свой язык, ни свой стиль. Язык действует как некое отрицательное определение, он представляет собой исходный рубеж возможного, стиль же воплощает Необходимость, которая связывает натуру писателя с его словом» [Барт 1953: 332]. Однако решающую роль в художественном процессе играет так называемое письмо (écriture). Это «формальное образование», находящееся между языком и стилем, представляет собой, по Барту, «этос», или «мораль формы». Именно посредством «письма» автор обретает отчетливую индивидуальность, «возможность избирать известный тон». И именно в этом измерении возникает проблема нормы и ее преодоления: «В области же формы писатель может действительно стать самим собой лишь за пределами установлений, диктующих ему грамматические нормы и константы его стиля, – там, где писанное слово автора, поначалу укорененное и замкнутое в пределах абсолютно нейтральной языковой природы, превращается наконец во всеобъемлющий знак, в способ выбора определенного типа человеческого поведения <���…>» [13] Нельзя не заметить перекличку этих соображений Р. Барта с идеей Г. Шпета о «поведении сообщающего» и «отношении сообщающего к сообщаемому», а также с идеей Н. Жинкина об «интонационных формах», выражающих «живое отношение субъекта к вещам, людям, событиям» (см. ниже).

[Там же: 333]. Из этого высказывания явствует, что вопрос о норме в поэтическом языке ставится Р. Бартом в дискурсивном ключе, обнаруживая сразу несколько ракурсов обозрения: со стороны нормативной лингвистики, со стороны индивидуальной стилистики и, наконец, со стороны речевых жанров, т. е. прагматики.

Интервал:

Закладка:

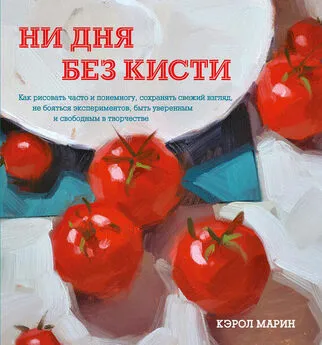

![Кэрол Марин - Ни дня без кисти [Как рисовать часто и понемногу, сохранять свежий взгляд, не бояться экспериментов, быть уверенным и свободным в творчестве]](/books/1099568/kerol-marin-ni-dnya-bez-kisti-kak-risovat-chasto-i.webp)

![Владимир Платонов - Лаборатория жизни [СИ]](/books/1102445/vladimir-platonov-laboratoriya-zhizni-si.webp)