Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Название:Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-9551-0318-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве краткое содержание

Содержание данной работы представляет интерес не только для лингвистов-теоретиков и филологов, но также и для широкого круга заинтересованных читателей, для которых вопросы языкового творчества и новаторства в мышлении, словесности и искусстве не являются праздным и посторонними.

Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще одну попытку концептуализации «внутренней семиотики» предпринял ученик Г. Шпета Н. И. Жинкин, выдвинув идею о кодовых переходах во внутренней речи. Н. И. Жинкин предложил гипотезу о « языке внутренней речи ». Употребляя парадоксальное, на первый взгляд самопротиворечивое, выражение «язык речи», он поясняет: существует область вербального сознания, где нет различия между языком и речью. Эта область принадлежит ментальному миру . Учитывая это, имеет смысл, утверждает Жинкин, говорить о каком-то данном языке, который является языком только данной речи, приспособленной к данной ситуации. В таком языке отсутствуют материальные признаки слов естественного языка, поэтому он характеризуется «непроизносимым кодом». «Здесь нет последовательности знаков, а есть изображения, которые могут образовывать или цепь, или какую-то группировку» [Жинкин 1998: 158]. Если формы естественного языка определены строгими правилами, то во внутренней речи правило составляется ad hoc, лишь на время, необходимое для мыслительной процедуры (Жинкин ведет речь о процессе мышления).

Собственно, H. Жинкин описывает двунаправленный процесс человеческого мышления. Первый вектор этого процесса направлен от мыслящего субъекта к себе самому (случай автокоммуникации), второй – от мыслящего субъекта вовне, к другому субъекту (коммуникация как таковая). Никакая коммуникация, по Жинкину, не осуществляется без автокоммуникации. Последняя – первична, именно она ведется на «языке внутренней речи», или просто «внутреннем языке».

В качестве особой разновидности «внутреннего языка» Жинкин выделяет язык художественного мышления . Такой язык характерен тем, что обладает в каждом случае индивидуальностью интонации (ритма). Он всегда интонационно, ритмически обработан и имеет свою особую « интонационную форму ». Последняя возникает в творческом акте как непроизвольное (ритм всегда непроизволен) выражение внутренних отношений личности: «<���…> интонационная форма является формой чувства, если понимать чувство как живое отношение субъекта к вещам, людям, событиям» [Жинкин 1985: 78]. В поэтическом языке выражение , изобразительность, форма как таковая выполняют главенствующую функцию. «Построение выражения с расчетом на форму самого выражения создает „двойную речь“ – это речь в речи <���…>». Так, согласно Н. Жинкину, создается образная речь – на пересечении внутренних и внешних факторов.

Аналогичное понимание специфики художественной речи присутствует и у самих поэтов. Так, Поль Валери (между прочим, далеко не чуждый и теоретической мысли) рассматривает творческий процесс как сознательное волевое усилие поэта, который строит «я зык в языке», призванный воссоздать в своей формальной системности целостное переживание мира. «Малларме был прав. <���…> Говоря об идеях, Дега подразумевал внутреннюю речь или образы, которые так или иначе могут быть выражены словами. Однако эти слова, эти скрытые фразы, которые он называл своими идеями <���…> поэзии не создают. Есть, следовательно, еще нечто – какое-то изменение, какая-то трансформация, быстрая или медленная, стихийная или сознательная, мучительная или легкая, чье назначение – стать опосредствованием между мыслью, которая порождает идеи, между этой подвижностью, множественностью внутренних проблем и решений и, вслед за тем, речью, совершенно отличной от языка обыденного, какою являются стихи, – речью, причудливо организованной, которая не отвечает никакой потребности, кроме той, какую должна возбудить сама, которая говорит лишь о предметах отсутствующих или тайно и глубоко прочувствованных; речью странной, которая, как нам кажется, исходит отнюдь не от того, кто ее формулирует, и адресуется отнюдь не к тому, кто ей внимает. Эта речь, одним словом, есть язык в языке» [Валери 1993: 323].

Индивидуальная речь позже также становится объектом исследования в семиотике и теории коммуникации, где она рассматривается под углом зрения коммуникативного треугольника (сообщение – отправитель – получатель). При этом предполагается, что внутренняя речь являет собой случай автокоммуникации , или внутренней коммуникации (Ю. М. Лотман). Искусство, полагает Ю. М. Лотман, представляя собой «вторичную моделирующую систему», как раз и описывается по модели внутренней коммуникации [Лотман 1970: 667–668].

Необходимо отметить, что ведущей линией в семиотических исследованиях на многие годы стало изучение индивидуальной речи с точки зрения получателя, или интерпретатора (К. Бюлер, Ю. М. Лотман, В. 3. Демьянков и др.). Даже в новейших работах по теории художественного текста (см., например, [Лукин 1999]) этот вектор остается руководящим. Думается, однако, что гораздо большей актуальностью и перспективностью обладает противоположный вектор исследования: от АВТОРА к СООБЩЕНИЮ, от ЧЕЛОВЕКА к ЯЗЫКУ. При таком подходе анализ индивидуальной речи проводится с опорой на то, как языковые процессы синтезируются в сознании говорящего, автора.

Видимо, подобную методику имел в виду Г. О. Винокур, когда говорил об «эстетике языка», которой характеризуется творческий метод автора, выражающий отношение автора к слову [Винокур 1945: 126]. Примерно в это же время такой подход пытался развивать и M. М. Бахтин, полемизируя с формалистическими и нормативистскими теориями художественных стилей. В его неопубликованных на тот момент (1940—50-е гг.) работах возникают такие термины, как «отношение говорящего к языку», «образ языка», «модусы жизни языка», «язык самоосознающийся» и т. п. (см., например, [Бахтин 1924]). Важен в свете нашей темы его тезис о том, что «художественное познание направлено именно на образ говорящего в его индивидуальной конкретности» [Там же: 290]. Правда, вся эта проблематика настойчиво выводилась Бахтиным за пределы лингвистики, в область «металингвистики». Так или иначе для современной теории языка подобные разыскания не потеряли, как нам думается, ни своей концептуальной продуктивности, ни – тем более – своей острой актуальности.

К такому же подходу тяготел, по крайней мере в 1920—40-х гг., и В. В. Виноградов, ставший уже позднее неявным оппонентом M. М. Бахтина. Все творения художественного слова, считал Виноградов, суть проявления одного поэтического сознания – сознания автора-творца. Понятие «языкового сознания», или «поэтического языкового сознания», очень частотно в терминологии Виноградова. Как правило, оно связывается с понятием «индивидуального стиля». Например: «<���…> стилистика допускает и иное отношение к индивидуальному стилю, когда он рассматривается как языковой микрокосм, и на основе его изучения намечаются пути для решения некоторых общих лингвистических проблем. В этом плане проникновение в индивидуальное языковое сознание и раскрытие в нем беспрерывности изменений не феноменальных, но субстанциальных, определение путей его развития становится необходимым условием лингвистического анализа» [Виноградов 1922: 347]. В.В. Виноградовым неоднократно подчеркивается действенный индивидуальный момент организации художественного языка по отношению к эстетической цели, устанавливаемой волей творца. Критикуя недостаточность сос-сюрианского семиологического метода, он заявляет: «<���…> акт становления литературного произведения не объясним из понятия системы, константных форм языка» [Виноградов 1980: 90]. Вместо константных, установленных форм, которые составляют общеязыковую систему, в художественном процессе мы наблюдаем формы подвижные, становящиеся. О них можно сказать словами Г. Шпета: «Здесь должна быть своя онтология, онтология динамического предмета, где течет не только содержание, но где сами формы живут, меняются, тоскуют и текут. Содержание языкового предмета, – живой смысл, – течет и осуществляется в живых, творимых и осуществляемых формах» (пит. по: [Зинченко 2000: 96]). Мир художественных форм находится, таким образом, в постоянной осцилляции между внутренними и внешними формами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

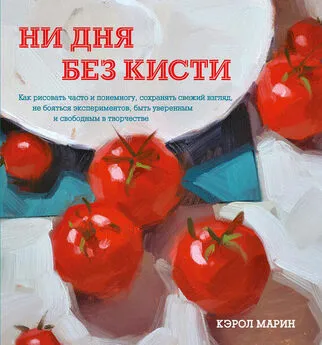

![Кэрол Марин - Ни дня без кисти [Как рисовать часто и понемногу, сохранять свежий взгляд, не бояться экспериментов, быть уверенным и свободным в творчестве]](/books/1099568/kerol-marin-ni-dnya-bez-kisti-kak-risovat-chasto-i.webp)

![Владимир Платонов - Лаборатория жизни [СИ]](/books/1102445/vladimir-platonov-laboratoriya-zhizni-si.webp)