Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Название:Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-9551-0318-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве краткое содержание

Содержание данной работы представляет интерес не только для лингвистов-теоретиков и филологов, но также и для широкого круга заинтересованных читателей, для которых вопросы языкового творчества и новаторства в мышлении, словесности и искусстве не являются праздным и посторонними.

Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По Р. Якобсону, «поэтическая функция предполагает интро-вертивное отношение к вербальным знакам как единству означающего и означаемого и является доминантой в поэтическом языке, который нуждается в особенно тщательном лингвистическом анализе <���…>» [Якобсон 1987]. Исходя из этого тезиса, формальная школа выдвинула на первый план проблему «грамматики поэзии» (см. [Шапир 1987]), т. е. особым образом организованной структуры поэтического языка. Хотя какой-либо цельной теории поэтического языка «формальной школой» разработано не было, в целом, как отмечает О. Г. Ревзина, «выделение поэтической функции имело для лингвистической поэтики столь же фундаментальное значение, что и постулаты знаковости и системности» [Ревзина 1998: 12]. Новым словом в науке стала трактовка поэтической речи не просто как стилевой разновидности языка, а как качественно иного состояния языка («<���…> поэтичность – это не просто дополнение речи риторическими украшениями, а общая переоценка речи и всех ее компонентов» [Якобсон 1975: 228]). Тем не менее нельзя не согласиться с утверждением, что «прямой переход от поэтической функции, как она определена Р. Якобсоном, к поэтическому языку как „системе возможностей“ оказался неосуществимым» [Ревзина 1998: 12]. Для этого необходимо было осознание качественного различия между поэтическим и естественным языком, а также углубление в специфику художественной речи как особой знаковой системы .

Еще несколько шагов вперед по пути понимания поэтического языка как особой системы было сделано В. М. Жирмунским и Г. О. Винокуром. Разграничивая два типа речи – научную и родственную ей практическую, с одной стороны, и поэтическую, с другой, – Жирмунский констатирует, что, в противоположность первым двум типам, «язык поэзии построен по художественным принципам; его элементы эстетически организованы, имеют некоторый художественный смысл, подчиняются общему художественному заданию» [Жирмунский 1919: 37]. В отличие от «формалистского» подхода, здесь поэтический язык определяется уже не функционально, а интенционально. Отсюда в терминологическом словаре Жирмунского возникают понятия типа «художественного упорядочения», «художественной телеологии», «внутренней телеологической структуры языковой формы» и т. п. Поэтика в его понимании должна быть наукой, изучающей поэзию как искусство, а любое стихотворение – как эстетический объект с языковой структурой.

Г. О. Винокур придерживается похожей точки зрения, выясняя отношения между лингвистикой и поэтикой: «Правильное расчленение поэтической структуры и есть, собственно говоря, решение задачи о предмете поэтики: интерпретировать отдельные члены этой структуры поэтика может по-своему – до этого нам пока нет дела, – но научиться отыскать их, увидеть их она может, очевидно, только у лингвиста» [Винокур 1925: 167]. Однако, оговаривает он, это не значит, что «поэтика есть „часть“ или „отдел“ лингвистики <���…> Совпадение схем этих свидетельствует лишь об одном: принципы, с помощью которых группирует свой материал поэтика, суть те же принципы, что и в лингвистике <���…> все эти отдельные структурные моменты в поэзии будут, очевидно, иметь совершенно иное качество, иную функцию и иной смысл, чем в слове вообще» [Там же: 166–167]. Таким образом, Г. О. Винокур добавляет к функционалистской теории поэтического языка «формалистов» важные элементы: соображение об иной качественности поэтического языка по сравнению с практическим и мысль об особой семантике художественного слова. Между тем он все же не делает решающего шага: от выделения «отдельных структурных моментов» художественной речи с их особыми параметрами – к установлению того специфического структурного целого, которое представляет собой поэтический язык. Приблизиться к такому принципиальному пониманию удается в 1920—30-е гг. таким разным авторам, как Г. Шпет, Б. Энгельгардт, М. Бахтин и В. Виноградов. С различных дисциплинарных позиций – Шпет со стороны философии, Энгельгардт со стороны литературоведения, Бахтин со стороны эстетики словесного творчества, Виноградов со стороны лингвистики – указанные исследователи приходят к сходным выводам, относящимся к проблеме художественного (поэтического) языка.

Необходимо отметить, что научное наследие Г. Г. Шпета далеко не в достаточной степени освоено лингвистической наукой, так же как гораздо большего признания заслуживает его вклад в лингвистическую поэтику и художественную семиотику. Это обстоятельство побуждает нас остановиться на его воззрениях более подробно, тем более что они имеют значимость и конкретно для нашей темы.

Г. Г. Шпет был первым среди русских гуманитариев, кто сознательно стал заниматься проблемой знака в философском и художественном контексте [7] Справедливости ради необходимо отметить, что пальму первенства в этой части Шпету отдают многие современные исследователи. См.: Звегинцев В. А. Что происходит в советской науке о языке (1980)//Сумерки лингвистики. Из истории отечественного языкознания. Антология. М., 2001. С. 474; Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. T. I. М., 1999. С. 681–683; Зинченко В. П. Мысль и Слово Густава Шпета (возвращение из изгнания). М., 2000; Почепцов Г. Г. Русская семиотика. М.; Киев, 2001. С. 204–218; Мечковская Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций. М., 2004. С. 38–42; Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого…»: Очерки интеллектуальной биографии Густава Шпета. М., 2004. С. 215–228, Ageeva I. V. Volosinov et G. Spet: deux points de vue sur la sémiotique // Langage et pensée: Union Soviétique années 1920–1930. Cahiers de l'ILSL. n° 24. 2008. P. 101–112; ср. также текст доклада: Freiberger E. Вклад Шпета в развитие семиотической эстетики // Первые Шпетовские чтения в Томске. Томск, 1991; и нашу работу [Фещенко 2008b]. Однако значимость фигуры Шпета в контексте семиотической эстетики и авангарда по сию пору остается нераскрытой.

. Значимость идей Шпета для русской лингвистики, герменевтики и семиотики вполне сопоставима с ролью Ф. де Соссюра и Ч. С. Пирса в западной традиции языковой теории. Он не только одним из первых в русской литературе упомянул термин семиотика (под которым понимал «онтологическое учение о знаках вообще»), но и явился автором оригинальных работ по теории знака, смысла и понимания. Среди них упомянем монографию «Язык и смысл», написанную в середине 1920-х гг. [8] На настоящий момент ее текст опубликован полностью в издании [Шпет 2005]. Ранее отрывки из него публиковались в след. изданиях: Шпет Г. Г. Язык и смысл // Логос. 1996. № 7; Шпет Г. Г. Глава из рукописи [Язык и смысл. Ч. 1]. – В кн.: Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого…»: Очерки интеллектуальной биографии Густава Шпета. М., 2004. С. 354–375.

; работу под названием «Герменевтика и ее проблемы», а также философское исследование «Явление и смысл».

Интервал:

Закладка:

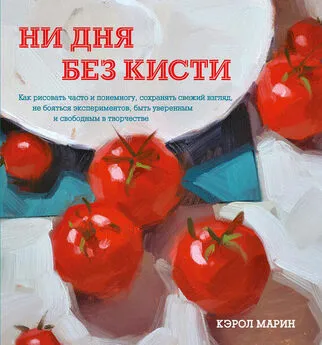

![Кэрол Марин - Ни дня без кисти [Как рисовать часто и понемногу, сохранять свежий взгляд, не бояться экспериментов, быть уверенным и свободным в творчестве]](/books/1099568/kerol-marin-ni-dnya-bez-kisti-kak-risovat-chasto-i.webp)

![Владимир Платонов - Лаборатория жизни [СИ]](/books/1102445/vladimir-platonov-laboratoriya-zhizni-si.webp)