Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Название:Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-9551-0318-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве краткое содержание

Содержание данной работы представляет интерес не только для лингвистов-теоретиков и филологов, но также и для широкого круга заинтересованных читателей, для которых вопросы языкового творчества и новаторства в мышлении, словесности и искусстве не являются праздным и посторонними.

Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, нами обрисованы в необходимом объеме те процессы, которые затронули науку и художественную мысль в период 1910—30-х гг. « Языковой поворот » (поворот к логосу / Логосу), или «возврат языка», выразившийся в самых различных дисциплинах и подходах, послужил тем фоном, на котором стали возможны эксперименты в поэтическом языкотворчестве . Эпоха исторического авангарда совпала с эпохой «языкового поворота». Чтобы выяснять семиотический и теоретико-лингвистический смысл этого совпадения, равно как и закономерности обоих процессов, недостаточно, на наш взгляд, общекультурологического экскурса в проблему. Необходимо сформулировать более детальный и специальный подход к этим явлениям. Для этого, прежде чем перейти к рассмотрению концепций и фактов языкового эксперимента, обратимся к творческим аспектам теории языка , которые помогут нам, как нам кажется, более адекватно интерпретировать суть творческого эксперимента в авангардном искусстве.

§ 2. « Язык как созидающий процесс » : концепции языка в лингвистике, семиотике и поэтике конца XIX – начала XX в

Широко известно, что основоположником современного языкознания был Вильгельм фон Гумбольдт, сформулировавший фундаментальные положения метода и философии лингвистической науки. Он же, по всеобщему признанию, определил основной вектор развития философии языка и лингвистической поэтики в XX в., через посредство своих ближайших учеников, последователей и интерпретаторов (X. Штейнталя, В. Вундта, A.A. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ). Многие лингвисты, философы и филологи, чьи концепции складывались в первых десятилетиях двадцатого столетия, находились под влиянием романтических языковедческих идей выдающегося немецкого ученого. Наиболее плодотворной из таких идей В. фон Гумбольдта оказался тезис о языкотворческой силе человечества. Язык, согласно философу, является постоянным стимулом народов и отдельных индивидуумов к духовному творчеству. Полнота действительности раскрывается в полноте человеческих языков. Задача же языковеда состоит в том, чтобы проследить и описать эту полноту с максимальным вниманием именно к творческой сущности языковых процессов, ибо «язык есть орган внутреннего бытия, само это бытие, находящееся в процессе внутреннего самопознания и проявления» (цит. по: [Звегинцев 1960: 68]).

Величайшим открытием Гумбольдта, сыгравшим решающую роль для всей последующей лингвофилософской мысли – от Г. Шпета до М. Хайдеггера – было то, что сущностью языка является беспрерывная деятельность духа, так как «бытие духа вообще может мыслиться только в деятельности» [Там же: 73]. Воздействие языка на человека «обуславливается его мыслящей и в мышлении творящей силой; эта деятельность имманентна и конструктивна для языка» [Там же: 70]. Отсюда идея о том, что язык следует рассматривать не как готовый продукт, но как созидающий процесс, как постоянную динамичную деятельность, превращающую звучащую материю в выражение мысли. Следовательно, по мысли Гумбольдта, внимание исследователя-лингвиста должно быть обращено к живым языкотворческим процессам, в том числе представленным в художественной литературе. Таким образом, научное творчество Гумбольдта закладывает основы динамических моделей языка, которые уже в XX столетии придут на смену статическим моделям описания языка.

Говоря о языкотворческих теориях рубежа XIX–XX вв., нельзя пройти мимо концепции выдающегося русско-польского лингвиста И. А. Бодуэна де Куртенэ, который одним из первых обратил особое внимание научной общественности на важность исследования живых языков. Век девятнадцатый ознаменовался рождением лингвистики как науки. В то же время знаменательно, что развитие языкознания происходило на почве классической филологии (греко-римской и индийской), а значит, имело своим преимущественным объектом мертвые языки. На базе их изучения возникло все сравнительно-грамматическое языкознание. Отмечая все несомненные положительные стороны этого обстоятельства, Бодуэн де Куртенэ между тем убедительно обосновал и многие недостатки такого рода учений. Так, применительно к области сравнительной фонетики он сетовал на крайний схематизм и «безысключительность», свойственные всем фонетическим обобщениям младограмматиков. С его точки зрения, «фонетические законы» слишком упрощают и схематизируют подлинную природу языка, в то время как «действительные „законы“, законы причинности, скрыты в глубине, в запутанном узле самых различных элементов. „Законы“ существуют, но не там, где их ищут» [Бодуэн де Куртенэ 1910: 208]. Не отрицая достижений предшествующего этапа в истории науки, Бодуэн был убежден, что в будущем объектом лингвистических исследований должна стать «жизнь языка», в которой существуют чрезвычайно сложные условия и законы и в которой мы имеем дело с множеством наиразличнейших комбинаций. «Мы должны, – призывает ученый, – принимать целый ряд условий, непосредственно действующих и в индивидуумах и в процессах социального общения , условий, включающих в себя также и общение индивидуума с самим собой». При обращении к живому человеческому языку возникает, таким образом, необходимость в более гибких, более дифференцированных инструментах анализа и методах исследования.

Для нашей темы важен также тезис Бодуэна де Куртенэ о том, что «сознание и воля людей могут до известной степени влиять на изменения языка» [Там же: 207]. До начала XX в. большинству лингвистов не приходила в голову такая мысль. Высказав ее, Бодуэн не просто сформулировал новую, прогрессивую истину о природе языка, но и в какой-то мере открыл теоретически путь для языкознания и языкотворчества будущего века. Тезис этот воплотился в жизнь как в сугубо научной плоскости (стараниями учеников самого Бодуэна – Л. В. Щербы, Е. Д. Поливанова, С. И. Бернштейна, В. В. Виноградова, В. А. Богородицкого и др.), так и в социальной сфере (дискуссии о языковом строительстве в СССР, ср. статьи Н. Ф. Яковлева, Л. П. Якубинского и др.), и в словесно-художественном эксперименте (В. Хлебников, А. Ремизов, А. Платонов и др.).

Необходимо отметить, что не все линии развития языкознания в XX в. продолжали традицию динамического понимания языка. Структуралистская парадигма, выдвинувшая модельный принцип описания языковых явлений, более тяготела к схематизации, классификации и типизации своего предмета, нежели к адекватному воспроизведению всего сложного многообразия языков, естественных и художественных. Лишь в самое последнее время исследователи, ранее представлявшие и разрабатывавшие структурную лингвистику в нашей стране и за рубежом, стали заново переосмысливать свои концепции в сторону мобилизации и дифференциации своего предмета. Так, А. Е. Кибрик принимает в отличие от общепринятой идеи о конечном числе языковых типов тезис о «бесконечном варьировании языка», и взамен метода дискретных оппозиций предлагает метод «континуальных шкал» [Кибрик 2003: 28]. В области семиотики концептов происходит осознание динамического типа отношений между концептами, т. е. «отношений, связывающих НЕ-сосуществующие концепты, скажем, исходный концепт и концепт, производный от него или вытеснивший его, занявший его место; это отношения производства, порождения, метаморфизма <���…> Одна сущность возникает из другой в динамике на основании их сходства» [Степанов 2004b: 11, 88]. Близкими к этому пониманию стоит признать попытки моделирования динамических процессов языка искусства [Лотман 1974: 543–556], а также исследования динамически-текучего и творчески-субъективного аспекта языковой деятельности [Гаспаров 1996].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

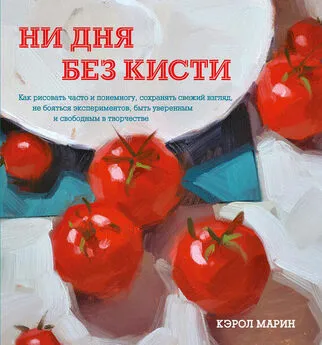

![Кэрол Марин - Ни дня без кисти [Как рисовать часто и понемногу, сохранять свежий взгляд, не бояться экспериментов, быть уверенным и свободным в творчестве]](/books/1099568/kerol-marin-ni-dnya-bez-kisti-kak-risovat-chasto-i.webp)

![Владимир Платонов - Лаборатория жизни [СИ]](/books/1102445/vladimir-platonov-laboratoriya-zhizni-si.webp)