Мария Ганькина - Грамматическая аптечка. Неотложная помощь в правописании

- Название:Грамматическая аптечка. Неотложная помощь в правописании

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ТеревинфDRM

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98563-416-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Ганькина - Грамматическая аптечка. Неотложная помощь в правописании краткое содержание

Предлагаемые методические ходы и дидактические материалы можно использовать практически в любом классе начальной и средней школы, независимо от темы урока.

Грамматическая аптечка. Неотложная помощь в правописании - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И только потом было предложено написать фразу (опять же одну на всех, например «Приятного аппетита!») от лица того или иного «загаданного» героя. Остальные группы, соответственно, должны отгадать, с какой он открытки.

Жаль, не помню деталей: кто что загадал-отгадал, какие были версии, хохмы, недоразумения…

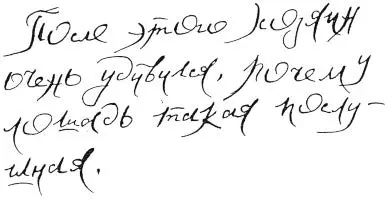

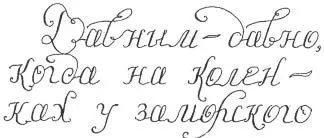

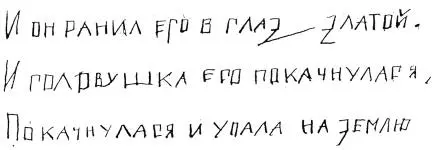

Сочинение Ани Охрименко и Кати Лапиной. Переписчик – Маленький Принц. Автор каллиграфического ряда – Таня Романова

А потом в классе появилась (коллега одолжил) роскошная книга по графологии с автографами разных выдающихся личностей. Книга сразу же стала невероятно популярна у пятиклассников. Записывались в очередь взять на один день домой. Образцы почерков ксерокопировались. Делались попытки воспроизвести тот или иной автограф. И даже в тетрадках по разным предметам писать «точно так же».

Классный самиздат

Потом мы стали собирать очередной выпуск детского литературно-каллиграфического журнала «Ижица». В ходе уроков словесности насочиняли мои ребята к концу года уже кучу всяких текстов. Были тексты «экскурсий по дому Толстого в Хамовниках» (с разными интересными деталями), рассказы по карикатурам Бидструпа (сочиняли в группах по четыре человека; задание – употребить как можно больше определений, а вот однородные они или нет – в том-то и закавыка), истории, построенные на антитезе (для затравки я принесла в класс два яблока, румяное и засохшее), былины «про наш класс», «рождественские истории» (ну очень «жалистные»!) и так далее.

Кстати, для нашего самиздата тексты набирали на компьютере специальные наборщики – вовсе не грамотеи, а просто-напросто те, у кого дома компьютер имелся в наличии. Таковых было немного – пять человек, и им, беднягам, пришлось нелегко: одним пальцем набирать тексты аж в восемь (разножанровых) отделов журнала! А в каждом отделе, между прочим, сочинений было – по числу учеников в классе. Да ещё потом корректорскую правку вносить. И не один раз.

Набирали с рукописных исходников – «чистеньких», поскольку в своё время они мной проверялись, а учениками неоднократно прорабатывались и переписывались. Однако при компьютерном наборе выскакивало множество «опечаток» (назовём их так). Потребовалась корректура. Корректорами работали сами авторы историй – сверяли очередной набор с исходником.

На этом этапе ещё и ещё раз грамматическая зоркость оттачивалась – и у наборщиков, и у корректоров…

И только потом, когда ни единой ошибочки нигде не осталось, один из наших классных пап взял дискету с текстами на работу и распечатал все литературные опусы пятиклассников на принтере.

Отрывок из истории, сочинённой Олей Савельевой. Переписчик – Гаргантюа. Автор каллиграфического ряда – Саша Панин

Как выбирали почерк

Литература литературой, однако журнал у нас был концептуально каллиграфический. И тут я набралась наглости и озвучила давнюю идею Вячеслава Букатова, которая в начале наших занятий каллиграфией казалась мне уж слишком фантастичной. А давайте, говорю, каждый выберет себе переписчика – кому бы он мог доверить такое ответственное дело, как переписывание одного из своих сочинений (правда, не своим почерком, но об этом дальше). Некоторые просто-напросто обменялись сочинениями – по дружбе. Но были и такие, кто долго и тщательно выбирал себе переписчика. А кому-то даже пришлось согласиться переписывать сочинения сразу у двоих.

Автор былины – Иван Смирнов. Переписчик – Буратино. Автор каллиграфического ряда – Лёша Плахотников

Как выбирался почерк? По совету Вячеслава Михайловича, устроили жеребьёвку. Каждый должен был написать на трёх бумажках три имени: одно – литературного героя, почерк которого «могу себе представить», второе – героя, почерк которого «не представляю», и третье – реального исторического лица. Бумажки клались в чью-нибудь шапку и перемешивались. А потом каждый вытягивал имя персонажа, чьим почерком ему предстояло работать.

Так появился «переписчик Буратино», «переписчик Гаргантюа», Маленький принц, Левша, Карлсон, Наполеон, Наталья Гончарова, Мальвина, Берендя и так далее – большей частью из любимых книжек, или из тех, что мы на уроках чтения в этом году читали, или из книги по графологии.

Сочинение Вари Гогуля. Переписчик – мальчик из рассказа Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке». Автор каллиграфического ряда – Вера Лысенко

Таким образом, у каждой работы должно было быть аж по три автора. Точнее, подписи под работами должны быть оформлены в три строки. В первой строке – имя сочинителяистории. Во второй строке – имя переписчика(того или иного персонажа, чьей рукой осуществлялся труд переписчика). И в третьей строке – автор каллиграфического ряда(ученик, «придумавший» своему переписчику почерк). Такая вот заморочка.

В отсутствие сканера

Помню, что мы довольно долго – несколько уроков – занимались этой самой перепиской. А долго потому, что ежели обнаруживалась грамматическая ошибка, то всю работу приходилось делать заново. Переписчики стонали, однако куда ж деваться: профессия обязывает, чтоб было без сучка без задоринки.

По самому удачному отрывку из каждой работы предполагалось разместить на страницах «Ижицы». Выбирались эти отрывки автором сочинения, принимавшим работу у переписчика. Время поджимало (конец учебного года), и даже отксерокопировать работы (о сканере тогда и речи не шло) не было возможности, потому что единственный на всю школу дохленький ксерокс окончательно сдох. Так что выбранные отрезки вырезали ножницами прямо из подлинников (сейчас ужас берёт!) и вклеивали в исходный экземпляр журнала, который всё больше начинал походить на чудовище Франкенштейна. Потом, правда, уже перед самым праздником, со стороны родителей нарисовалась возможность с исходного экземпляра отксерокопировать журнал на всех…

А вообще-то это целая история – как буквально по клочочкам, с заплатками, следами канцелярского клея и слёз, мы (спасибо, Катя, Варя, Ксюша, Вера и Настя!) сшивали наш каллиграфический журнал. Класс стал похож на кружок кройки и шитья. Не только столы, но и пол был выложен множеством разнокалиберных лоскутков. Тут и компьютерный набор, и каллиграфические вставки, и бумажки с названиями разделов (каждый из учеников сочинял их мало того что покаллиграфически, да ещё и «в стиле»), и полосочки с автографами – тоже «в стиле» литературного жанра того или иного сочинения…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: