Татьяна Кучер - Оценивание результатов обучения математике младших школьников в советский период

- Название:Оценивание результатов обучения математике младших школьников в советский период

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Издать Книгу»

- Год:2014

- Город:Austria, Vienna

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Кучер - Оценивание результатов обучения математике младших школьников в советский период краткое содержание

Монография предназначена для научных сотрудников, разработчиков нормативных документов по оцениванию знаний учащихся средней школы, преподавателей, студентов бакалавриата, магистрантов педагогических специальностей, учителей.

Оценивание результатов обучения математике младших школьников в советский период - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Оценка должна способствовать достижению каждым ребёнком необходимого уровня овладения предметными знаниями, умениями и навыками и одновременно формировать у детей деятельность, характерную для соответствующего возрастного периода. Такой подход к основному назначению оценки соответствовал целям обучения младших школьников 6–9 лет, обучающихся в новой одиннадцатилетней общеобразовательной школе [38, 114 и др.]. «Важнейшей целью начальной школы и её первого года обучения является подготовка детей к систематическому обучению, ориентированная на овладение всеми компонентами учебной деятельности, а не просто, как это полагалось ранее, на овладение классическим набором предметных знаний и умений чтения, письма и счёта» [118, с. 7]. Учебная деятельность – ведущая деятельность младших школьников. Она формируется у детей от 6 до 10 лет [38, с. 61–62].

Таким образом, цель оценивания результатов обучения математике младших школьников – обеспечить достижение каждым учащимся необходимого уровня овладения знаниями, умениями и навыками, определёнными программой, и, что наиболее существенно, формирование у него полноценной учебной деятельности.

Это не означает, что оценка должна стать всемогущим, универсальным средством в обучении, воспитании и развитии детей, которое, как правило, превращает её в самоцель. Об этом важном факте писал еще в 1916 году Бречкевич М. В.: «Не нужно навязывать учащимся баллов, не нужно их интересовать баллами. Не нужно ни грозить им, ни поощрять их баллами, ни без нужды осведомлять их об их баллах. Не то, чтобы рекомендовалось скрывать от учащихся выставленные им баллы, но при всяком случае необходимо отвлекать внимание учащегося от цифры и ставить его непосредственно лицом к лицу с познаваемым предметом. И только при таком применении цифровой системы, когда балльная система с того места, которое она заняла не по праву, будет снижена на третьестепенное, свое, место, тогда улучшена будет и вся вообще система обучения и воспитания» [24, с. 44].

Реализовать цели оценивания можно лишь в условиях, обеспечивающих эффективное осуществление всех важнейших функций оценки.

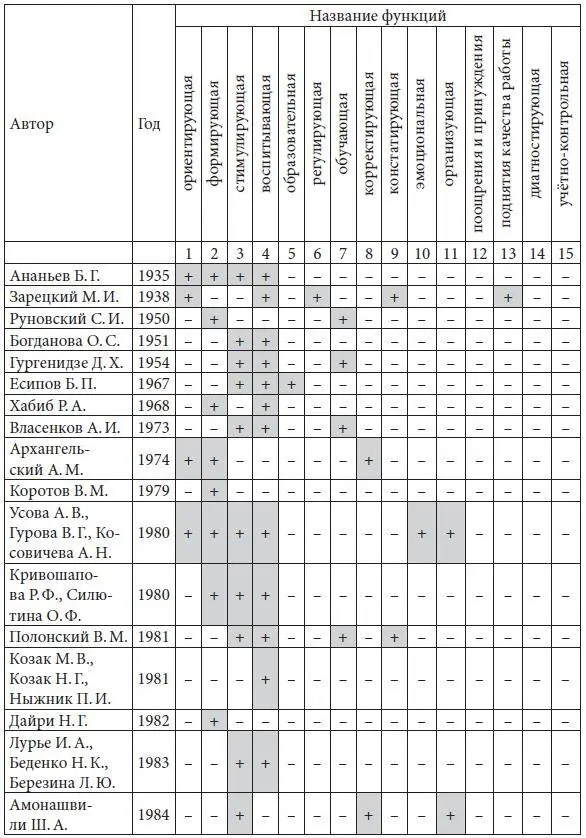

В психолого-педагогической советской литературе описывались различные функции оценки. Причём, у каждого автора номенклатура и содержание рассматриваемых им функций оценки в большинстве случаев были иные, чем у других авторов. Только нами было обнаружено 15 наименований функций оценки, не считая того, что некоторые авторы одну из рассматриваемых функций подразделяли ещё на ряд функций. Так, авторы Козак М. В., Козак Н. Г., Ныжник П. И. воспитывающую функцию оценки рассматривали состоящей из 9 парциальных (по их терминологии) функций. Она состоит из функций оценки: селективной, информирующей, ориентирующей, дифференцирующей, обучающей, контролирующей, стимулирующей, тормозящей и корректирующей. Помимо этого, авторы раскрывали (кстати, по-разному) разное число функций – от одной до шести. [Табл. 1].

Таблица 1. – Функции оценивания результатов обучения учащихся

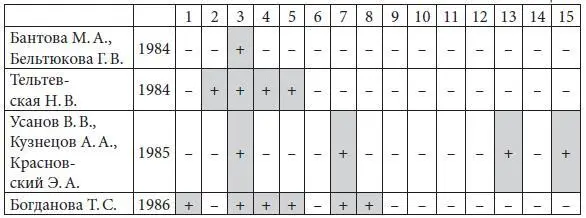

Окончание таблицы 1

Такое положение дел в теории и отсутствие необходимой методической подготовки учителя начальных классов по вопросам оценивания не могло обеспечить и не обеспечивало единообразия и объективности при оценивании результатов обучения учащихся. В силу того, что приводило к чрезмерному преувеличению учителями роли какой-либо одной функции оценивания, чаще всего стимулирующей.

Ориентация при оценивании на такое большое число (15) функций оценки, естественно, осложняло этот процесс на практике. Поэтому нами были выделены из этих функций важнейшие, объединив описанные выше функции оценки в несколько групп; уточнить трактовку этих функций.

Учебный процесс, его эффективность невозможны без учёта реального состояния овладения учебным материалом учащимися в каждый момент обучения. Попытки вести такой учёт без использования цифровых оценок в советской школе (1918–1935 гг.) не увенчались успехом. Более того, отмечалось снижение уровня получаемых результатов обучения, ухудшение дисциплины, отсутствие регулярности подготовки учащихся, как дома, так и в классе и др. [6, 57]. При введении в школьную практику отметок (пятибалльной системы оценивания) одновременно разрабатывались критерии и показатели сформированности знаний, умений и навыков с тем, чтобы «один и тот же уровень знаний одинаково оценивался во всех школах» [57, с. 133]. Это требование, постоянно предъявляемое нормативными документами к оцениванию результатов обучения учащихся, определяло возможность оценки установить по ней уровень овладения учащимися умениями, знаниями и навыками, иначе, ориентироваться в получаемых результатах обучения учителю, учащимся, родителям и другим. Поэтому, под ориентирующей функцией оценки понимаем возможность оценки устанавливать по ней уровень получаемых результатов обучения учителями, учащимися и другими .

Ориентирующая функция оценки выделялась многими учёными, исследующими проблему оценивания. Она рассмотрена учёными: Ананьевым Б. Г. [8], Зарецким М. И. [51], Элькониным Д. Б. [153], Усовой А. В., Гуровой В. Г., Косовичевой А. Н. [145], Амонашвили Ш. А. [6], Богдановой Т. С. [21] и др. Вместе с тем, в установленном нами смысле понятия «ориентирующая» функция оценки некоторые из перечисленных авторов применяли другой термин. Так, Руновский С. И. и Власенков А. И. использовали термин «обучающая» функция оценки [30, 126]. И, наоборот, говоря об «ориентировочной» функции оценки, имели в виду совершенно другое понятие, например, Тельтевская Н. В. [140]. Авторы Козак М. В., Козак Н. Г., Ныжник П. И. рассматривали ориентирующую функцию оценки, как часть воспитывающей [62].

Согласно принятой нами трактовки понятия «ориентирующая» функция оценки, считали целесообразным отнести эту функцию оценки к группе информирующих, поскольку оценка может ориентировать только благодаря той информации, которую содержит в себе.

В условиях коллективного обучения учащихся, когда наполняемость классов достигала более 40 учащихся, учителю трудно было сохранить в памяти достаточно полно и точно, даже на непродолжительное время, информацию о конкретных знаниях, умениях и навыках детей. Без такой информации правильно построить дальнейшее обучения учителю невозможно. Поэтому нужна фиксация (констатация) полученных в результате проверки знаний, умений и навыков детей выводов об успешности усвоения материала каждым ребёнком. Без такой информации с большей вероятностью у учителя мог создаваться «штамп» на каждого ребёнка: он либо перманентно «хороший», либо – «плохой». Значит ли это, что нужно фиксировать всё? На этот вопрос можно ответить словами А. С. Пчёлко: «Запись – это всем известный момент учётной работы. В нём-то собственно заключался весь учёт процесса учебно-воспитательной работы в старой школе. Так как этот процесс сводился только к проработке книжного материала, то учителю оставалось вести ежедневную запись в классном журнале того, что он «прошёл» за день… Это была запись работы и только… Не следует ли отсюда, что никакие записи – даже важнейших и основных моментов проработки программного материала – не нужны?.. При такой сложности педагогического дела никогда нельзя полагаться на память, иначе итоги и выводы после проработки будут строиться на неточных данных… Вся школьная работа должна строиться на принципе экономии времени, на правильном его распределении и продуктивном использовании… Стремиться к учёту случайных работ не следует» [97, с. 6, 7, 9].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: