Коллектив авторов - Острые кишечные инфекции в практике педиатра и семейного врача: руководство для врачей всех специальностей

- Название:Острые кишечные инфекции в практике педиатра и семейного врача: руководство для врачей всех специальностей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Нордмедиздат»

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-94869-125-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Острые кишечные инфекции в практике педиатра и семейного врача: руководство для врачей всех специальностей краткое содержание

Острые кишечные инфекции в практике педиатра и семейного врача: руководство для врачей всех специальностей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В связи с легкостью загрязнения воды и продолжительным сохранением в ней шигелл водный путь передачи инфекции является довольно частым. Способствуют развитию водных вспышек неблагоприятные погодные условия (дожди, паводки), аварии водопровода и канализации. Вспышки имеют взрывной и локальный характер, связаны с водоисточником. Заболевание характеризуется продолжительным течением.

Контактно-бытовой путь инфицирования наиболее характерен для детей раннего возраста. Факторами передачи являются загрязненные игрушки, посуда, постельное белье, дверные ручки, другие предметы домашнего обихода. При контактно-бытовом пути передачи обычно возникают спорадические случаи, значительно реже – вспышки.

Ведущий путь передачи при шигеллезе Григорьева-Шиги – контактно-бытовой, при шигеллезе Флекснера – водный, при шигеллезе Зонне – пищевой.

Заболеваемость. Шигеллезы имеют повсеместное распространение и занимают значительное место среди диарейных заболеваний в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Эволюция этиологической структуры шигеллеза обусловлена сменой ведущих возбудителей: S. dysenteriae, S. flexneri, S. sonnei. В 1920-1930-е гг. в структуре шигеллезов доминировали штаммы Григорьева-Шиги, вызывающие эпидемические вспышки. С начала 1940-х гг. возрос удельный вес шигеллеза Флекснера, стал регистрироваться шигеллез Зонне. С начала 1990-х гг. на фоне резкого изменения социально-экономических, санитарно-гигиенических и экологических условий жизни населения в некоторых регионах России отмечается процесс смены шигеллеза Зонне на шигеллез Флекснера 2а. В эпидемический процесс вовлекаются социально незащищенные слои взрослого населения, лица, ослабленные тяжелой сопутствующей патологией, дети из специализированных учреждений (дома ребенка, школы-интернаты, психоневрологические дома ребенка).

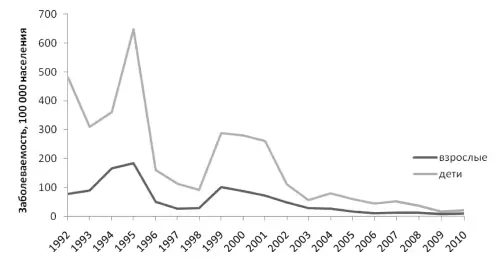

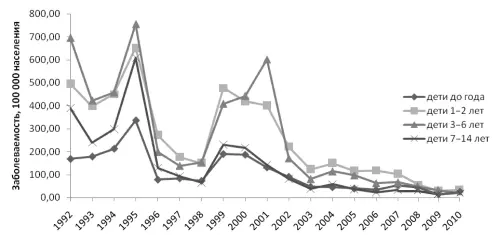

Динамика эпидемиологических показателей при дизентерии в Санкт-Петербурге представлена на диаграммах 5–6.

Возрастная структура. Удельный вес случаев шигеллеза у детей в общей структуре заболеваемости составляет 60–70 %. Наиболее восприимчивы дети в возрасте от 2 до 7 лет.

Сезонность. Заболеваемость шигеллезом регистрируется в течение всего года, однако пик приходится на летне-осенний период. Главную роль в сезонном повышении заболеваемости играют климатические факторы, увеличение потребления овощей, фруктов, купание в водоемах, загрязненных сточными водами, усиление миграции населения.

Иммунитет, вырабатываемый во время заболевания шигеллезом, нестоек и моноспецифичен – антитела вырабатываются только к тому виду и серотипу, который вызвал заболевание, что обусловливает повторные заражения.

Патогенез. Входными воротами является ротовая полость, где начинается воздействие на возбудителей факторов неспецифического иммунитета – лизоцима, макрофагов, нейтрофилов. В желудке под действием соляной кислоты, пищеварительных ферментов шигеллы частично гибнут, при этом высвобождается эндотоксин. Часть микроорганизмов попадает в тонкую кишку и под действием желчи разрушается. Далее возбудители достигают дистальных отделов толстого кишечника, где происходит как их размножение, так и гибель.

Диаграмма 5.Показатели заболеваемости бактериальной дизентерией среди различны групп населения, Санкт-Петербург, 1992–2010 гг

Диаграмма 6.Показатели заболеваемости бактериальной дизентерией детей различного возраста, Санкт-Петербург, 1992–2010 гг

При разрушении шигелл выделяется целый ряд токсичных продуктов, которые не только вызывают различные морфологические изменения в кишечнике, но и, всасываясь в кровь, приводят к развитию острого инфекционного токсикоза.

Токсины шигелл оказывают повреждающее действие на все органы и системы организма, прежде всего на ЦНС. Поражение нервной системы происходит как в результате непосредственного действия токсина на интерорецепторы сосудов нервной ткани, так и за счет сложных рефлекторных взаимодействий, возникающих в результате раздражения окончаний нервных волокон, расположенных в слизистой оболочке кишки. Изменения ЦНС имеют неспецифический характер: нарушаются взаимоотношения между процессами возбуждения и торможения в коре головного мозга, значительно страдают функции вегетативного отдела нервной системы. В начале болезни кратковременно преобладает тонус симпатической, а затем, уже более длительное время, парасимпатической нервной системы.

В остром периоде шигеллеза в крови повышается концентрация гистамина и ацетилхолина, снижаются ингибиторные свойства крови и содержание ацетил– и холинэстеразы.

Отмечаются изменения в эндокринной системе: усиливается деятельность коры надпочечников, нарушается гипофизарно-надпочечниковая регуляция и активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.

Дисфункция вегетативной нервной системы, гемодинамические расстройства, а также непосредственное действие токсина на сердечную мышцу приводят к поражению сердечно-сосудистой системы. У больных выявляются снижение сократительной функции миокарда, тонуса сосудов, кратковременное повышение артериального давления, систолический шум на верхушке сердца. При тяжелых формах возможно снижение артериального давления, развитие коллаптоидных состояний.

Эндотоксины шигелл усиливают проницаемость сосудистой стенки, увеличивают ее ломкость, резко снижают количество тромбоцитов, что нередко приводит к развитию ДВС-синдрома. В результате распада тромбоцитов выделяется большое количество серотонина, что обусловливает местный спазм сосудов и усиливает развитие циркуляторных расстройств. Эндотоксины шигелл активно воздействуют на печень, вызывая нарушение всех видов обмена (белкового, углеводного, жирового, витаминного) и снижение ее дезинтоксикационной функции. У большинства больных с острым шигеллезом нарушается экскреторная функция поджелудочной железы как в острый период, так и в период ранней реконвалесценции. Степень вовлечения в патологический процесс почек зависит от тяжести заболевания. При среднетяжелой и, особенно, тяжелой форме шигеллеза, происходит токсическое поражение почек: выявляются изменения в мочевом осадке (белок, эритроциты, цилиндры), увеличивается содержание мочевины и креатинина в сыворотке крови. В тяжелых случаях возможно развитие острой почечной недостаточности и гемолитико-уремического синдрома. В патологический процесс вовлекаются желудок, тонкая кишка, развивается гипермоторная дискинезия толстой кишки, нарушается капиллярная гемодинамика, появляется клеточная сенсибилизация.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: