Михаил Вейсман - Диабет: все о чем умолчали врачи

- Название:Диабет: все о чем умолчали врачи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Вектор»

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9684-1979-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Вейсман - Диабет: все о чем умолчали врачи краткое содержание

Иными словами, эта книга призвана помочь читателям понять, в чем их бессовестно обманывают, о чем умалчивают и до чего они могут додуматься сами.

Книга адресована широкому кругу читателей.

Диабет: все о чем умолчали врачи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, телу углеводы и известное количество жировой массы не просто нужны, а необходимы не меньше, чем воздух. Другое дело, что жировые отложения организм человека создает именно как некий энергетический резерв, к которому следует обращаться лишь в самых сложных ситуациях. Иными словами, при внезапно возрастающих физических или умственных нагрузках он не «умеет» превращать жир в энергию с такой скоростью, с которой требуется, – у него отсутствует подобный механизм. И из этого следуют две вещи: во-первых, что тучный человек способен после нескольких десятков приседаний упасть в обморок наравне с худым, и во-вторых, что лишний вес сгоняется фактически не в процессе нагрузок, а в течение нескольких последующих часов после них. На текущие же нужды тело расходует ту самую «фоновую» и «быструю» глюкозу – то есть уже находящуюся в крови и поступившую туда в результате первичного расщепления в желудке сахаросодержащей пищи.

Глюкоза из желудка и кишечника попадает в кровь, а ею разносится по всем тканям. Но понятно, что одного «разнесения» здесь мало и она должна каким-то образом захватываться каждой отдельно взятой клеткой этих тканей. Абсолютно все реакции и процессы в человеческом организме осуществляются с помощью парных друг другу рецепторов. То есть рецептор молекулы или более крупного «контейнера» (как, например, липопротеид или эритроцит), транспортирующего вещество, имеет свою пару на поверхности клетки – белок, активизирующийся только при появлении данной молекулы. В случае с глюкозой в крови она «путешествует» не в свободном состоянии, а при помощи специального белка – ее переносчика, который называется glut-4.

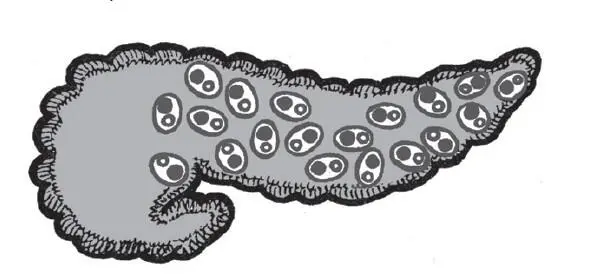

Однако этот белок обычно с клетками не связывается – то есть он неактивен. Активизировать его, «вызвать» к какой-то конкретной клетке и «попросить» прикрепиться к ее плазматической мембране может лишь другой белок – инсулин. Инсулин, белок с химической точки зрения, является гормоном, который производит поджелудочная железа (см. рисунок ниже) – вернее, группки отдельных клеток, имеющиеся в ее ткани (так называемые островки Лангерганса). Для того чтобы клетка могла «захватить» глюкозу из кровотока, поглотить и запустить цепочку реакций превращения, сперва она должна притянуть с помощью своего рецептора молекулу инсулина, тоже находящуюся в кровотоке. Именно в таком порядке, поскольку в отсутствие инсулина она, даже «захватив» каким-то чудом глюкозу, не сможет ее обработать.

Поджелудочная железа. Островки Лангерганса обозначены овалами

Изо всех тканей тела лишь головной мозг способен расщеплять глюкозу без участия инсулина. А это значит, что если по какой-либо причине молекула инсулина не появляется «в нужное время в нужном месте», клетка остается без питания, глюкоза же остается в крови в полной неприкосновенности. Что и называется диабетом.

По каким причинам инсулин вдруг может перестать связываться с клеткой? О, их довольно много. Прежде всего, он может вообще не вырабатываться в организме – как результат полной неспособности островков Лангерганса выполнять функции синтеза. Допустим, подобный эффект вызывается недоразвитием этих клеток вследствие генетического отклонения, полной их гибелью или, в конце концов, вынужденным удалением поджелудочной железы. Такой тип диабета (I тип) называется инсулинозависимым. Проявляется он быстро и считается «молодой» формой – то есть либо врожденной, либо просто поражающей людей в возрасте до 30 лет. Больные диабетом I типа обречены на регулярные инъекции инсулина в течение всей последующей жизни.

Однако возможен и сценарий несколько иного рода. Бывает, что в результате наследственной предрасположенности или под влиянием внешних факторов постепенно развивается своего рода резистентность жиров организма к собственному же инсулину. Инсулин-то вырабатывается поджелудочной в абсолютно нормальных количествах и бывает даже часто повышен, поскольку клетки его не используют. Такое случается, скажем, когда какой-либо из белков рецепторной пары (в молекуле инсулина и на клеточной мембране) сформирован не так, как «положено». Обычно структуры белков определяются данными генетического кода человека, поэтому подобные дефекты связаны с наследственностью самым непосредственным образом. Так или иначе это приводит к тому, что инсулин и парный ему рецептор попросту перестают «узнавать» друг друга – а значит, проникновение гормона в клетку становится невозможным.

С экзогенными (внешними) же факторами нередко связано другое отклонение того же порядка – когда системные нарушения обмена веществ провоцируют аналогичные сбои на клеточном уровне. Тогда глюкоза (даже при участии инсулина) не проходит полного цикла превращений или проходят его не все ее молекулы. В результате развиваются и постепенно усиливаются все те же симптомы нехватки глюкозы – по мере накопления таких «ошибок» и чисто возрастного снижения чувствительности клеток к биологически активным веществам. Это – диабет II типа, называемый еще инсулиннезависимым. В зависимости от этиологии, степени запущенности и скорости прогресса заболевания тут возможен вариант купирования его (хотя бы временного) с помощью диеты, корректировки веса и, нередко, назначения сахароснижающих препаратов.

Практика показывает, правда, что этап терапии без инсулиновых инъекций нечасто затягивается дольше, чем на 6–7 лет, а отсрочка более 10 лет считается чуть ли не эксклюзивной ситуацией.

Если говорить о пропорциях, то инсулиннезависимых диабетиков в мире – уверенное большинство, а именно около 90 % от общего числа заболевших. Но помимо этих двух основных форм современной медициной выделяются еще несколько. Наиболее четко определенные среди них – это гестационный диабет и собирательная категория MODY -диабетов, имеющих явные отличия от «классических» типов, однако не слишком распространенных.

Гестационный диабет возникает при беременности. По ее окончании он нередко проходит полностью. Наблюдается гестационный диабет в среднем в мире у 5 % беременных женщин и на самом плоде отражается крупными размерами (макросомией) и/или некоторыми характерными пороками развития. Наличие его у матери в этот период ухудшает дальнейшие прогнозы по вероятности для нее заболеть диабетом II типа. В том числе если «временный» диабет у нее регрессировал сам.

К MODY -диабетам относятся различные промежуточные нарушения – как бы почти патологии, отмечаемые среди тех же 5 %, только уже всей массы диабетиков. К числу MODY принадлежит и снижение секреторной активности островков Лангерганса, и уменьшение числа продуцирующих инсулин клеток, и врожденные дефекты или ненормально низкое число рецепторов инсулина. Это не болезнь как таковая, поскольку нехватка расщепляющего глюкозу гормона у подобных пациентов редко переходит в полное прекращение его выработки и не всегда даже вызывает симптоматику диабета. Такие больные, как правило, стабильны в своем состоянии, испытывают пониженный дискомфорт от симптомов и нуждаются разве что в очень небольшой компенсации. В случае с ними чрезмерное увлечение инсулиновыми инъекциями может даже ухудшить дело, потому им чаще всего рекомендуют диету, регулярную физическую активность и вспомогательные процедуры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: