Сергей Павлович - Медицинская паразитология с энтомологией

- Название:Медицинская паразитология с энтомологией

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2012

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2003-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Павлович - Медицинская паразитология с энтомологией краткое содержание

Дана систематика гельминтов, общая и частная характеристика трематодозов, цестодозов, нематодозов.

Представлены сведения о наиболее важных таксонах членистоногих, связанных с ними болезнях, методах подготовки к лабораторным исследованиям, учета численности и обзора.

Приводятся графы логических структур и таблицы, обобщающие основные сведения по каждой нозологической единице.

Для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по специальности «Медико-диагностическое дело».

Медицинская паразитология с энтомологией - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

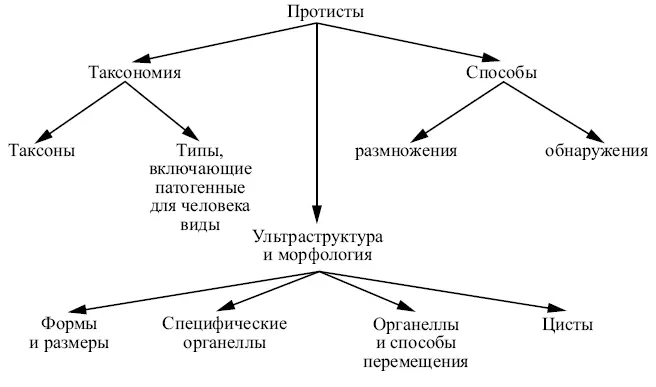

Ультраструктурные и морфологические особенности.

Общая характеристика. Как и грибы, протисты имеют зернистую цитоплазму, в которой содержится сферическое или овальное дифференцированное ядро (у жиардий – два), рибосомы, митохондрии, аппарат Гольджи, различные включения, вакуоли (везикулы, цистерны), фагоцитированные частицы и бактерии.

Форма и размеры. Конфигурация и размеры протистов обусловлены прежде всего плотностью их оболочки. У жгутиковых, ресничных и токсоплазм оболочка ригидна, в результате чего они имеют строго определенную форму. Так, жиардии и трихомонады – грушевидные, лейшмании и трипаносомы – веретенообразные, балантидии – яйцевидные. Размеры жгутиконосцев составляют 10–40 мкм в длину и 2–8 мкм в ширину, а балантидий – 30-150x20-110 мкм.

Паразитирующие внутри клеток особи округляются, уменьшаются в размерах (до 2-6х2-3 мкм) и утрачивают жгутики.

У амеб и плазмодиев малярии пелликула не обладает достаточной плотностью, поэтому при движении паразиты приобретают самую причудливую конфигурацию (от греч. amoibe – изменение, plasma – фигурное образование). Размеры активно передвигающейся вегетативной формы амебы составляют 30–80 мкм в направлении максимальной длины псевдоподий, а у слабоподвижных – просветной и предцистной форм – 12–20 мкм.

Эритроцитарные формы стадийного превращения плазмодия сравнительно невелики – от 1–2 мкм (мерозоиты, кольца) до размера диаметра эритроцита (зрелые шизонты).

Токсоплазми имеют двоякую форму – полулунную в клетках и округлую в цистах.

Специфические органеллы. Балантидии содержат две сократительные вакуоли; дизентерийная амеба – пищеварительные и сократительные вакуоли; жиардии – две эластичные нити (аксостиль); жгутиконосцы – базальные тельца (кинетопла-сты) и связанные с ними ризопласты, переходящие в жгутики, а трипаносомы и трихомонады, кроме того, ундулирующую мембрану

Жиардии в передней части имеют присасывательный диск, токсоплазмы – специальную органеллу, состоящую из коноида и микротрубочек, а балантидии – подобие ротовой полости, названное цитостомой, анальную пору, или цитопрокт, и фибриллы, несущие опорную функцию.

Органеллы движения и способы перемещения. Протесты подтипа Mastigophora передвигаются с помощью жгутиков: у трихомонад их четыре-пять, у жиардий – четыре пары, у лейшманий и трипаносом – по одному. Органеллами движения у балантидий служат многочисленные реснички. Передвижение дизентерийной амебы и плазмодиев малярии осуществляется посредством образования псевдоподий. Токсоплазмы перемещаются с помощью системы микротрубочек, покрывающих тело.

Цисты. В процессе паразитирования многие патогенные протесты образуют цисты, которые предохраняют возбудителей от гибели или обеспечивают длительное пребывание в организме человека. У амеб, жиардий и балантидий инцистирование происходит в просвете кишечника. При этом паразиты округляются, уменьшаются в размерах, покрываются плотной двухконтурной оболочкой.

Зрелая циста амебы меньше просветной формы (8-16 мкм) и отличается от последней, главным образом тем, что в ней содержатся четыре ядра.

Цисты жиардий – тоже с четырьмя ядрами и по размерам такие же, как и у амеб, но овальные.

Балантидии образуют круглые или овальные цисты, диаметр которых достигает 30–60 мкм.

Цисты токсоплазм формируются в тканях и представляют собой покрытые клеточной оболочкой округлые образования размером 50-200 мкм, сплошь наполненные цистозоитами.

Способ размножения. Жгутиковые размножаются поперечным и продольным делением, реже – половым путем; балантидии – поперечным делением, половым путем; дизентерийная амеба – простым делением; плазмодии малярии и токсоплазми – половым и бесполым путем.

Микроскопия и способы выявления.Обнаружение в патологических материалах патогенных протистов особых трудностей не представляет. Для этого исследуют мазки и дополнительно – толстую каплю крови. В препаратах, окрашенных по Романовскому – Гимзе, цитоплазма паразитов – голубая; ядро, блефаропласт и жгутики – красные. Испражнения исследуют в свежем виде с использованием нагревательного столика, что обеспечивает выявление псевдоподий у дизентерийных амеб и ресничек у балантидий.

Для обнаружения амебных цист к фекалиям добавляют концентрированный раствор Люголя, контрастирующий внутриклеточные структуры.

Граф 1

Дизентерийная амеба

Таксономия.Дизентерийная амеба, или Entamoeba histolytica , являющаяся возбудителем амебиаза, была открыта в 1875 г. Ф.А. Лешем и подробно изучена в 1903 г. Ф. Шаудиным. Видовое название Entamoeba histolytica (от греч. entos – внутри, amoibe – изменение формы) получила потому, что, развиваясь в подслизистом слое и просвете толстой кишки, вызывает расплавление (лизис) тканей.

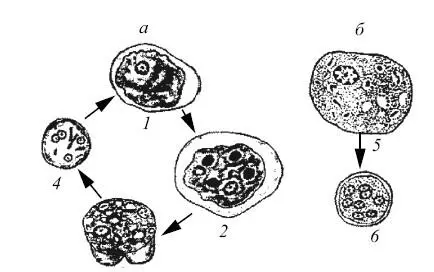

Рис. 11. Entamoeba histolytica (а) и Entamoeba coli (6): 1 – тканевая форма; 2 – большая вегетативная; 3 – просветная; 4 – 4-ядерная циста; 5 – вегетативная форма; 6 – 8-ядерная циста

Относится к подтипу Sarcodina (от греч. sarcodes – состоящий из мяса), надклассу Rhizopoda (корненожек), классу Lobosea , подклассу Gimnamoebia , отряду АтоеЫпа (т. е. с лопастевидными псевдоподиями «голые» амебы), семейству Endamoebidae.

Морфология.В цикле развития энтамеб различают две стадии: вегетативную (тканевую, большую, просветную, предцистную) и покоящуюся, или стадию цист (рис. 11, а). Все они имеют вид ядросодержащих телец. При этом вегетативные формы энтамеб (7, 2, 3) содержат 1 ядро, а цисты – от 1–3 (молодые) до 4 (зрелые); в центре каждого из них находится хорошо контурируемая карно сома в виде зернышка.

Разные формы амеб отличаются по размерам, структуре цитоплазмы и наличию фагоцитируемых частиц. Так, диаметр тканевых энтамеб не превышает 20–25 мкм, у больших вегетативных форм (forma magna) он колеблется от 30 до 60 мкм, у просветных (forma minuta) и пред цистных – уменьшается до 20–15, а у цист – до 9 мкм.

Цитоплазма тканевых и больших вегетативных форм неоднородна, так как состоит из хорошо преломляющей свет гомогенной эктоплазмы (внешнего слоя) и располагающейся под ней тонкозернистой эндоплазмы. У остальных форм амеб цитоплазма однослойная: вакуолизированная – у просветных и тонкозернистая – у предцистных форм и цист.

В цитоплазме больших вегетативных форм энтамеб часто содержатся эритроциты, у других форм – переваренные остатки пищи, в цистах – гликоген и хроматоидные палочки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: