Сергей Павлович - Медицинская паразитология с энтомологией

- Название:Медицинская паразитология с энтомологией

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2012

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2003-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Павлович - Медицинская паразитология с энтомологией краткое содержание

Дана систематика гельминтов, общая и частная характеристика трематодозов, цестодозов, нематодозов.

Представлены сведения о наиболее важных таксонах членистоногих, связанных с ними болезнях, методах подготовки к лабораторным исследованиям, учета численности и обзора.

Приводятся графы логических структур и таблицы, обобщающие основные сведения по каждой нозологической единице.

Для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по специальности «Медико-диагностическое дело».

Медицинская паразитология с энтомологией - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

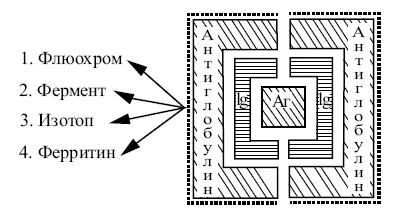

Наибольшее распространение как «метки» получили: 1) флюорохромы, в частности флюоресцеинизотиоцианат (ФИТЦ) – в реакциях иммунофлюоресценции (РИФ) и антикомплементарной РИФ; 2) железосодержащий белок ферритин – в иммуноэлектронной микроскопии вирусов и бактерий (иммуноферритиновая реакция); 3) ферменты (чаще перокси-даза) – для проведения иммуноферментного анализа (ИФА); 4) радиоактивные изотопы ( 125J) – для радиоиммунного анализа (РИА). Надо отметить, что в этих реакциях вместо антител метятся также антигены (рис. 8).

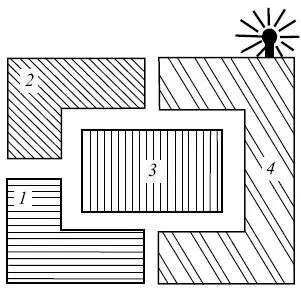

Рис. 8. Серологические реакции с использованием меченых антител: Аг – антиген; Ig – иммунная сыворотка

Серологические реакции с использованием меченых антител прочно вошли в практику экспресс-диагностики вирусных и бактериальных инфекций, широко применяются в идентификации и дифференциации антигенов микробного, животного и растительного происхождения.

Реакции иммунофлюоресценции

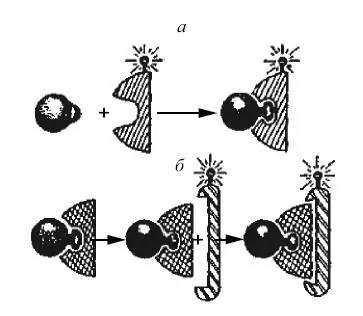

Имеются два варианта постановки РИФ (реакции Кунса) – прямая и непрямая реакции иммунофлюоресценции.

Прямая РИФ – простая одноэтапная реакция, но так как для ее выполнения требуется наличие большого количества меченных антимикробных сывороток, то ставится она реже непрямой, постановка которой обеспечивается одной меченной антисывороткой.

Рис. 9. Реакция иммунофлюоресценции: а – прямая; б – непрямая

Непрямая РИФ – двухэтапная реакция, в которой антиген вначале связывают немеченной видовой сывороткой, а затем образованный иммунный комплекс антиген – антитело обрабатывают меченной ФИТЦ антисывороткой, содержащей антитела против иммуноглобулина этого комплекса. Обычно на I этапе ее постановки в качестве видовой сыворотки используют иммунную кроличью сыворотку, полученную путем иммунизации животных соответствующим микроорганизмом, а на II этапе меченную ФИТЦ антикроличью сыворотку ослов или других животных, иммунизированных гамма-глобулинами кролика (рис. 9).

Постановка прямой РИФ. На обезжиренном предметном стекле из исследуемого материала делают тонкие мазки, а из органов и тканей – мазки-отпечатки. Препараты высушивают, фиксируют, наносят на них люминесцирующую сыворотку, взятую в рабочем разведении, и помещают во влажную камеру при температуре 37 °C на 20–30 мин (на 25^0 мин – при комнатной температуре). Затем для удаления избытка флюоресцирующих антител препарат промывают в забуференном изотоническом растворе хлорида натрия в течение 10–15 мин с последующим ополаскиванием в дистиллированной или проточной воде в течение 10 мин. Сушат при комнатной температуре и исследуют под люминесцентным микроскопом с использованием масляной иммерсионной системы.

Рис. 10. Антикомплементарная реакция иммунофлюоресценции: 1 – антитело; 2 – антиген; 3 – комплемент; 4 – антикомплементарная сыворотка, меченная ФИТЦ

Для оценки интенсивности специфической флюоресценции бактериальных клеток используется четырехплюсовая шкала: «++++», «+++» – очень яркая и яркая; «++», «+» – выраженная и слабая ободочная зеленая флюоресценция клеток. Обязательными являются три контроля: 1) обработка флюоресцирующими антителами гомологичных бактерий ( положительный контроль ); 2) гетерологичной культуры ( отрицательный контроль ); 3) незараженного материала ( отрицательный контроль).

Антикомплементарная РИФ. Реакция является модификацией РСК, индикаторной системой в которой служат антикомплементарные антитела, меченные ФИТЦ (рис. 10).

Непрямая антикомплементарная РИФ ставится следующим образом: препарат-антиген готовится на предметном стекле, как для РИФ, но на I этапе обрабатывается не одной иммунной сывороткой, а ее смесью с комплементом морской свинки, а на II этапе – антисывороткой, содержащей меченные ФИТЦ антитела к комплементу. Широкое использование антикомплементарной РИФ ограничено трудностью получения антикомплементарных антител и способа их «метки».

Иммуноферментный анализ

Иммуноферментный анализ (ИФА) основан на обнаружении иммунного комплекса, один из компонентов которого (антитело или антиген) мечен ферментом, способным разлагать субстрат (хромоген) с образованием окрашенных продуктов.

В настоящее время применяется только твердофазная модификация ИФА, пользуясь которой антитела или антигены сорбируются в лунках полистироловых планшетов (на твердой фазе). В большинстве случаев к твердой фазе присоединяются антитела, которые при инкубации с материалом улавливают специфический антиген в ближайшие 30 мин. К образовавшемуся при этом иммунному комплексу затем еще на 30 мин прибавляются меченные пероксидазой антитела, специфические то ли к его антигену, то ли к его антителу.

В итоге образуется иммунопероксидазный тройной комплекс, при добавлении к которому ортофенилендиамина с Н 20 2как хромогенного субстрата для пероксидазы через 10 мин происходит пожелтение. Результаты твердофазной модификации ИФА учитываются с помощью специального спектрофотометра.

Иммуноблотинг.В основе иммуноблотинга (blot – пятно) лежит идентификация антигенов и антител на пленке-носителе с помощью ИФА. Его используют, например, в диагностике ВИЧ-инфекции, разделяя белки вируса иммунодефицита человека методом электрофореза в полиакриловом геле. Вслед за этим на полосы преципитата в геле накладывают нитроцеллюлозную пленку и, продолжая электрофорез, переносят белки на нее. Затем пленку смачивают исследуемой сывороткой, а после инкубирования и отмывания от несвязавшихся антител, наносят на нее меченную пероксидазой антисыворотку к Ig человека и ортофенилендиамин как хромогенный субстрат. При образовании комплексов Аг+Ат+антисыворотка на пленке появляются окрашенные пятна.

Радиоиммунный анализ

Для проведения радиоиммунного анализа (РИА) антитела или антигены метят радиоактивными изотопами, и, в зависимости от метода и целей исследования, те или другие сорбируются на твердом носителе. Так, при конкурентном методе РИА в лунках полистироловых планшет сорбируются антитела. Затем к этим иммобилизованным антителам прибавляется исследуемый материал, содержащий специфический к ним антиген. После образования иммунного комплекса добавляют меченный 125J антиген, обладающий той же специфичностью к иммобилизованным в лунках антителам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: