Коллектив авторов - Клиническая патофизиология

- Название:Клиническая патофизиология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00511-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Клиническая патофизиология краткое содержание

Данные лекции базируются на основе учебной программы по дисциплине «Патофизиология» и предназначены для интернов, клинических ординаторов, аспирантов (адъюнктов), преподавателей курсов повышения квалификации, врачей, обучающихся в системе послевузовского профессионального образования, а также для студентов старших курсов медицинских вузов (курсантов).

Клиническая патофизиология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ключевыми звеньями патогенеза феномена «no-reflow» являются:

– обтурация сосудов микроциркуляторного русла микротромбами форменных элементов крови и фибрина, а также атероматозными массами (появляющимися в процессе разрушения атеросклеротических бляшек при ангиопластике и стентировании);

– сужение просвета микрососудов отечными клетками эндотелия;

– сдавление сосудов отекшими кардиомиоцитами;

– спазм артериол сердца под влиянием избытка катехоламинов.

«Оглушенный» миокард характеризуется более или менее длительным преходящим снижением сократительной функции ранее ишемизированного жизнеспособного миокарда при его реперфузии. В англоязычной литературе этот феномен обозначается как станнированный миокард (англ. stun – оглушать, ошеломлять). В клинике он нередко выявляется у пациентов со стенокардией стабильного и нестабильного течения, острым инфарктом миокарда, сердечной недостаточностью на фоне хронической ишемической болезни сердца.

Основными механизмами развития этого состояния считают:

– повреждение реперфузируемых клеток миокарда кальцием, который в избытке накапливается в них при возобновлении коронарного кровотока (ионы кальция вызывают разобщение окисления и фосфорилирования в митохондриях, интенсифицируют процесс липопероксидации, активируют внутриклеточные гидролитические ферменты, в том числе кальпаины, осуществляющие внутриклеточный протеолиз);

– чрезмерную интенсификацию липопероксидных процессов и потенцирование повреждения мембран и ферментов реперфузируемых кардиоцитов.

Спящий или гибернированный (англ. hibernate – быть в бездействии, находиться в зимней спячке) миокард проявляется стойким (но при эффективной реперфузии – обратимым) снижением контрактильной функции жизнеспособного миокарда. Причиной гибернации миокарда является его длительная гипоперфузия (в том числе при постишемическом восстановлении кровотока, но неадекватном для восстановления метаболизма и сократительной функции). Своевременное возобновление адекватного коронарного кровотока обеспечивает восстановление обмена веществ и сокращения миокарда.

К числу основных механизмов гибернации гипоперфузируемого миокарда относят:

– нарушение кальцийтранспортной функции саркоплазматической сети кардиомиоцитов;

– расстройство в них кальциевой регуляции взаимодействия актина и миозина;

– снижение содержания в клетках миокарда сократительных белков;

– массированный апоптоз кардиомиоцитов;

– их дедифференцировку и утрату специфических функций.

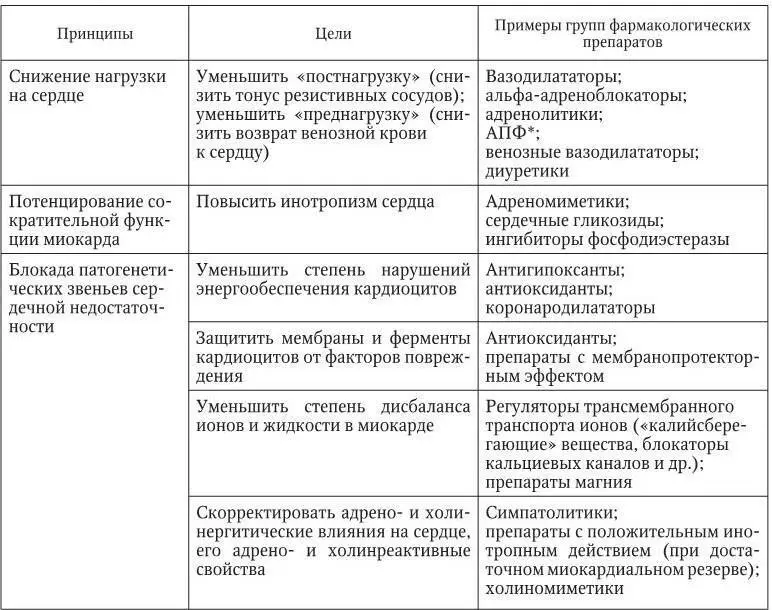

Лечебные мероприятия при ремоделировании и сердечной недостаточности проводятся комплексно. Они направлены на прекращение (снижение степени) патогенного действия причинного фактора (этиотропная терапия), разрыв звеньев механизма ее развития (патогенетическая терапия), потенцирование адаптивных процессов в сердце. При своевременном начале терапии и ее рациональном проведении возможна нормализация сердечной деятельности и системной гемодинамики.

В табл. 4.2 приведены основные принципы, цели и группы фармакологических препаратов, применяемых с целью патогенетической терапии недостаточности ремоделированного сердца.

Таблица 4.2

Принципы, цели и группы фармакологических препаратов для нормализации функции сердца при его недостаточности

* АПФ – ангиотензинпревращающий фактор.

В целом, клинические и экспериментальные исследования последних лет убедительно доказали, что наиболее эффективным способом устранения (или уменьшения степени) ишемии и ремоделирования сердца является рациональное проведение реперфузии миокарда. Это позволяет избежать ее возможного осложнения, восстановить оптимальную сократительную функцию сердца и адекватную системную гемодинамику.

Литература

Клиническая патофизиология: учебник / под ред. В. Ю. Шанина. – СПб.: СпецЛит, 1998 – С. 286–307.

Патология: руководство / под ред. М. А. Пальцева, В. С. Паукова, Э. Г. Улумбекова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 960 с.

Литвицкий П. Ф . Патофизиология: учебник:в2 т. – 5-еизд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Т. 2. – С. 342 – 362.

Патофизиология / под ред. В. А. Черешнева, В. В. Давыдова. – М., 2009. – Т. 2. – С. 137 – 173.

Патофизиология / под ред. В. Ю. Шанина. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2005. – С. 322 – 358.

ТЕМА 5

РАССТРОЙСТВА ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО ГУМОРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ ПАТОЛОГИИ

Сведения об анатомических образованиях, содержащих бесцветную жидкость, имеются в трудах Гиппократа и Аристотеля. Впервые описал лимфатические сосуды у собаки миланский ученый Гаспаре Азелли (1581 – 1626 гг.),аучеловека – швед Олаф Рудбек (1653 г.). С тех пор наука о лимфатической системе (ЛимфС) – лимфология входит в круг интересов анатомов. Клиническая лимфология была, и во многом остается, ограниченной лечением собственных заболеваний ЛимфС: лимфостазы, лимфадениты, слоновость и т. д. Однако при разных видах патологии лимфатическое и тканевое звенья гуморального транспорта в комплекс патогенетической терапии не входят. Это является просчетом исторически сложившейся лечебной медицины, до недавнего времени существенно ограничивавшим возможности лечения и оздоровления.

Научно-технический прогресс, достижения биологии и медицины подготовили почву для того, чтобы от познания строения и функций ЛимфС и тканевого (внесосудистого и клеточного) гуморального транспорта (ТГТ) перейти к решению задачи управления при патологии. Еще в конце позапрошлого века немецкий ученый Рудольф Вирхов сформулировал теорию клеточной патологии, которая несла прогрессивную для того времени идею терапии на уровне клеток. Камнем преткновения оказались окружающие клетки субстанции. В начале прошлого века выдающийся ученый академик А. А. Богомолец писал: «Перед медициной стоит огромной важности задача – научиться управлять состоянием той внутренней среды, в которой живут клеточные элементы, найти методы ее систематического оздоровления, очищения, обновления». Путь решения данной важной проблемы теоретической и практической медицины, несомненно, лежит через грамотное управление ТГТ и функциями ЛимфС.

Первые шаги в этой области при патологии осуществили хирурги в начале прошлого столетия. Это было лимфососудистое введение лечебных препаратов и дренирование грудного лимфатического протока. Однако из-за травматичности эти методы не нашли широкого применения. В 70-х гг. прошедшего столетия в экспериментах с моделированием патологических процессов Ю. М. Левиным была доказана важная (в ряде случаев ключевая) роль ЛимфС и ТГТ в развитии и исходе разных по этиологии и патогенезу заболеваний и были созданы атравматичные методы устранения возникающих нарушений. Эти методы позволили повысить эффективность как лечения многих болезней, так и оздоровления организма человека. Возник новый пласт врачебного мировоззрения – клиническая гуморология – теория и методы управления всеми звеньями гуморального транспорта. Проанализировав результаты практического использования созданных методов, Министерство здравоохранения СССР в 1986 г. издало приказ, предписывающий их широкое применение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: