Коллектив авторов - Клиническая патофизиология

- Название:Клиническая патофизиология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00511-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Клиническая патофизиология краткое содержание

Данные лекции базируются на основе учебной программы по дисциплине «Патофизиология» и предназначены для интернов, клинических ординаторов, аспирантов (адъюнктов), преподавателей курсов повышения квалификации, врачей, обучающихся в системе послевузовского профессионального образования, а также для студентов старших курсов медицинских вузов (курсантов).

Клиническая патофизиология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Местное нарушение образования лимфы может возникнуть как проявление собственной патологии лимфатической системы, но чаще бывает непременным компонентом любого локального патологического процесса (воспаление, опухолевый рост, тромбоз, венозная недостаточность, инфаркт и др.). Оно влияет на развитие заболевания и может предопределить его исход.

Неадекватность образования лимфы – несоответствие лимфообразования (даже если оно возросло) потребностям организма, органа или ткани в сложившейся физиологической или патологической ситуации.

Замедление лимфооттока . Сгущение лимфы и лимфостаз замедляют выход воды из лимфатических сосудов, что, естественно, отражается и на образовании лимфы.

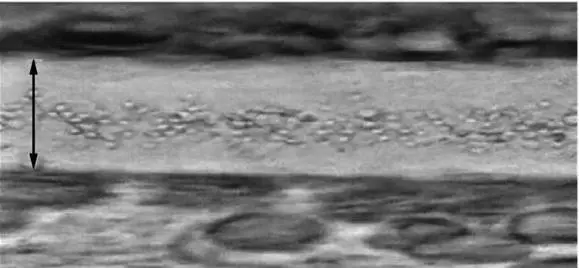

Транспорт лимфы и его нарушение. Строение лимфатического сосуда и движение в нем лимфы представлено на рис. 5.4 (диаметр сосуда обозначен стрелкой). Функционирование клапанного аппарата схематично дано на рис. 5.5.

Транспорт лимфы обусловливают внутренние и внешние (по отношению к ним) факторы.

Внутренние факторы: сила напорного давления вновь образованной лимфы; пропускная способность лимфатического русла; тоническая и пульсирующая активность лимфангионов; механические свойства стенки лимфатических сосудов (толщина, эластичность, регионарные особенности строения); вязкость лимфы; функциональная активность лимфатических клапанов.

Внешние факторы: пульсация кровеносных сосудов; перистальтика кишечника; движения диафрагмы; сокращения скелетных мышц; перепады давления крови, в том числе венозного, создающего отрицательное давление в грудном протоке.

Особо выделяют транспортную функцию лимфатических сосудов, зависящую от их сократительной способности.

Рис. 5.4 . Лимфатический сосуд. В центре – клетки белой крови, движущиеся с потоком лимфы

Основные причины расстройства транспорта лимфы:

– нарушение лимфообразования;

– уменьшение моторной активности лимфатических сосудов;

– ограничение пропускной способности лимфатического русла;

– увеличение вязкости и нарушение реологических свойств лимфы;

– ослабление действия стимулирующих транспорт лимфы внешних факторов (сокращений скелетных мышц и др.).

Классификация недостаточности транспорта лимфы

По происхождению:

– первичная недостаточность транспорта лимфы возникает вследствие интоксикации, паразитарной инвазии, радиоактивного облучения, врожденной недостаточности лимфатического русла в виде гипо- и аплазии, ангиоэктазии;

– вторичная недостаточность развивается вследствие патологических процессов в тканях воспалительного, опухолевого и склеротического генеза, недостаточности кровообращения, эндогенной интоксикации, хирургических вмешательств: экстирпации лимфатических узлов, резекции участков лимфатического русла.

По клиническому течению:

– острая недостаточность транспорта лимфы;

– хроническая недостаточность транспорта лимфы.

По объему:

– системная недостаточность транспорта лимфы;

– регионарная недостаточность транспорта лимфы.

По механизму развития:

– резорбционная недостаточность транспорта лимфы (обусловлена нарушениями образования лимфы);

– динамическая недостаточность (связана с несоответствием объема образующейся лимфы и пропускной способности лимфатического русла);

– механическая недостаточность (вызывается препятствием току лимфы).

По степени обратимости:

– обратимая или функциональная недостаточность транспорта лимфы (спазм сосудов, клапанная недостаточность, лимфотромбоз);

– необратимая или органическая недостаточност ь (обструкция, облитерация лимфатических сосудов и узлов, удаление их при хирургических операциях).

По механизму сужения лимфатического сосуда:

– компрессионная недостаточность транспорта лимфы (сдавление стенок лимфатических сосудов отеком, рубцом, опухолью);

– обтурационная недостаточность транспорта лимфы (увеличение вязкости лимфы, облитерация, закупорка просвета тромбом, эмболом, клетками опухоли);

– чрезстеночная недостаточность транспорта лимфы (нарушения структуры сосудистой стенки вследствие местного или общего патологического процесса).

По степени компенсации:

– компенсированная недостаточность транспорта лимфы (проявляется в усилении пропульсивной деятельности клапанов, раскрытии коллатералей, увеличении емкости лимфатического русла);

– декомпенсированная недостаточность транспорта лимфы сопровождается возникновением ретроградного тока лимфы и даже лимфостаза, хронические формы которого приводят к соединительнотканному перерождению лимфатических сосудов и развитию слоновости.

Свертываемость лимфы и ее нарушения.Свертываемость лимфы зависит от соотношения активности свертывающей, антисвертывающей и фибринолитической систем лимфы (т. е. активности системы САФ). До недавнего времени роль системы САФ лимфы в поддержании гомеостаза фактически не учитывалась. На экспериментальных моделях типовых патологических процессов показана важная роль этой системы в цепи причинно-следственных отношений возникновения, течения и исхода многих заболеваний. Это заставило внести систему САФ в число мишеней патогенетической терапии многих заболеваний.

Свертываемость лимфы реализуется при участии тех же факторов свертывания, антисвертывания и фибринолиза, что и крови. Однако своеобразие состава лимфы, ее реологических свойств и количественного соотношения факторов свертывания, антисвертывания и фибринолиза обусловливают определенные отличия формирования лимфостаза от гемостаза, которые заключаются в следующем.

Количество факторов свертывания в лимфе невелико, по сравнению с кровью концентрация фибриногена в лимфе ниже в два раза, фибриназы – в три раза, антиплазмина – в5раз. В лимфе мало акцелерин-глобулина и проконвертина, снижена суммарная активность калликреина и его предшественника – прекалликреина, а также недостаточно высокая тромбокиназная активность лимфоцитов.

Лимфа не содержит эритроцитов, в ней мало тромбоцитов (от 50 до 350 г/л). Поддержание текучести лимфы, ее свертывание и образование сгустка протекают фактически без участия этих клеток.

Лимфа свертывается значительно медленнее, чем кровь : в норме время ее свертывания составляет 20 – 40 мин. Удлинен период активации тромбопластина и образования тромбина. Значительно замедлена скорость перехода фибриногена в фибрин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: