Коллектив авторов - Клиническая патофизиология

- Название:Клиническая патофизиология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00511-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Клиническая патофизиология краткое содержание

Данные лекции базируются на основе учебной программы по дисциплине «Патофизиология» и предназначены для интернов, клинических ординаторов, аспирантов (адъюнктов), преподавателей курсов повышения квалификации, врачей, обучающихся в системе послевузовского профессионального образования, а также для студентов старших курсов медицинских вузов (курсантов).

Клиническая патофизиология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Количество факторов свертывания лимфы зависит от региональной специфики и физиологической активности дренируемой ткани .Оно различно в доузловой и послеузловой лимфе. В последней снижается количество фибриногена, противосвертывающих факторов, протромбинового комплекса; увеличивается содержание продуктов деградации фибрина.

Фибринолитическая активность лимфы значительно выше фибринолитической активности крови, что предопределено отсутствием ингибиторов фибринолиза.

Ретракция сгустка лимфы из-за малого содержания фибриногена выражена слабо и может затягиваться на сутки и более.

Причинами прижизненного свертывания лимфы могут быть травма, шок, воспаление, гипоксия, аллергия, дискинезия, эндо- и экзотоксикоз, некроз тканей, атеросклероз, другие заболевания и патологические процессы.

Пусковые механизмы повышения свертывания лимфы:

– превалирование количества и активности факторов свертывания над факторами антисвертывания и фибринолиза;

– замедление или прекращение лимфообразования и транспорта лимфы;

– повреждение стенок лимфатических сосудов и внесосудистых тканей;

– проникновение в лимфу тромбоцитов, эритроцитов, продуктов некробиоза, бактериальных токсинов, тканевого тромбопластина, гистамина и других факторов, усиливающих процесс свертывания лимфы;

– недостаточное поступление антикоагулянтов в лимфу;

– снижение фибринолитической активности лимфы.

Действие этих механизмов «запускает» процесс лимфотромбоза .Он развивается в лимфатических сосудах вокруг местного патологического процесса (например, воспаления, инфаркта, кровоизлияния, размозжения тканей).

Лимфотромбоз рассматривают как эволюционно сформировавшуюся системную защитную реакцию противодействия лимфогенной диссеминации продуктов некробиоза, патогенных микроорганизмов, клеток опухоли. Суть этой реакции в защите здоровых органов, систем и всего организма. «Обратная сторона медали» лимфотромбоза – расширение зоны локального патологического процесса, инициируемого задержкой и накоплением токсичных патогенных факторов. При некоторых заболеваниях, например злокачественном новообразовании, необходимо принять меры для уменьшения лимфатического дренажа, таящего угрозу лимфогенного распространения злокачественных клеток. В ряде патологических ситуаций такая задержка оказывается более опасной, чем ее отсутствие. Например, при инфаркте миокарда лимфотромбоз, ведущий к блокаде лимфатического дренажа и задержке продуктов некробиоза, вызывает гибель жизнеспособных миоцитов и увеличение массы некроза.

Лимфокоагуляция может быть диссеминированной. Ее, по аналогии с синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром), обозначают как синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания лимфы (ДВСЛ-синдром). Эти синдромы, как правило, развиваются параллельно, осложняют течение циркуляторных расстройств. Следовательно, терапию ДВС-синдрома необходимо проводить совместно с терапией ДВСЛ-синдрома.

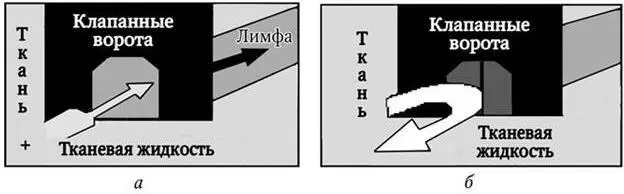

Лимфатический отек (лимфедема). Лимфедема —отек, обусловленный недостаточностью транспортной функции лимфатической системы. При нормальной лимфодренажной системе клапан открыт (рис. 5.5, а ), при нарушенной системе клапан закрыт (рис. 5.5, б ).

Выраженная степень такого нарушения – лимфатический отек, который может быть первичным и вторичным, острым и хроническим.

Первичная лимфедема возникает в результате врожденной дисплазии лимфатических сосудов.

Вторичная лимфедема развивается вследствие обструкции лимфатических путей и вызвана следующими причинами:

1) хирургическое удаление лимфатических сосудов и узлов; 2) эмболия лимфатических сосудов (опухолевыми клетками, конгломератами лимфоцитов, сгустками свернувшейся лимфы); 3) парез лимфатических сосудов после механического или радиационного повреждения.

Лимфедема нижних конечностей нередко сочетается с венозной недостаточностью, осложняется трофическими нарушениями и рожистым воспалением. Весьма серьезное осложнение лимфедемы – слоновость.

Рис. 5.5 . Нормальная ( а ) и нарушенная ( б ) лимфодренажные системы

Слоновость — заболевание, вызванное стабильным застоем тканевой жидкости и лимфы. Последнее приводит к разрастанию богатой коллагеном соединительной ткани, жировой клетчатки при минимальном представительстве нервных волокон, лимфатических и кровеносных сосудов. Слоновость может быть первичной (врожденной) и вторичной (приобретенной). Первичная слоновость обычно возникает вследствие дисплазии лимфатических сосудов. Вторичная слоновость – врезультате осложнения хронического, чаще обструктивного, лимфостаза.

Нарушения функций лимфатических узлов.Оттекающая от органа или ткани лимфа, как правило, проходит хотя бы через один лимфатический узел, но чаще через два и более, подвергаясь в них так называемой «физиологической обработке». При перфузии сыворотки, содержащей в 1 мл 600 млн колоний стрептококков, лимфатический узел задерживает 99 % вводимого их количества. Когда же количество поступающих в лимфатический узел токсичных метаболитов, метастазирующих клеток опухоли, продуктов некробиоза и других чужеродных веществ превышает физиологические пределы его барьерной способности, происходит их массовый прорыв в послеузловую лимфу и с ней через грудной проток – в кровь, со всеми связанными с этим негативными последствиями.

При разнообразной патологии лимфатических узлов, вызванной как внешними, так и внутренними (по отношению к лимфатическому узлу) патогенными факторами, могут нарушаться следующие его основные функции: 1) барьерная; 2) участие в лимфопоэзе; 3) обеспечение местного и системного иммунитета; 4) фагоцитирование поступивших с лимфой инородных тел; 5) синтез антител.

5.4. Состояние и роль лимфатической системы и тканевого гуморального транспорта при различных видах патологии

Нарушения функций лимфатической системы происходят под влиянием самых различных патогенных факторов. Сдвиги в ЛимфС и ТГТ при различных травмирующих внешних воздействиях носят типический характер.

Влияние перегревания организма на лимфатическую систему.Воздействие повышенной внешней температуры, сопровождающееся увеличением температуры тела до 38,5 – 39,0 °C, приводит к незначительным расстройствам микроциркуляции, ТГТ и лимфососудистого транспорта. Более выраженное перегревание ведет к метаболическим и деструктивным расстройствам. Показано, что изменения ТГТ, ЛД и транспорта в лимфатических сосудах при общей гипертермии носят фазовый характер, развивающийся в три стадии: компенсации, декомпенсации и комы (рис. 5.6).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: