Коллектив авторов - Стоматология

- Название:Стоматология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00452-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Стоматология краткое содержание

Учебник предназначен для выпускников стоматологических факультетов медицинских вузов, интернов, клиническим ординаторам и врачей общей практики.

Стоматология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Важнейшим фактором в развитии кариозного процесса является реактивность организма. По данным Д. А. Кузьмина [и др.] (2010), у детей с декомпенсированной и компенсированной формой кариеса отмечены повышенные относительные содержания цитотоксических клеток – CD8 +(27,23 и 24,76 %) по сравнению с интактными (21,9 %), сниженным относительным содержанием CD4 +(35,33 и 39,24 % против 40,31 % у интактных) и, как следствие, сниженным индексом СД4/СД8 клеток (1,32 и 1,59 против 1,85 у интактных).

Изменения гуморального звена иммунитета выявлены только при декомпенсированной форме кариеса и характеризовались увеличением уровня IgМ при снижении уровней IgА и IgG по сравнению с детьми, имеющими компенсированную форму и интактными.

Полученные данные показывают, что при кариесе, по-видимому, есть изменения регуляторных механизмов внутри иммунной системы, что проявляется активацией Т-цитотоксических лимфоцитов и снижением сывороточных IgA, IgG при компенсаторном увеличении IgМ. Следовательно, иммунная система, особенно при тяжелой форме кариеса, не остается безразличной к развитию кариеса, хотя воспалительный процесс в СОПР отсутствует.

Большое значение в системе защиты органов полости рта имеет ротовая жидкость. Она содержит 0,58 % минеральных компонентов (кальция, фосфора, фтора и др.). рН составляет 6,8 – 6,9. За сутки выделяется до 1,5 – 2 л. Функции ротовой жидкости многочисленны. К ним относятся: ополаскивание органов полости рта, нейтрализация кислот (бикарбонатами, фосфатами, белками), реминерализация эмали (фторидами, фосфатами, кальцием), создание защитной оболочки на поверхности зуба (гликопротеином, муцином), антибактериальное воздействие (антителами, лизоцимом, лактоферрином, лактопероксидазой), участие в пищеварении (амилазы, протеазы). Изменение объема секреции ротовой жидкости (гипосаливация) и ее биохимических свойств способствует развитию кариеса.

Решающим фактором в развитии кариеса является качество питания и частота употребления в пищу углеводов (сахарозы, глюкозы, фруктозы, лактозы и крахмала), которые образуют питательную среду для микроорганизмов.

Исследования (Кузьмина Д. А. [и др.], 2010) позволили получить данные о генах, кодирующих структурные компоненты костного метаболизма при кариесе у детей. Носительство А-, T-, В-аллелей полиморфных вариантов (ApaI, TagI, BsmI-полиморфизмы, соответственно) гена рецептора витамина D (VDR), H-аллеля Hind III полиморфизма гена остеокальцина, s-аллеля +12545GT полиморфизма CollA1, увеличивает относительный риск реализации кариеса разной степени интенсивности у детей. Увеличение числа этих аллелей в комбинациях генотипов у детей с кариесом ассоциировано с более тяжелым течением заболевания и снижением уровня его контроля. Присутствие же аллелей, для которых RR < 1: b (RR = 0,76[0,68; 0,84]), а (RR = 0,89 [0,75; 1,05]), T (RR = 0,77 [0,70; 0,85]), h (RR = 0,76 [0,69; 0,31]), S (RR = 0,74 [0,69; 0,81]), свидетельствует об их протективном значении в развитии кариеса.

Несмотря на то что в этиологии и патогенезе кариеса еще остается много неясного, требующего дальнейшего исследования, на данном этапе развития стоматологии можно заключить, что кариес зубов представляет собой патологический процесс экзогенного и эндогенного происхождения. Важнейшими факторами являются реактивность организма, наследственная предрасположенность. Вместе с тем сочетание таких благоприятных факторов, как профилактические мероприятия и осознанная пациентом необходимость в проведении гигиенического воспитания в школах с обучением детей правильной чистке зубов, уже через 1,5 – 2 года снижало прирост кариеса в таких группах на 40 %.

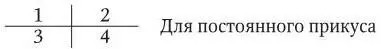

Для записи состояния зубов в клинических документах применяют специальную систему обозначения зубов, предложенную Международной федерацией дантистов (FDI), Международной организацией стандартов (ISO) и Всемирной организацией здравоохранения (WHO), где каждая половина верхней и нижней челюстей обозначена цифрой:

Зубы обозначаются номерами от первого резца до третьего моляра цифрами от 1 до 8 в каждой половине челюсти. Так, например, клык верхней челюсти справа соответствует цифре 13, а клык нижней челюсти слева обозначается цифрой 33.

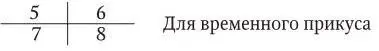

Для временного прикуса каждая половина верхней и нижней челюстей обозначаются цифрами:

Зубы временного прикуса обозначаются от 1 до 5 на каждой челюсти. Так, например, первый резец верхней челюсти справа обозначается цифрой 51, а второй резец нижней челюсти справа обозначается цифрой 72.

Соответственно Международной организации стандартов (ISO) разные поверхности зубов принято обозначать буквами:

окклюзионная – О (О);

мезиальная – М (М);

дистальная – Д (D);

вестибулярная (губная или щечная) – В (V);

лингвальная – Л (L);

радикулярная (корневая) – P (G).

КЛАССИФИКАЦИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ

Кариозный процесс характеризуется множеством признаков, на основании которых в клинике используются различные классификации:

1. Топографическая:

1) кариес в стадии пятна;

2) поверхностный кариес;

3) средний кариес;

4) глубокий кариес.

Данная классификация наиболее удобна в клинической практике и в настоящее время получила наиболее широкое распространение.

2. Анатомическая:

1) кариес эмали;

2) кариес дентина;

3) кариес цемента.

3. По локализации:

1) фиссурный;

2) аппроксимальный;

3) пришеечный.

С учетом локализации кариозного процесса часто используется классификация, предложенная Блэком (1914):

Класс 1 – полости, расположенные в ямках и фиссурах моляров и премоляров, язычной поверхности верхних резцов и вестибулярной и язычной бороздах моляров.

Класс 2 – полости на аппроксимальных (контактных) поверхностях моляров и премоляров.

Класс 3 – полости на аппроксимальных поверхностях резцов и клыков без поражения режущих краев.

Класс 4 – полости на аппроксимальных поверхностях резцов и клыков с поражением режущего края.

Класс 5 – полости в пришеечной области на вестибулярной и язычной поверхностях.

Американские стоматологи выделяют еще и 6-й класс.

Класс 6 – полости на режущем крае резцов и на вершинах бугров.

4 . По длительности течения:

1) быстротекущий;

2) медленнотекущий;

3) стабилизированный.

5 . По интенсивности развития кариеса:

1) компенсированный;

2) субкомпенсированный;

3) декомпенсированный (для детского возраста).

К02.0 Кариес эмали Стадия «мелового пятна» (начальный кариес).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: