Коллектив авторов - Диффузные болезни соединительной ткани

- Название:Диффузные болезни соединительной ткани

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00351-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Диффузные болезни соединительной ткани краткое содержание

Руководство предназначено для ревматологов, терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей) и студентов медицинских вузов.

Диффузные болезни соединительной ткани - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, в процессе длительной терапии происходит подбор индивидуальной поддерживающей дозы, которую принимают годами, но при стойкой клинической ремиссии она может быть снижена и даже отменена. Больные ДМ обычно хорошо переносят высокие дозы преднизолона, но в процессе длительной терапии могут возникнуть осложнения – синдром Иценко – Кушинга (ожирение, стрии и др.), остеопороз и стероидная спондилопатия, иногда с компрессионным переломом позвоночника, стероидный диабет, желудочно-кишечные кровотечения, инфекционные осложнения, миокардиопатии и др. Иногда на фоне приема высоких доз кортикостероидов появляются сердцебиение, гастралгии, повышается АД, возбудимость, нарушается психика, что требует симптоматической терапии, а иногда снижения дозы и комбинации ГКС с другими препаратами (иммунодепрессанты, НПВП и др.).

Избежать или снизить опасность осложнений позволяет альтернативный вариант лечения (обычно прием одноразовой дозы кортикостероидов через день утром), который можно рекомендовать после достижения определенного эффекта при использовании классической терапии и появлении начальных признаков синдрома Кушинга, что иногда трактуется как дополнительный аргумент в пользу эффективности лечения.

Дополнительный прием кальция (0,5 г в день) и витамина D (50 000 ЕД 1 – 2 раза в нед.), анаболических стероидов может замедлить развитие остеопороза. В период лечения высокими дозами кортикостероидов показаны препараты калия и антациды; при задержке жидкости – калийсберегающие диуретики; при склонности к гипертензии – гипотензивная терапия. При наличии у больного очагов инфекции и туберкулеза рекомендуются антибиотики, нистатин, противотуберкулезные средства и т. д.

Попытки лечения ДМ (ПМ) отдельными курсами или сравнительно малыми дозами кортикостероидов не увенчались успехом: прогноз этих больных значительно хуже, чем при использовании высоких доз препаратов.

При высокой клинико-лабораторной активности процесса, наличии висцеральных проявлений, прогрессирующей миопатии используется пульс-терапия высокими дозами метилпреднизолона (по 1000 мг), вводимыми внутривенно капельно на 0,9 %-м физиологическом растворе (500 мл) или 5 %-й глюкозе медленно в течение трех дней подряд.

В целом кортикостероидная терапия сохраняет свое ведущее место в лечении больных ДМ (ПМ).

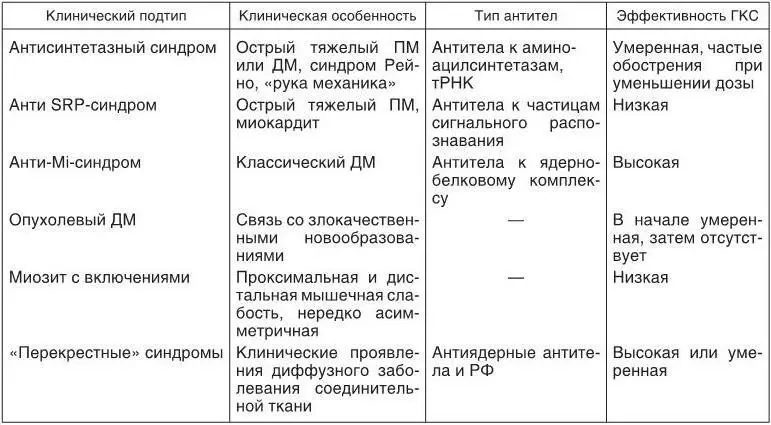

Эффективность ГКС терапии при различных клинико-иммунологических подтипах ИВМ представлена в табл. 3.

Таблица 3

Эффективность применения ГКС при лечении различных подтипов идиопатических воспалительных миопатий(Мазуров В. И., Беляева И. Б., 2005)

Вторая группа препаратов, активно используемых при ДМ (ПМ), — цитостатические препараты , которые применяются самостоятельно или в сочетании с кортикостероидами. Большинство клиницистов считают, что применение цитотоксических препаратов без адекватной терапии ГКС не позволяет контролировать течение ДМ (ПМ). При сочетанном применении с ГКС роль цитостатиков сводится к так называемому «стероидсберегающему» действию (возможность достигнуть клинический эффект в ответ на меньшую дозу ГКС). При ДМ (ПМ) применяют метотрексат (МТ), азатиоприн (АЗ) и алкилирующие производные (циклофосфамид (ЦФ), хлорбутин ). Показаниями для назначения цитостатиков являются:

1) резистентные к максимально высоким дозам ГКС формы ДМ (ПМ);

2) наличие сопутствующих заболеваний или побочных эффектов, ограничивающих возможность адекватной терапии ГКС;

3) принадлежность больных ДМ (ПМ) к определенным клинико-иммунологическим подтипам, особенностью которых является плохой ответ на ГКС.

Развитие стероидной резистентности, для преодоления которой приходится назначать цитотоксические препараты, часто наблюдается у больных, которым не проводилась адекватная терапия ГКС в течение длительного времени (18 и более месяцев) от начала болезни.

Наиболее предпочтительным препаратом является метотрексат, который обладает наименьшим спектром побочных эффектов и канцерогенностью среди цитотоксических препаратов. На второе место можно поставить азатиоприн, в то время как алкилирующие агенты (циклофосфан, хлорбутин) целесообразно назначать только при неэффективности терапии метотрексатом и азатиоприном.

Метотрексат. В целом эффективность МТ варьирует от 50 до 75 % и не зависит от пути его введения (перорально или внутривенно). Внутримышечное введение МТ не рекомендуется, так как оно может индуцировать повышение уровня КФК и тем самым затруднить оценку эффективности лечения. Доза МТ при пероральном приеме составляет от 7,5 мг/нед. до 25 – 30 мг/нед. Лечение следует начинать с небольшой дозы, постепенно увеличивая ее (по 0,25 мг/нед.) до оптимальной. Больным, плохо переносящим прием препарата перорально, МТ можно вводить внутривенно. Внутривенное введение рекомендуется начинать с 0,2 мг/кг в неделю, увеличивая дозу по 0,2 мг/кг через каждые 7 дней. При повышении дозы МТ его токсичность оценивают через 6 дней после приема препарата, а при достижении кумулятивной дозы (1500 мг) показана биопсия печени. Как и при лечении ГКС, дозу МТ следует снижать постепенно под контролем клинических показателей и уровня КФК. Существует две схемы отмены МТ – по 1/4 от еженедельной дозы или путем увеличения интервалов между приемами препарата в начале до двух недель, затем до четырех.

Азатиоприн. Назначается в дозе 2 – 3 мг/кг/сут. Лечебная доза составляет 100 – 150 мг/сут. Максимальный клинико-лабораторный эффект AЗ проявляется только через 6 – 9 мес. после начала приема препарата. Поддерживающая доза АЗ составляет 50 мг/сут.; дозу снижают по 25 мг по той же схеме, что и метотрексат.

Алкилирующие производные. Циклофосфамид редко эффективен при ДМ и ПМ, и его следует использовать для лечения больных, резистентных к метотрексату и азатиоприну. В то же время некоторые исследователи наблюдали клинический эффект у больных, резистентных к ГКС на фоне лечения ЦФ в дозе 500 мг в 3 недели. Имеются единичные сообщения об эффективности хлорбутина (4 мг/сут.) у больных ДМ (ПМ), которые до этого последовательно получали высокие дозы ГКС, МТ, AЗ, пульс-терапию метилпреднизолоном без выраженного клинического эффекта.

Новое направление в фармакотерапии ДМ (ПМ) связано с использованием циклоспорина. Имеются сведения об успешном лечении циклоспорином как больных ювенильным дерматомиозитом, так и ДМ (ПМ) взрослых больных. При этом начальная доза циклоспорина составляет 5 мг/кг/сут., а с последующим снижением до поддерживающей дозы равной 2 – 2,5 мг/кг/сут. Показанием к применению этого препарата является резистентность к комбинированной терапии преднизолоном и другими цитостатиками. При лечении циклопорином устойчивый клинико-лабораторный эффект достигается в среднем через 3 мес. после начала приема препарата, что позволяет полностью отменить прием ГКС либо снизить их дозу на 50 % и более.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: