Коллектив авторов - Общий уход за пациентами

- Название:Общий уход за пациентами

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00547-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Общий уход за пациентами краткое содержание

Общий уход за пациентами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При средней степени риска (контакт со слизистыми и поврежденной кожей; оборудование, контактирующее со слизистыми и поврежденной кожей; биологический материал) используются все способы деконтаминации (дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация).

Все способы деконтаминации применяются и при высокой степени риска (стерильные полости, стерильные ткани, кровь и сосудистая система).

Соблюдение правил асептики и антисептики является важным условием профилактики ВБИ.

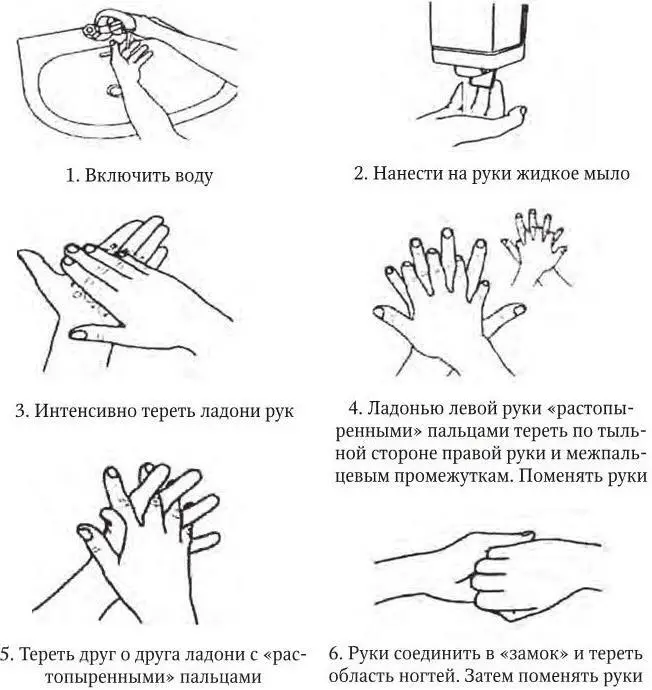

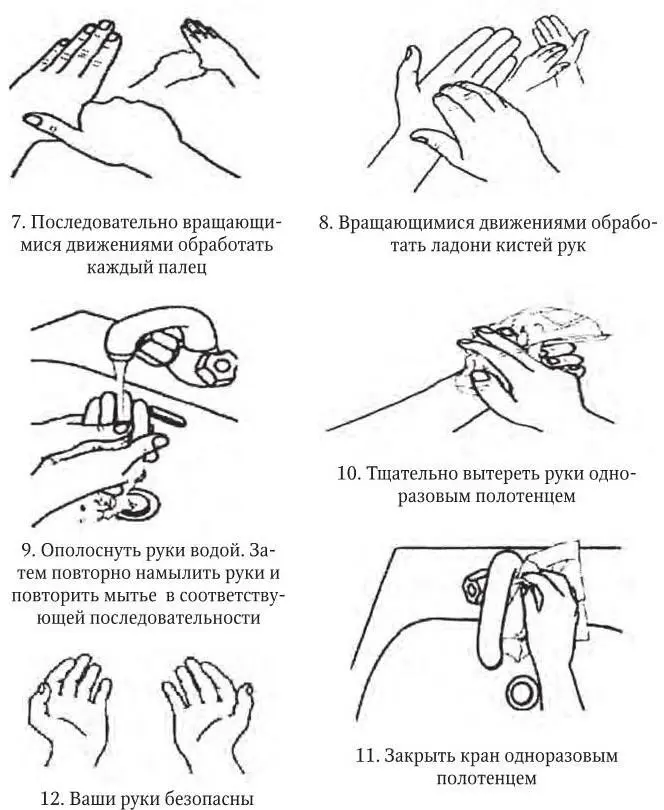

В 1843 г. Оливер Холмс впервые пришел к выводу, что врачи и средний медперсонал заражают своих пациентов «лихорадкой» через немытые руки, а в 1847 г. Игнац Земмельвейс провел одно из первых в истории эпидемиологии аналитическое эпидемиологическое исследование и убедительно доказал, что очищение рук медицинского персонала является важнейшей процедурой, позволяющей предупредить возникновение ВБИ. Именно открытия Земмельвейса положили начало современным представлениям о мерах профилактики инфекций в области хирургического вмешательства (ИОХВ). Выделяют три уровня деконтаминации рук: социальный, гигиенический и хирургический. Социальный уровень мытья рук используется в обиходе. Хирургический – в хирургии (перед операциями). Гигиеническая обработка рук используется медицинскими работниками с целью обеспечения инфекционной безопасности пациента и медперсонала. Мытье рук осуществляется в определенном порядке, указанном на рис. 19, с двукратным намыливанием. Продолжительность каждого действия – не менее 10 с.

Рис. 19. Последовательность гигиенической обработки рук

После мытья кожу рук можно обработать кожным антисептиком (химическим веществом, обладающим антимикробным действием и предназначенным для деконтаминации рук).

Большое значение в профилактике ВБИ имеет применение индивидуальных средств защиты (халатов, медицинских костюмов, колпаков, беретов, масок, очков, щитков, бахил, передников и т. д.). Особое место среди этих средств профилактики ВБИ занимают перчатки. Использование перчаток снижает риск профессионального заражения при контакте с пациентами и их биологическим материалом, а также при контаминации рук персонала транзиторными возбудителями с последующей их передачей пациентам. В большинстве случаев с этой целью используются одноразовые чистые перчатки. Стерильные перчатки применяются при манипуляциях, связанных с доступом к стерильным участкам организма (полостям, сосудам, мочеполовой системе, трахеобронхиальному древу и пр.), когда существует опасность инфицирования больного.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ: ВИДЫ И СПОСОБЫ. ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА: ЭТАПЫ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Дезинфекция (от фр. dés – уничтожение, лат. infectio – заражение) – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в объектах внешней среды, в том числе в изделиях медицинского назначения.

В грубой и примитивной форме дезинфекция имела место еще в древние времена, когда при особо губительных вспышках эпидемий население и власти прибегали к помощи «окуривания» пахучими веществами, к зажиганию костров, сжиганию зараженных жилищ и вещей и пр. С развитием бактериологии и эпидемиологии, особенно после открытия асептики и антисептики как методов обеззараживания при операциях, появились более эффективные методы дезинфекции.

Немало содействовали развитию дезинфекции и те военно-санитарные мероприятия, которые приходилось проводить во время войн для дезинфекции поля битвы (уборка трупов) и для борьбы с «военными» эпидемиями. Теоретическое обоснование дезинфекции и ее методы продолжают видоизменяться с развитием бактериологии. В конце XIX в. (70 – 80-е гг.) стали появляться отдельные дезинфекционные учреждения, оборудованные с учетом требований науки, стали точнее определяться индивидуальные для каждой инфекции пути возникновения и передачи болезнетворных агентов. Это стало предметом более тщательного изучения в отношении биологических свойств инфекций и устойчивости последних к внешним агентам. В результате значительно видоизменились методы дезинфекции, их подбор стал индивидуальным по отношению к отдельным группам инфекционных заболеваний. Действия по шаблону уступили место строгому выбору тех или иных методов дезинфекции применительно к каждой отдельной инфекции и, более того, к каждому отдельному случаю.

Крупнейший английский хирург и ученый Джозеф Листер считается создателем хирургической антисептики.

Д. Листер (1827-1912)

Джозеф Листер работал в Королевском лазарете в городе Глазго и долго пытался выяснить причину высокого уровня смертности пациентов после проведенных операций. У несчастных стремительно развивалась гангрена, и они погибали. Листер старался соблюдать в своем отделении чистоту, однако этих мер было недостаточно.

Многие врачи утверждали, что причиной инфекций в больнице являлись «миазмы» – вредные испарения. Однако это объяснение не удовлетворило доктора.

В 1865 г. он прочитал работу Луи Пастера, в которой высказывалась теория о том, что болезнь вызывают микробы. Хирург вдруг понял, что лучший метод предотвратить послеоперационное заражение – убить всех микробов до того, как они попадут в открытую рану. 12 августа 1865 г. во время операции он использовал в качестве антисептика карболовую кислоту, а впоследствии разработал перечень антисептических процедур. Он не только тщательно мыл руки перед каждой операцией, но еще подвергал полной санитарной обработке все инструменты и одежду.

В результате за период с 1861 по 1865 гг. уровень послеоперационной смертности в мужском отделении снизился до 45 %, а к 1869 г. – упал до 15 %. Нововведения Листера произвели революцию в хирургии и спасли миллионы жизней.

Однако еще до того, как был изучен вопрос о возбудителях заразных болезней, российские ученые занялись поиском методов дезинфекции. В первую очередь следует указать на работы основоположника отечественной гигиены Алексея Петровича Доброславина (1842 – 1889), уделявшего внимание дезинфекции. Он разрабатывал способы обезвреживания нечистот, одним из первых рекомендовал применение получаемого от паровозов насыщенного водяного пара для дезинфекции вещей в специально оборудованном для этого герметически закрытом вагоне. Уже в то время А. П. Доброславин разделил понятия «дезинфекция» и «дезодорация». Очень важно отметить, что он первым определил сущность вопросов дезинфекции: что подлежит дезинфекции, когда и чем надо проводить ее. Ученый указал на то, что без знания ответов на эти вопросы остаются неясными цели и задачи дезинфекции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: