Коллектив авторов - Внутренние болезни. Том 1

- Название:Внутренние болезни. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00475-2, 978-5-299-00474-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Внутренние болезни. Том 1 краткое содержание

Первый том издания посвящен заболеваниям сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, заболеваниям почек и органов дыхания. Второй том содержит главы, в которых рассматриваются заболевания системы крови, желез внутренней секреции, системные поражения соединительной ткани и болезни суставов, иммунодефициты, синдром хронической усталости, фармакотерапия в гериатрической практике, а также аллергические заболевания. Изложение построено по традиционному плану с описанием этиологии и патогенеза, современной классификации, клинических проявлений, методов диагностики и лечения заболеваний внутренних органов. В каждом разделе представлены примеры формулировки диагнозов, описаны наиболее часто встречающиеся осложнения заболеваний и методы их профилактики.

Учебник соответствует программе, утвержденной Министерством здравоохранения РФ, и предназначен для студентов 4—6-го курса медицинских вузов.

Внутренние болезни. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прогностически наименее благоприятной является концентрическая гипертрофия левого желудочка. Кроме размеров полостей и толщины стенок сердца эхокардиография позволяет оценить систолическую и диастолическую функции левого желудочка.

Для диагностики поражения магистральных артериальных сосудов проводится ультразвуковое исследование общей сонной артерии. Признаком гипертрофии стенки артерии является умеренное увеличение толщины слоя интимамедия. Величина этого показателя, превышающая 1,3 мм, расценивается как признак атеросклеротического поражения артерии. С помощью допплерографии на сосудах лодыжки и плеча может быть более точно, чем по результатам обычного измерения АД, рассчитан лодыжечно-плечевой индекс, снижение которого считается косвенным признаком выраженного атеросклероза артерий нижних конечностей. В последние годы большое значение в оценке вероятности развития сердечно-сосудистых осложнений придается снижению эластичности (повышению жесткости) крупных артерий, вследствие которого увеличивается скорость распространения пульсовой волны. Увеличение скорости распространения пульсовой волны на участке между сонной и бедренной артериями сопряжено с повышенным риском осложнений.

Рис. 1.2. Типы ремоделирования левого желудочка

Диагностика патологии почек и уточнение их функционального состояния базируются на результатах исследования уровня креатинина в сыворотке крови и экскреции белка с мочой. У всех больных рассчитывается клиренс креатинина по формуле Кокрофта – Гаулта или скорость клубочковой фильтрации по формуле MDRD. У всех больных проводится исследование наличия белка в моче при помощи тест-полосок. При отрицательном результате рекомендуется применение специальных методов выявления микроальбуминурии, диагностическим критерием которой является потеря белка в количестве 30 – 300 мг/сут. Микроальбуминурия расценивается не только как диагностический критерий нефропатии, но и как признак системной сосудистой патологии. Существует непрерывная прямая связь между количеством альбумина в моче и риском сердечно-сосудистых осложнений.

Исследование глазного дна целесообразно выполнять у молодых пациентов и больных с тяжелой АГ. Небольшие изменения сосудов сетчатки являются неспецифическими и нередко выявляются вне связи с АГ. Выраженные изменения (экссудаты, кровоизлияния, отек соска зрительного нерва) ассоциируются с повышенным сердечно-сосудистым риском.

Для оценки состояния головного мозга все более широко применяются такие высокоинформативные методы исследования, как компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. С помощью этих методов могут быть выявлены перенесенные (в том числе и бессимптомно) мозговые инсульты, уточнены локализация и характер патологических изменений в ткани головного мозга. При обследовании пожилых пациентов иногда требуется оценка когнитивных функций. С этой целью применяются специальные тесты и опросники.

Перспективным направлением обследования больных ГБ является генетический анализ, результаты которого могут дать важную информацию об индивидуальных этиопатогенетических особенностях заболевания, а также позволить прогнозировать эффективность и безопасность антигипертензивной терапии.

Диагноз.Диагностика ГБ осуществляется путем исключения симптоматических (вторичных) АГ. В целом доля пациентов с вторичными АГ относительно невелика и составляет около 5 % от общего количества больных с повышенным АД. Тем не менее диагноз ГБ становится правомерным только после того, как будет доказана несостоятельность предположений о наличии у пациента других патологических процессов, сопровождающихся АГ.

В диагнозе необходимо указать стадию заболевания. ГБ I стадии предполагает отсутствие поражения органов-мишеней, ГБ II стадии – наличие изменений в одном или нескольких органах-мишенях, ГБ III стадии – наличие ассоциированных клинических состояний. В диагнозе должны быть отражены основные факторы риска, поражение органов-мишеней и ассоциированные клинические состояния. Степень АГ обязательно указывается у пациентов с впервые выявленным повышением АД. В остальных случаях (на фоне терапии) отмечается достигнутая степень АГ. При отсутствии ассоциированных клинических состояний в силу своей высокой прогностической значимости ГБ в диагнозе указывается первой. У больных с ассоциированными клиническими состояниями, характеризующимися более сильным негативным влиянием на прогноз, особенно протекающими в острой форме, ГБ может занимать в структуре диагноза не первую позицию.

Примеры диагнозов:

1. ГБ I стадии. Степень АГ – 2. Дислипидемия. Риск 2 (средний).

2. ГБ II стадии. Степень АГ – 3. Дислипидемия. Гипертрофия левого желудочка. Риск 4 (очень высокий).

3. ГБ II стадии. Степень АГ – 2. Дислипидемия. Ожирение I степени. Нарушение толерантности к глюкозе. Риск 3 (высокий).

4. ГБ III стадии. Достигнутая степень АГ – 1. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, перемежающаяся хромота. Риск 4 (очень высокий).

5. ИБС, острый коронарный синдром. 27.08.09. ГБ III стадии. Степень АГ – 1. Риск 4 (очень высокий).

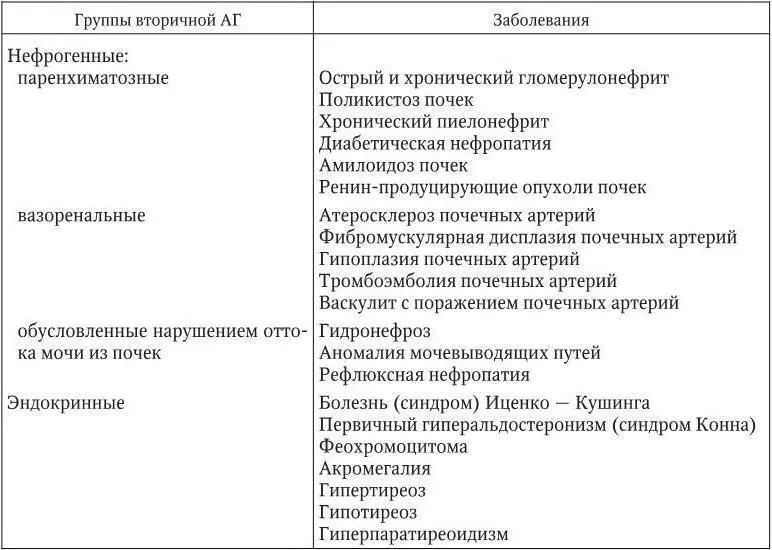

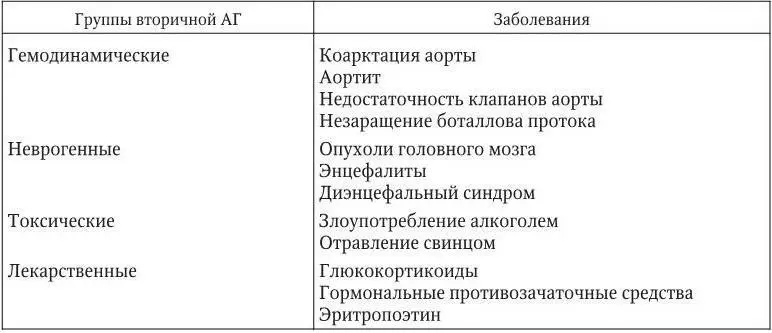

Дифференциальный диагноз.Существует много заболеваний, клиническая симптоматика которых включает АГ. К признакам общего характера, позволяющим заподозрить симптоматическую АГ, относится раннее (в возрасте до 20 лет) или, напротив, позднее (у лиц старше 65 лет) начало заболевания, быстрое достижение АГ III степени (> 180/100 мм рт. ст.), тяжелое поражение органов-мишеней, рефрактерность к антигипертензивной терапии. Основные группы заболеваний, сопровождающихся повышением АД, указаны в табл. 1.8.

Таблица 1.8

Основные причины вторичной артериальной гипертензии

Наиболее часто вторичная АГ развивается вследствие патологии почек. Нефрогенные АГ могут быть обусловлены заболеваниями, вызывающими поражение паренхимы почек, сужением почечных артерий и нарушением оттока мочи из почек. Второе место по частоте занимают симптоматические АГ, развивающиеся вследствие эндокринных заболеваний – главным образом, патологии гипофиза и надпочечников. Третья группа причин симптоматических АГ – это патологические состояния, связанные с анатомическими дефектами сосудистой системы, вследствие которых формируются нарушения центральной гемодинамики. Из вторичных АГ гемодинамического генеза в практике чаще всего встречается коарктация аорты. Четвертая группа вторичных АГ обусловлена неврологическими заболеваниями: энцефалитами, опухолями головного мозга, диэнцефальным синдромом и др. Наконец, пятую и шестую группы причин повышения АД симтоматического характера составляют токсические и медикаментозные воздействия. К их числу относятся отравление свинцом, алкоголь-индуцированная АГ и применение ряда лекарственных препаратов, обладающих гипертензивным эффектом (глюкокортикоиды, гормональные противозачаточные средства, эритропоэтин и др.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: