Коллектив авторов - Общая вирусология с основами таксономии вирусов позвоночных

- Название:Общая вирусология с основами таксономии вирусов позвоночных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Общая вирусология с основами таксономии вирусов позвоночных краткое содержание

Общая вирусология с основами таксономии вирусов позвоночных - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Транскриптивные комплексы . У сложно устроенных РНК-содержащих вирусов животных транскрипция происходит не на матрице голой РНК, а в составе вирусных нуклеокапсидов или сердцевин (транскриптивные комплексы). Связанные с геномом капсидные белки не только не препятствуют транскрипции, но и необходимы для нее, обеспечивая правильную конформацию тяжа РНК, защиту его от клеточных протеаз, связь отдельных фрагментов генома друг с другом, а также регуляцию транскрипции.

Вновь синтезированные иРНК выходят из транскриптивных комплексов и транспортируются к рибосомам.

4.5 Трансляция

Синтез белка в клетке происходит в результате трансляции иРНК. Трансляцией называется процесс перевода генетической информации, содержащейся в иРНК, на специфическую последовательность аминокислот. Иными словами, в процессе трансляции осуществляется перевод 4-буквенного языка азотистых оснований на 20буквенный язык аминокислот.

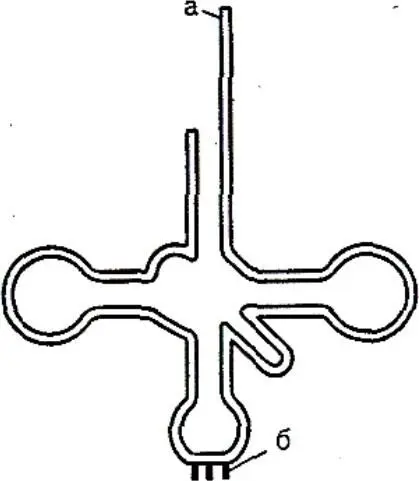

Транспортные РНК. Свою аминокислоту тРНК узнают по конфигурации ее боковой цепи, а специфический фермент аминоацил-синтетаза катализирует ассоциацию тРНК с аминокислотой. В клетке существует большое количество разнообразных видов тРНК. Поскольку для каждой аминокислоты должна быть своя тРНК, количество видов тРНК должно быть не меньше 20, однако в клетке их значительно больше. Это связано с тем, что для каждой аминокислоты существует не один, а несколько видов тРНК. Молекула тРНК представляет собой однонитчатую РНК со сложной структурой в виде кленового листа (рисунок 22). Один ее конец связывается с аминокислотой (конец а), а противоположный – с нуклеотидами иРНК, которым они комплементарны (конец б).

а – участок связывания с аминокислотой; б – участок связывания с иРНК (автикодон).

Рисунок 22 – Строение транспортной РНК

Три нуклеотида на иРНК кодируют одну аминокислоту и называются «триплет» или «кодон», комплементарные кодону три нуклеотида на конце тРНК называются «антикодон».

Рибосомы. Синтез белка в клетке осуществляется на рибосоме. Рибосома состоит из двух субъединиц, большой и малой, малая субъединица, примерно, в два раза меньше большой. Обе субъединицы содержат по одной молекуле рибосомальной РНК и ряд белков. Рибосомальные РНК синтезируются в ядре на матрице ДНК с помощью РНК-полимеразы. В малой рибосомальной субъединице есть канал, в котором находится информационная РНК. В большой рибосомальной субъединице есть две полости, захватывающие также малую рибосомальную субъединицу. Одна из них содержит аминоацильный центр (А-центр), другая – пептидильный центр (Пцентр).

Фазы трансляции. Процесс трансляции состоит из трех фаз:

1) инициации;

2) элонгации;

3) терминации.

Инициация трансляции. Это наиболее ответственный этап в процессе трансляции, основанный на узнавании рибосомой иРНК и связывании с ее особыми участками. Рибосома узнает иРНК благодаря «шапочке» на 5'-конце и скользит к 3'концу, пока не достигнет инициаторного кодона, с которого начинается трансляция. В эукариотической клетке инициаторным кодоном является кодон АУГ или ГУГ, кодирующие метионин. С метионина начинается синтез всех полипептидных цепей. Вначале с иРНК связывается малая рибосомальная субъединица. К комплексу иРНК с малой рибосомальной субъединицей присоединяются другие компоненты, необходимые для начала трансляции. Это несколько молекул, которые называются «инициаторные факторы».

Их, по крайней мере, три в прокариотической клетке и более девяти в эукариотической клетке. Инициаторные факторы определяют узнавание рибосомой специфических иРНК и, таким образом, являются определяющим фактором в дискриминации между различными иРНК, присутствующими в клетке, как правило, в избыточном количестве.

В результате формируется комплекс, необходимый для инициации трансляции, который называется инициаторным комплексом. В инициаторный комплекс входят:

1) иРНК;

2) малая рибосомальная субъединица;

3) аминоацил-тРНК, несущая инициаторную аминокислоту;

4) инициаторные факторы;

5) несколько молекул ГТФ.

В рибосоме осуществляется слияние потока информации с потоком аминокислот. Аминоацил-тРНК входит в А-центр большой рибосомальной субъединицы, и ее антикодон взаимодействует с кодоном иРНК, находящейся в малой рибосомальной субъединице. При продвижении иРНК на один кодон тРНК перебрасывается в пептидильный центр, и ее аминокислота присоединяется к инициаторной аминокислоте с образованием первой пептидной связи. Свободная от аминокислоты тРНК выходит из рибосомы и может опять функционировать в транспорте специфических аминокислот. На ее место из А-центра в П-центр перебрасывается новая тРНК и образуется новая пептидная связь, в А-центре появляется вакантный кодон иРНК, к которому немедленно присоединяется соответствующая тРНК и происходит присоединение новых аминокислот к растущей полипептидной цепи (рисунок 23).

1 – большая рибосомальная субъединица; 2 – малая рибосомальная субъединица; 3 – иРНК; 4 – растущая полипептидная нить.

Рисунок 23 – Синтез белков на полисомах

Элонгация трансляции . Это процесс удлинения, наращивания полипептидной цепи, основанный на присоединении новых аминокислот с помощью пептидной связи. Происходит постоянное протягивание нити иРНК через рибосому и «декодирование» заложенной в ней генетической информации (рисунок 23). иРНК функционирует на нескольких рибосомах, каждая из которых синтезирует одну и ту же полипептидную нить, кодируемую данной иРНК. Группа рибосом, работающих на одной молекуле иРНК, называется полирибосомой, или полисомой. Размер полисом значительно варьирует в зависимости от длины молекулы иРНК, а также от расстояния между рибосомами. Так, полисомы, которые синтезируют гемоглобин, состоят из 4-6 рибосом, высокомолекулярные белки синтезируются на полирибосомах, содержащих 20 и более рибосом.

Терминация трансляции . Терминация трансляции происходит в тот момент, когда рибосома доходит до терминирующего кодона в составе иРНК. Трансляция прекращается, и полипептидная цепь освобождается из полирибосомы. После окончания трансляции полирибосомы распадаются на субъединицы, которые могут войти в состав новых полирибосом.

Свойства полирибосом.По топографии в клетке полирибосомы делят на две большие группы – свободные и связанные с мембранами эндоплазм этической сети, которые составляют соответственно 75 % и 25 %. Между двумя группами полирибосом нет принципиальных структурных и функциональных различий, они формируются из одного и того же пула субъединиц и в процессе трансляции могут обмениваться субъединицами. Мембраны, с которыми связаны полирибосомы, называются грубыми или шероховатыми мембранами в отличие от гладких мембран, не содержащих полирибосомы. Связь полирибосом с мембранами осуществляется с помощью сигнального пептида – специфической последовательности на амино конце синтезирующихся гликопротеидов. На связанных с мембранами полирибосомах синтезируются внутримембранные белки, которые сразу же после синтеза оказываются в составе мембран.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: