Ф. Гумерова - Амин Афтахович Тарзиманов

- Название:Амин Афтахович Тарзиманов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2013

- Город:Казань

- ISBN:978-5-7882-1442-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ф. Гумерова - Амин Афтахович Тарзиманов краткое содержание

Амин Афтахович Тарзиманов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

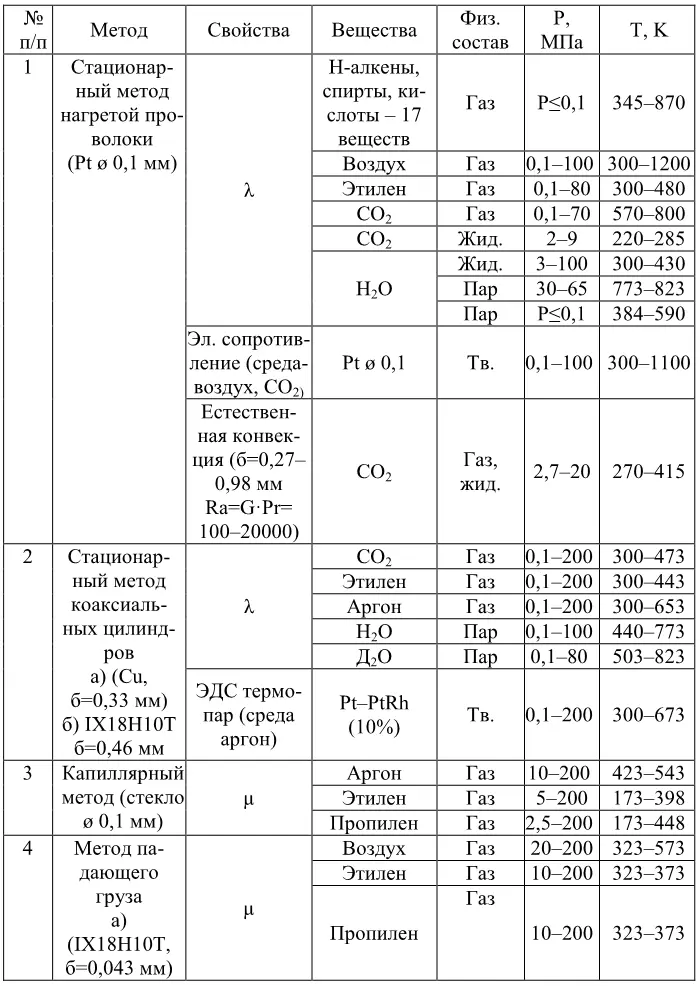

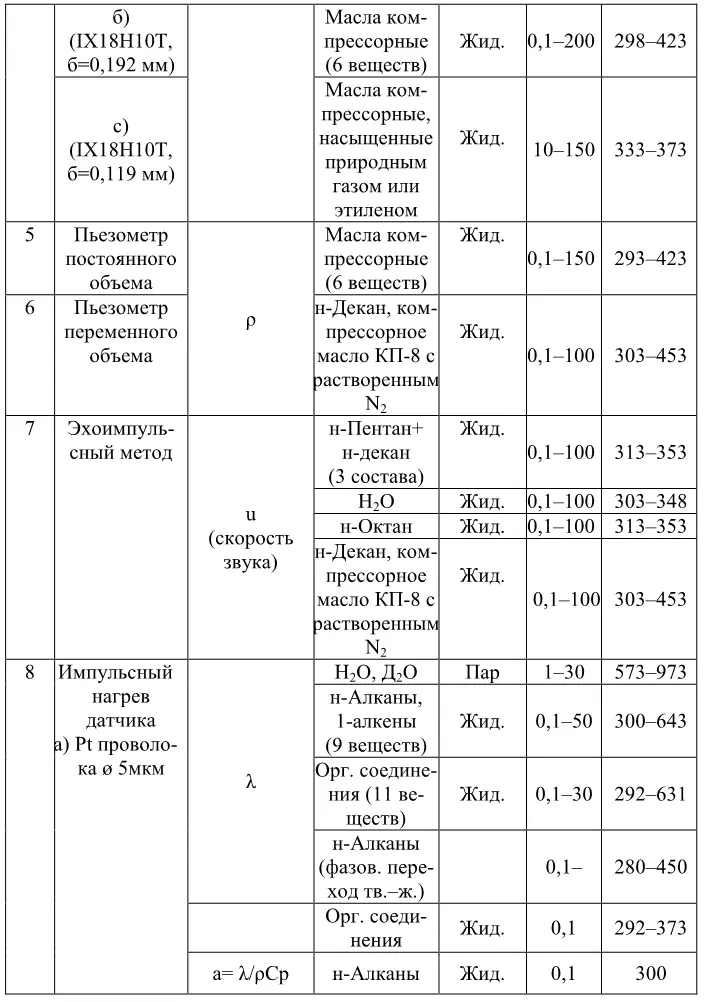

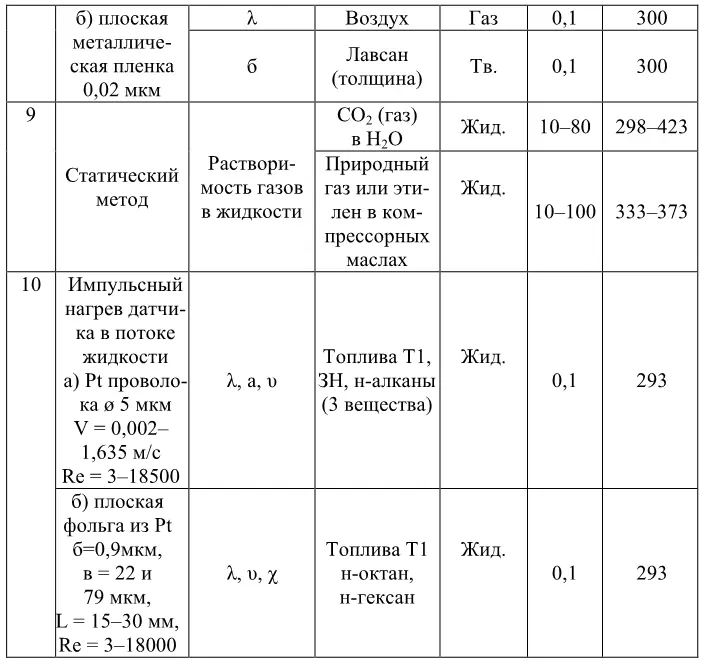

Направления научных исследований, выполненных в проблемной лаборатории

По указанию ректора КХТИ П.А. Кирпичникова для размещения лаборатории теплофизики в 1969 году было выделено полуподвальное помещение в корпусе Б, где до этого находилось книгохранилище института. Силами сотрудников лаборатории, аспирантов и студентов помещение было освобождено от старых деревянных громоздких стеллажей, большого количества книг, журналов, газет. Для размещения их в других помещениях библиотеки были изготовлены металлические стеллажи более современной конструкции. В лаборатории был сделан капитальный ремонт: провели трубопроводы отопления, кабели для освещения и силового питания, сделали подвод и отвод воды (для чего поставили специальный насос и емкость), пол покрыли плитками. Для обеспечения безопасных условий проведения экспериментов при высоких давлениях и температурах смонтировали специальную кабину размерами L = 2,5 м, B = 2,0 м, H = 2,5 м, отгороженную металлическими листами. К кабине подвели вытяжную вентиляцию. Непосредственным руководителем этих работ был ведущий инженер Р.С. Сальманов (в настоящее время доцент кафедры физики). Работами по монтажу трубопроводов, защитных листов руководил аспирант В.А. Арсланов (в настоящее время ученый секретарь технопарка «Идея»). В таблице приведен перечень экспериментальных исследований, выполненных в проблемной лаборатории теплофизики под руководством проф. А.А. Тарзиманова.

Примечание: λ, а – коэффициенты тепло- и температуропроводности; µ, υ – коэффициенты динамической и кинематической вязкости; χ – коэффициент тепловой активности; ρ – плотность; u – скорость звука; б – толщина зазора; Ra, Gr, Pr – критерии Рэлея, Грасгофа, Прандтля; жид. – жидкость, тв. – твердое тело.

Как видно, теплопроводность обычной воды и водяного пара Н 2О измерена тремя методами: стационарными – методом нагретой проволоки и методом коаксиальных цилиндров, а также нестационарным – методом импульсно нагреваемой проволоки. Такой тщательный подход объясняется, во-первых, практической значимостью воды, а во-вторых, ее физическими свойствами (большая агрессивность в отношении применяемых материалов; существенная электропроводность как в жидком, так и в парообразном состояниях, значительная растворяющая способность; высокие значения критических параметров и др.). Конструкция измерительной трубки из кварца по методу нагретой проволоки была подобна той, которую применял известный теплофизик Н.Б. Варгафтик. Однако в области высоких давлений (Р >50 МПа) и температур кварц значительно растворялся в водяном паре. Поэтому для измерений теплопроводности при давлениях до 100 МПа была разработана конструкция ячейки по методу коаксиальных цилиндров, изготовленных из нержавеющей стали 1Х18Н10Т, где исследуемый водяной пар находился в замкнутом объеме (А.А. Тарзиманов, М.М. Зайнуллин // Теплоэнергетика. 1973. № 8). Следует отметить, что при подготовке международных скелетных таблиц воды и водяного пара в 1973 г. существенное значение придавалось результатам, полученным в лаборатории теплофизики нашего института.

С целью измерения молекулярной теплопроводности паров Н 2О и Д 2О при давлениях до 30 МПа и температурах до 700 °C, не искаженной радиационным переносом энергии, в лаборатории теплофизики КХТИ впервые в мировой практике был применен метод импульсно нагреваемой проволоки (А.А. Тарзиманов, Ф.Р. Габитов // Теплоэнергетика. 1989. № 7). При этом платиновая проволока (ø 5 мкм) импульсно (менее 0,1 с) нагревается, и тепловая волна проникает в исследуемую среду на очень маленькую глубину (несколько сотых миллиметра). Такой слой практически является прозрачной средой, и результаты измерений можно отождествлять с молекулярными. Оказалось, что новые опытные результаты, не искаженные радиационным переносом теплоты, систематически расположены (до 4–7 %) ниже данных международных стандартов по теплопроводности Н 2О и Д 2О. Эти стандарты базируются на результатах измерений, полученных стационарными методами (Справочник по теплопроводности жидкостей и газов / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филлипов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: Энергоатомиздат, 1990 г.).

Стационарный метод нагретой проволоки был также использован для экспериментального исследования теплопроводности паров н-алканов, спиртов и кислот при температурах до 500 °C и давлениях до Р ≤ 0,1 МПа в широких пределах изменения молекулярного веса (М = 32–254). Суммарная погрешность измерений составляет 1,5–2 % (А.А. Тарзиманов, В.Е. Маширов // Теплоэнергетика. 1967. № 12.; Труды Всесоюз. конф. по термодинамике. – Л., 1969. С. 155–162). Впервые обнаружен отрицательный эффект влияния давления на теплопроводность вблизи линии насыщения у паров органических соединений (уксусная кислота). Эти аномальные изменения объясняются образованием комплексов молекул (ассоциатов) в парах кислот и спиртов. С использованием уравнений для смеси химически реагирующих газов были получены расчетные соотношения для теплопроводности паров кислот и спиртов.

Развитие химической технологии, энергетики и ряда других отраслей связано со значительным расширением диапазона температур и давлений, при которых совершаются процессы в промышленных установках. Так, например, для получения полиэтилена газообразный этилен сжимается до 150–200 МПа. В связи с этим были выполнены измерения теплопроводности и вязкости технически важных газов (двуокиси углерода, этилена, аргона и др.) при давлениях до 200 МПа в широком диапазоне температур. Для этих целей был приобретен компактный мембранный (из маслостойкой резины) компрессор, сжимающий газ с 10 до 200 МПа за один ход поршня. Для измерения теплопроводности газов были использованы медные коаксиальные цилиндры, покрытые тонким слоем серебра (А.А. Тарзиманов, В.А. Арсланов // Труды КХТИ. 1971. Вып. № 47; Тепло- и массообмен. – Минск, 1972. Т. 7). Вязкость газов измерялась на установках по методам капилляра и падающего груза (А.В. Маряшев, А.А. Тарзиманов // Труды КХТИ. 1975. Вып. 55; Тепло- и массообмен в хим. технол. – Казань; 1976. Вып. 4; 1977. Вып. 5). Получено хорошее согласование между этими измерениями. Показано, что имеющиеся данные французских ученых (Шлумпф с сотр.) по вязкости этилена при давлениях до 200 МПа находятся выше (до 30–50 %) из-за начинающейся реакции полимеризации, которую авторы не заметили при измерении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: