Сергей Данилов - Эволюция канадского федерализма

- Название:Эволюция канадского федерализма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-0916-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Данилов - Эволюция канадского федерализма краткое содержание

Для научных работников, преподавателей и студентов высших учебных заведений юридических и политологических специальностей, работников государственного аппарата и дипломатического корпуса. Книга будет полезна также всем интересующимся публичным правом и государственной политикой.

Эволюция канадского федерализма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

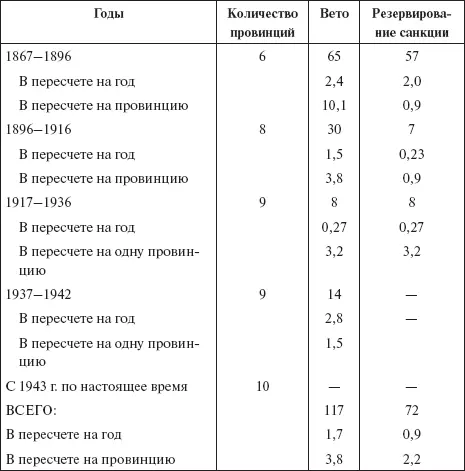

5. По мере юридически полноценного расширения сферы безраздельной компетенции провинций и расширения сферы совместной компетенции федеральный центр закономерно, хотя и вынужденно, стал ограничивать применение закрепленного за ним (номинально – за генерал-губернатором и лейтенант-губернаторами) права на вето и на резервирование санкции относительно нормативных правовых актов провинциальной власти. Выглядело это на практике следующим образом (см. табл. 2).

Таблица 2

Использование федеральным центром права вето и права на резервирование санкции относительно законодательства провинций

Рассчитано по: Dynamics of Decentralization. Canadian Federalism and British Devolution / ed. by T. Salmon, M. Keating. Montreal; Kingston: McGill-Queen’s Univ. Press, 2001. P. 338.

Из таблицы следует, что количество субъектов канадской федерации к середине прошлого века увеличилось в полтора раза по сравнению со временем образования доминиона. Казалось бы, количество применения федерального вето против провинциальных статутов и число резервирования центром санкции должно было неуклонно возрастать. Закрепленное на конституционном уровне федеральное вето могло и теоретически должно было стать неотъемлемой составной частью отношений Оттавы и субъектов, оружием в руках центра, кровно заинтересованного в сохранении сильного централизующего начала в федерации. [201] Этот процесс подвергся исчерпывающему исследованию в трудах Ю. Форси (подробнее см.: Forsey E. Op. cit. P. 123–156).

Между тем, как видно из таблицы, использование центром федерального вето неуклонно шло на убыль. Если до 1896 г. оно было применено Оттавой против законодательства каждой провинции в среднем 10 раз, [202] Особенно часто центру приходилось применять вето в отношении статутов Британской Колумбии, предметом регулирования которых являлись главным образом трудовые отношения и ограничения иммиграции из Азии (подробнее см.: Banks M.-F. Op. cit. P. 90; Morley T. et al. The Reins of Power. Governing British Columbia. Vancouver: Univ. of British Columbia Press, 1994. P. 169).

то в последующее сорокалетие – менее чем 4 раза. После 1937 г. данное соотношение перестало превышать 3:1. Еще более быстрыми темпами в конституционно-правовой практике доминиона уменьшалось количество резервирования санкции провинциальными лейтенант-губернаторами. Таким образом, использование центром прерогативы резервирования санкции, некогда очень активное, к 1930-м годам сошло на нет без издания доминионом и метрополией каких-либо дополнительных актов правового регулирования. Федеральное право вето аналогичная участь постигла к 1950-м годам. С тех пор прецедентов их применения в конституционной практике Канады не встречается.

Правда, вопрос о том, сложилась ли в конституционном праве федерации конвенциональная норма, которая воспрепятствует применению вето, если федеральная власть найдет в нем необходимость, остается до сих пор не урегулированным доктриной. [203] Davis L. Op. cit. P. 258.

Последний период использования федерального вето пришелся на годы Великой депрессии, которая сопровождалась обострением федерально-провинциальных отношений, и (что не столь закономерно) на период участия доминиона во Второй мировой войне. В условиях действия репрессивного законодательства военного времени, экстраординарно расширившего сферу полномочий центра (подробнее см. п. 3.2 наст. изд.) законодательные ассамблеи отдельных субъектов федерации (в первую очередь Альберты [204] Boothe P. et al. Op. cit. P. 92; Groen J . Op. cit. P. 20, 31.

) продолжали принимать акты статутного права, которые вторгались в сферу безраздельной федеральной компетенции. Подобные факты, невозможные в конституционной практике азиатских, африканских, европейских и латиноамериканских федеративных государств, [205] Jackson R., Jackson D. Stand up for Canada. Leadership and Canadian Crisis. Scarborough: Prentice-Hall, 1991. P. 524–526; The New Trends in Canadian Federalism… P. 340.

красноречиво указывали на степень развития децентралистских процессов внутри некогда централизованного доминиона.

Изменения качественного порядка в расстановке сил внутри канадской федерации обрисовались с полной отчетливостью во второй половине XX в.

Вопреки намерениям и планам отцов-основателей степень централизации власти и управления в доминионе значительно уменьшилась. Федеральный центр все реже пользовался имевшимися у него правами вето и резервирования санкции, пока фактически не отказался от них. Пробелы, нестыковки и явно недостаточное количество прямых запретов в тексте АБСА оказывались все более выгодными субъектам федерации, чем центру, сфера компетенции которого фактически сокращалась. Отсюда периодические инициативы федерального центра, направленные на реформу Конституции. В течение полувека (1920–1970-е годы) данные инициативы были безуспешными. Решительно все исследователи канадского федерализма – юристы, историки, политологи – соглашаются с тем, что основополагающие трудности в проведении реформы уходили корнями прежде всего в (1) непосредственную заинтересованность провинциального уровня власти в сохранении статус-кво Конституции и (2) в наличие созданного провинциями внеконституционного института конференций, позволявшего отдельным субъектам федерации нейтрализовать любые, не отвечавшие их интересам намерения не только прочих субъектов, но и федерального центра. [206] Durand C. Op. cit. P. 224; Smiley D. The Federal Condition in Canada… P. 159.

Для этого даже не требовалось большинства голосов. В течение большей части XX в. в конституционном праве доминиона действовала уникальная конвенциональная норма. Она дала каждой провинции право абсолютного вето во всех вопросах, касавшихся изменения или дополнения писаной части Конституции. [207] Magnet J. Op. cit. P. 402.

Премьеры провинций стали трактовать АБСА только как «договор между провинциями», ссылаясь на факт отсутствия федерального центра в момент подписания и вступления в силу конституционного документа. Показательно, что такую трактовку АБСА впервые дал во время полемики с федеральными деятелями премьер Г. Фергюсон – глава правительства не Альберты или Квебека, а Онтарио, интересы которого обычно более всего отражает и отстаивает федеральный центр. [208] Federalism. The Multiethnic Challenge… P. 28.

Как мы видим, в вопросе о природе АБСА даже Онтарио, более всего выигравшее от создания федерации, [209] Stevenson G. Canadian Federalism and Quebec Sovereignty. Montreal; Kingston: McGill-Queen’s Univ. Press, 2002. P. 102, 160; Newman P. The Great Canadian Revolution. Toronto; Buffalo: Univ. of Toronto Press, 2000. P. 449.

предпочло блокироваться в ряде вопросов с периферийными провинциями, нежели с центральной властью.

При таком порядке и отражавших его доктринальных положениях Остров Принца Эдуарда с его однопроцентной долей в народонаселении доминиона имел законное право и возможность блокировать проект любой поправки к АБСА на том же основании и в том же порядке, что и Квебек (28 % населения) или Онтарио (32 % населения доминиона). В научной литературе указанная конвенциональная норма получила название «конституционного прокрустова ложа Канады» и «конституционного тупика». [210] Whitaker R. Op. cit. P. 319.

Сторонники централизации во главе с Ю. Форси раздраженно сравнивали действия провинций с деятельностью курфюрстов Первой Германской империи и магнатов средневековой Речи Посполитой с ее вошедшей в поговорку феодальной анархией. [211] Forsey E. Op. cit. P. 16.

Интервал:

Закладка: