Владимир Живетин - Технический риск (элементы анализа по этапам жизненного цикла ЛА)

- Название:Технический риск (элементы анализа по этапам жизненного цикла ЛА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ГРАФ

- Год:2001

- Город:Жуковский

- ISBN:5-901700-05-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Технический риск (элементы анализа по этапам жизненного цикла ЛА) краткое содержание

Технический риск (элементы анализа по этапам жизненного цикла ЛА) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Потери инвестора представляют собой превышение расходов над доходами за месяц, год или за весь период эксплуатации данного самолета или всех самолетов данной серии. Каждый из этапов жизненного цикла характеризуется определенными потерями, которые представляют собой этапный риск (рис. 1.9). Потери на каждом из этапов работ зависят от величин погрешностей δ iR  , допущенных при проведении работ, а также от совокупности средств А i

, допущенных при проведении работ, а также от совокупности средств А i  , с использованием которых проводились работы. В итоге получаем суммарные потери δ 4R, которые можно представить в виде

, с использованием которых проводились работы. В итоге получаем суммарные потери δ 4R, которые можно представить в виде

δ 4R = ψ(δ 1R, δ 2R, δ 3R, А 1A 2, A 3),

где ψ – оператор преобразования.

Рис. 1.9

1. На этапе научно-исследовательских работ, включающих: аэродинамические, прочностные расчеты; расчеты по динамике полета; продувки модели самолета и прочие расчеты, потери инвестора обусловлены невозможностью достичь заданную цель. Это приводит к потерям тех финансовых средств, которые были затрачены инвестором на проведение таких работ (рис. 1.9). Обозначим их R (1) 1H.

Другой крайностью является ситуация, в которой результаты научно-исследовательской работы показали возможность достижения поставленной цели, а этап ОКР их не подтвердил (R (1) 2H). Между этими крайними случаями находится проект, позволяющий достичь заданную цель, но который был отклонен (R (1) 3H).

Таким образом, научно-исследовательский риск характеризуется тремя ситуациями, возникающими в процессе проведения работ и которые могут характеризоваться потерями R (1) 1H, R (1) 2 H, R (1) 3H.

2. На этапе опытно-конструкторских работ (ОКР), например, для самолета, включающего: проектирование и изготовление опытного образца; проведение аэродинамических, прочностных и летных испытаний, возможны те же ситуации, что и на этапе НИР. Однако потери, а, следовательно, и численная величина риска возрастают за счет более высокой стоимости ОКР. Причиной таких ситуаций являются погрешности δ 1R, полученные и не обнаруженные на этапе НИР; а также погрешности ОКР – δ 2R.

3. На этапе серийного производства показатели риска увеличиваются по следующим причинам:

– ухудшение показателей объекта, за счет влияния несовершенств технологических процессов производства, обусловленных свойствами металла, станков и инструментов, квалификацией специалистов и т. п.; в результате получаем погрешность δ 3R.

– повышение стоимости производства объекта по отношению к заявленной стоимости, что увеличивает численную величину риска, связанную с финансовыми расходами.

Отметим, что изменение характеристик объекта за счет технологических процессов сказывается и учитывается на этапе эксплуатации.

4. Последний этап – эксплуатационный – характеризуется соответствующим риском, связанным, прежде всего, с полной или частичной потерей техники при авиационных происшествиях, а также с фактическими (финансовыми) расходами для обеспечения полета, которые превышают расчетные или оптимальные, например, за счет неоптимального расхода топлива.

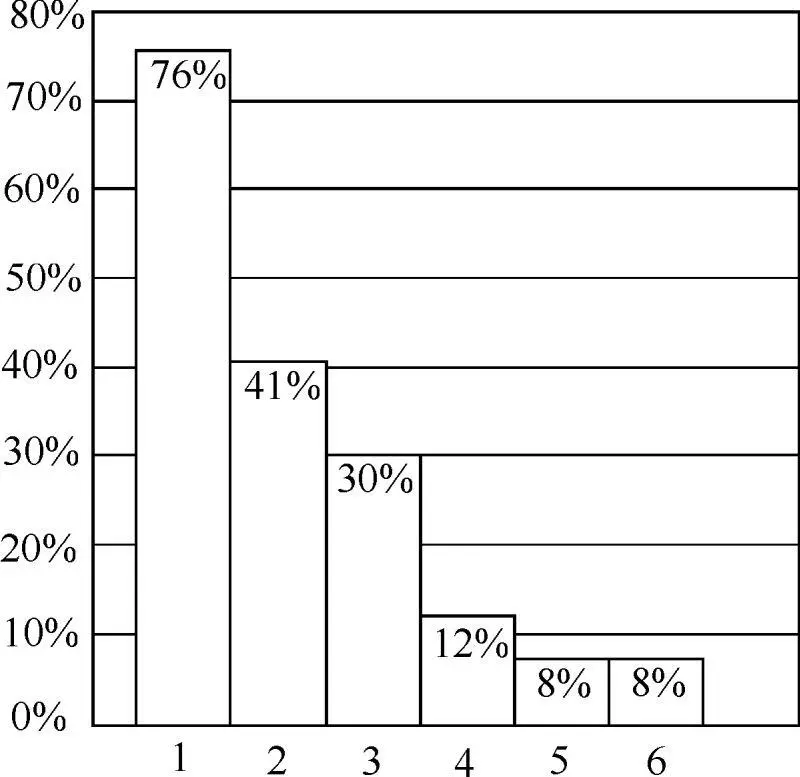

Анализ материалов, полученных в процессе эксплуатации самолетов нового поколения, позволяет выявить тенденции изменения причин тяжелых авиационных происшествий в мировой гражданской авиации (рис. 1.10). Из этого рисунка видно, что основная доля авиационных происшествий приходится на этап захода на посадку и посадку (76 %). Внедрение систем автоматического управления и изменение характера летной работы привели к появлению значительной доли авиационных происшествий по причине столкновений с землей на исправном самолете (41 %) и потери способности управлять самолетом в полете (30 %).

Количество происшествий на самолетах СГТ Д-217

1 – заход на посадку и посадка;

2 – столкновение с землей на исправном самолете;

3 – потеря способности управлять самолетом в полете;

4 – прекращение взлета;

5 – полная выработка топлива;

6 – наземные происшествия.

Рис. 1.10. Причины тяжелых авиационных происшествий в мировой гражданской авиации за период с 1989 по 1998 гг. (по материалам Boeing Operations Symposium, 1999)

В следующей таблице приведены основные типы ошибок экипажей приведших к авиационным происшествиям [83].

Типы ошибок экипажей

По данным таблицы видно, что неправильные решения экипажа – основная причина авиационных происшествий. На основе эксплуатации ЛА относительно причин возникновения и способа нейтрализации риска: можно сформулировать следующее:

– уровень риска в полете на современном ЛА определяется уровнем свойств и состоянием всего авиационного комплекса, включая: ЛА; экипаж; бортовые системы управления ЛА и обеспечение жизнедеятельности; наземные средства руководства полета;

– необходимый уровень риска обеспечивается высоким уровнем знаний характеристик ЛА и условий полета, в том числе состояния среды, в которой протекает полет;

– при рассмотрении проблем моделирования риска необходимо учитывать характер многих закономерностей, имеющих место в процессе функционирования авиационного комплекса;

– ведущая роль в благоприятном завершении полета принадлежит системе «ЛА – экипаж».

Эксплуатационный риск –векторная величина, т. е. многомерная характеристика, каждая компонента которой, оценивается разными службами, людьми (организующими полет или участвующими в полете) различным образом. При этом эксплуатационный риск включает в себя следующие виды рисков:

– производственные, связанные с исполнением конструкции ЛА, двигателя и бортового оборудования;

– технические, связанные с бортовым оборудованием, которое обеспечивает предотвращение выхода из области допустимых состояний;

– финансовые, обусловленные превышением фактических экс-плутационных расходов над расчетными или оптимальными, в том числе из-за расхода топлива;

– характеристик ЛА и надежности рекомендаций по управлению им;

– возмущающие факторы, в том числе от среды, в которой протекает полет.

Каждая из указанных компонент риска может быть разбита еще на ряд составляющих. Разбиение зависит от поставленной задачи, степени детализации конечных результатов по оценке влияния отдельных систем ЛА на величину риска.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: