Артур Прокопчук - Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж

- Название:Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449037374

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Артур Прокопчук - Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж краткое содержание

Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Великому князю Ягайло оставалось лишь принять в это сложнейшее, в политическом смысле, время единственно правильное решение – союз с «Польской короной».

Князь Витебский, Великий князь Литвы, внук Гедимина, сын крещеного язычника, Великого князя Ольгерда и православной княгини Юлианы Тверской, литвин Ягайло, вступив в брак с польской «королевной» Ядвигой, крещеный под именем Владислав, стал родоначальником католической династии польских королей – Ягеллонов.

Итак, было положено начало «униям», первая состоялась в Крево (1386), в родовом уделе князя Ягайло Ольгердовичем, отстаивавшего интересы всего Великого княжества. Ему надо было торопиться, внешнеполитические обстоятельства развивались стремительно.

Откровенное предательство интересов ВКЛ его собственным братом, полоцким князем Андреем Ольгердовичем, сговор князя Андрея с орденскими немцами и со Смоленским князем Святославом, были вовремя подавлены. Орденские войска были разбиты войском Витовта, ставшим наместником своего брата, короля Польши, Ягайло-Владислава в Великом княжестве. Войско смоленского князя Святослава было разгромлено под Мстиславом в начале 1386 года.

Выбор Ягайло в свое время оказался правильным, культурное развитие литвинской (беларуской) нации не прервалось, предопределив западное направление его развития на два последующих века и появление высоких культурных достижений так называемого «золотого века» ВКЛ.

Великому княжеству удалось сохранить на время полную автономию в рамках и второй, Городельской Унии (1429 год), и отражать регулярные нападения на границы «Литвы» с востока, со стороны Московского княжества, с 1517 году называвшего себя царством, и с юга, отбиваться от «крымчаков», от татарской Орды.

Однако, в то же время, начали складываться внутри Великого княжества «партии по интересам», в частности, религиозным, приведшие к столкновениям ВКЛ с союзной Польшей и внутренней, «гражданской войне» между сторонниками Свидригайло Ольгердовича, державших линию на православие, и сторонниками его брата, польского короля Владислава II, Ягайло Ольгердовича, давшего согласие на «окатоличивание» Литвы. Эти войны (Луцкая война 1431 года и гражданская война 1432—1440 г.г.) означали де-факто разрыв «Кревской унии», включение во внутренние разборки между братьями Ольгердовичами польских магнатов и польской армии. На время престол ВКЛ занял еще один брат Ягайло, его двоюродный брат Сигизмунд Кейстутович (княжил в 1432—1340 г.г.), что только подогрело разгорающуюся междоусобицу внутри княжества.

Относительное затишье наступило только после убийства Великого князя Сигизмунда Кейстутовича в 1440 году в результате заговора, вступлении на великокняжеский престол Казимира и нового этапа объединения ВКЛ и Польской короны под началом Казимира, ставшего новым королем Польши и Великим князем литовским, получившим при крещении в католичество имя Владислава II Ягайло (время правления 1447—1492 г.г.).

В ХVI веке, стала нарастать новая угроза – с востока, от Московского княжества, вскоре ставшего «царством». Об этом расскажем отдельно, сейчас же констатируем, что этот фактор не остановил развитие ВКЛ, которое продолжалось и давало ощутимые результаты в культурных, политических и общественных достижениях княжества. В частности, в окончательно оформленных к концу ХVI века, Статутах Великого Княжества Литовского 1529-го, 1566-го и 1588-го годов, ПЕРВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ «феодальных КОНСТИТУЦИЯХ», как их называют некоторые исследователи, – законодательных актов, урегулировавших все основные формы общественного развития ВКЛ, и впервые в Европе заложившие основы разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную.

Развивался далее и структурировался, по польскому образцу, бюрократический аппарат Великого княжества, в Раду стали входить наиболее богатые «паны», занимавшие высшие административные должности (маршалки, канцлеры, гетманы, подскарбии, наместники, воеводы, старосты, каштеляны), появились в Раде и католические епископы. Рада, созданная как совещательный орган при Великом князе, была юридически оформлена в 1413 году Городельской унией и существенно ограничила великокняжескую власть.

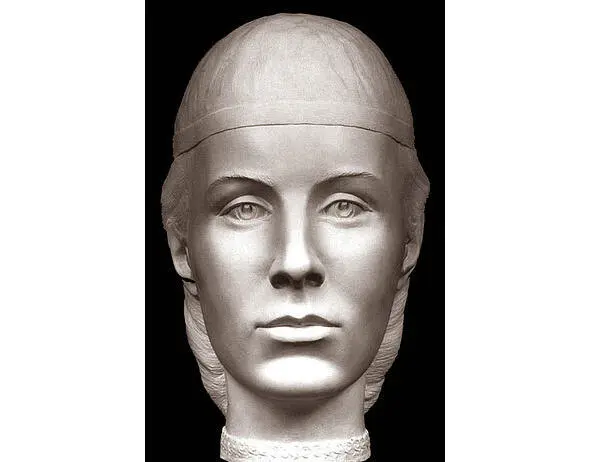

В ХV столетии появляется новая героиня из Великого Княжества Ллитовского, Елена Васильевна Глинская (1508—1538).

Великая княгиня московская, дочь князя Василия Львовича, была из литвинской семьи князей Глинских, в 1526 году стала женой Великого князя Василия III Великого, внука Софьи Витовтовны, и родила ему двух сыновей, Юрия и Ивана, будущего «государя Всея Руси», Ивана «Грозного». Появились основания для налаживания добрососедских отношений с растущим московским княжеством. Эти надежды не оправдались.

Елена Глинская (ок.1508— 4 апреля 1538) жена московского великого князя Василия Ивановича, мать Ивана Грозного, регентша на время его малолетства

(реконструкция скульптурного портрета Елены Глинской выполнена С. Никитиным).

Как и многие другие правители России нерусского происхождения, образованная и дипломатичная, владеющая многими языками, Елена Глинская вызывала антипатию у малопросвещенного окружения, у боярства, борющегося за власть. Однако, именно она заключила выгодный мир с польским королем Сигизмундом I и провела ПЕРВУЮ денежную реформу в Московском княжестве. По всей видимости, ее отравили претенденты на княжество бояре Шуйские, и она умерла 3 апреля 1538 года в возрасте 30 лет. Так закончила свое короткое управление ПЕРВАЯ после Великой киевской княгини Ольги, женщина-правительница русского княжества.

В структуре верхней власти московского княжества особых изменений не произошло. В это же самое время значительно изменилась организация управления ВКЛ.

В ХVI веке Рада Великого княжества составлялась из «старейших панов-рады», к которым относились: епископ, воевода и каштелян виленский, воевода и каштелян трокский, староста жемайтский и некоторые должностные лица.

Возник, так называемый, «Вальный (всеобщий) Сейм», который приобрёл в XVI веке значение высшего законодательного и контрольного органа. На его заседания приглашались все «паны-рады», верхи католического и православного духовенства, а также по два депутата от шляхты каждого «павета» («области» бел. яз.). Быстро развивались древние города, многие из которых посылали своих представителей в Сейм, внедрялось самоуправление на основе «магдебургского права».

«При выдаче подтверждающей грамоты жителям города Берестье (Брест) на магдебургское право в 1511 году, в Раде присутствовали: епископ виленский, князь Войтех Радзивилл, воевода виленский и канцлер Николай Радзивилл, воевода трокский и маршалок дворный Григорий Остикович, каштелян трокский и староста жемайтский Станислав Кезгайло, воевода полоцкий Станислав Глебович, староста городенский Станислав, воевода витебский, маршалок и секретарь Иван Сапега, маршалок и староста берестейский и лидский Юрий Ильинич, маршалок и наместник мельницкий, пан Иван Грималич и другие лица» [2].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: