Артур Прокопчук - Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж

- Название:Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449037374

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Артур Прокопчук - Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж краткое содержание

Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. Книга вторая. Исторический коллаж - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На «вальных сеймах» обсуждались общегосударственные вопросы: законодательство, избрание великого князя, привилегии шляхты, государственные налоги, отношения с другими государствами. Вся работа сейма загодя планировалась «панами-радой». Представители «паветов» подавали просьбы и жалобы, ответы на которые давал великий князь, посоветовавшись с «панами-радой». Обязательно на Сейме обсуждалось избрание великого князя, объявление войны, установление податей на ведение войны. На Сейме принимались и законодательные акты. До XVI века Сеймы заседали поочередно в Вильне, Берестье (Брест), Новогрудке, Гародне (Гродно) и Менске.

Исполнительную власть в Великом Княжестве Литовском возглавлял «Канцлер», который хранил государственную печать и заведовал центральной канцелярией.

«Канцлер» руководил работой великокняжеской канцелярии, под его надзором осуществлялась подготовка законопроектов, «Привилеев», грамот и других документов. Он был хранителем государственного архива – «Литовской метрики». У канцлера хранилась большая государственная печать, без которой ни один закон не мог вступить в силу, «великая государственная печать» ВКЛ, поэтому канцлера называли, по-старобеларуски, «печатарем».

Вторым лицом (третьим после Великого князя) в княжестве был «Гетман», командующий войском княжества и, наконец, «Земский подскарбий», управлявший казной. Все они подчинялись непосредственно и только Великому князю.

«Подскарбий» надзирал за государственной казной, осуществлял контроль за всеми государственными доходами и расходами [3].

При дворе был также ряд более мелких должностей, имеющих скорее почетное, символическое значение – «маршалок дворный», «чашник», «стольник», «мечник», «конюший».

«Маршалок» вёл заседания Сейма и Рады, объявлял постановления Великого князя, надзирал за порядком при дворе, руководил приёмом послов, допускал к князю просителей. Место «Чашника» сохранилось с «незапамятных времён», времен широких застолий древности, именно он имел право наливать вино в «чашу» Великого князя.

Сохраняли автономию некоторые удельные княжества и земли, как Витебское и Полоцкое, Клёцкое и Слуцкое, где неприкосновенность владений и прав местных «панов» и «местчан» (горожан) гарантировалась специальными великокняжескими «Привилеями» («гарантии» в пер. с бел. яз.). Такие «привилеи» выдавались тем беларуским землям, которые входили в состав Великого Княжества Литовского при сохранении своих автономных прав. Наиболее известные из них были: Витебские «привилеи» (I503, I509,1561 г.г.), Полоцкие (1547, I580, I634 гг.), Смоленская «привилея» (I505 г.), Мстиславская (I55I г.), Драгичинские (I511, I547 гг.) [3].

По аналогии с территориальным делением Польши, в 1564 -1566 годах было введено новое административное деление в Великом княжестве, появились «Воеводства»: Берестейское, Брацлавское, Виленское, Витебское, Волынское, Киевское, Минское, Мстиславское, Новогрудское, Подляшское, Полоцкое и Трокское. Статус, равный воеводскому, имело Жемайтское «староство» в Виленском воеводстве (территория современной Литовской республики), управлявшееся «Старостами».

Главным должностным лицом всего «Воеводства», иногда называемого «Павет» (область, район – старобел. яз.), был «Воевода», возглавлявший административные, хозяйственные, военные и судебные органы на территории воеводства. Воевода назначался Великим князем и Радой пожизненно. Однако после его назначения «шляхта» могла потребовать его снятия. Основные обязанности Воеводы заключались в поддержании порядка, контроле за государственными, великокняжескими доходами, организации обороны, исполнении правосудия.

Помощником Воеводы был «Каштелян», командующий военными силами главного воеводства и военным ополчением, который как и воевода, входил в состав Рады и участвовал в Сеймах.

Войско княжества формировалось из «ополчений» удельных княжеств, из военно-служилого землевладельческого сословия, рядового «боярства», обязанного «конно и збройно» («зброя» – оружие, бел. яз.) нести военную, «земскую» службу. В состав ополчения входили также и крестьяне.

«Тоталитарно-ордынское», быстро растущее на востоке Московское княжество, его политический строй и азиатская форма общественного уклада не вызывали у Великих князей положительных эмоций. Они сделали свой выбор, и этот выбор оказался правильным, по крайней мере, на несколько столетий обеспечил развитие Великого княжества в общеевропейском русле.

ОБЩЕСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИТВИНСКОЙ (БЕЛАРУСКОЙ) НАЦИИ В ХVI ВЕКЕ ПОШЛО ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕЛИ.

В этой связи следует отметить еще одно историческое событие, едва не прервавшее последовательное развитие Литвы-Беларуси (Великого Княжества Литовского). Это был очередной виток бесконечного и все нарастающего противостояния с Москвой, с быстро развивающимся, в основном в военном отношении, растущим и по размерам Московским княжеством. «Милитаризованное Московское государство, превосходящее по размерам ВКЛ, нарастило военную силу в монголо-татарские времена. Когда иго свергли, оно бросило всю свою военную массу на Запад, а потом на Сибирь – как когда-то испанцы, после окончания Реконкисты, – на Америку…

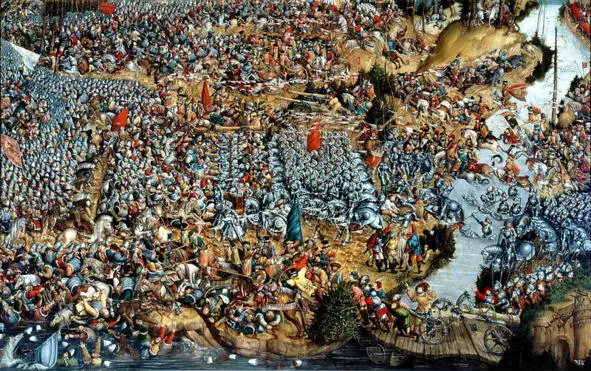

Для ВКЛ нашествие такой массы московитов было неожиданностью. С середины XV века то и дело из-за восточной границы появлялась московская армия и несла разорение. И невозможно было ее остановить. А под Оршей удалось не просто остановить, а уничтожить. Это была яркая победа среди страшной полосы поражений» [116].

Оршанская битва, 8 сентября 1514 года (автор неизв.)

Оршанская битва 1514 года, через 100 лет после сражения при Грюнвальде (1410) дала такой же патриотический подъем, сказавшийся на всей жизни Великого Княжества Литовского, обеспечила мирное развитие нации еще на полтораста лет, до следующих трагических событий, до «неизвестной войны» (1655—1667), до следующего нашествия на земли Литвы-Беларуси московских полчищ.

Герой Оршанской битвы, Великий гетман ВКЛ, князь Константин Острожский

(1460 – 11 сентября 1530, Туров)

ХVI век называют «золотым веком» в истории ВКЛ, хотя у приверженцев тоталитарных моделей устроения государства сам термин «золотой век» вызывает раздражение. Я, не желая полемизировать на эту тему, хочу лишь рассказать и, по возможности, показать достижения новой, складывавшейся нации «литвинов-беларусов». Привести свидетельства современников, тех, кто закладывал основы культурного роста ВКЛ в ту пору, кто участвовал в развитии самосознания общества. Найти примеры необычайного роста городов и расцвета столичной Вильны со времени подписания Кревской унии. Показать на каком сложном фоне шло непрестанное развитие княжества-государства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: